第一节 概念和意义

一、 基本概念

急性毒性(Acute toxicity)是指24小时内单次或多次大剂量给予某药物所出现的有害作用(Adverse effect),亦即指机体(人或实验动物)一次性大剂量接受某种药物后所产生的快速而剧烈的中毒反应,包括一般行为和外观改变、大体改变以及死亡效应。

急性毒性试验(Acute toxicity test)是为观察和评价急性毒性的有害作用或中毒反应而设计的一种毒理学试验。研究药物一次或24小时内多次给予受试药物后,一定时间内所产生的毒性反应。包括两方面的内容:定性——毒性反应的类型、出现和消失时间、可能的靶器官和死亡原因等;定量——致死量、最大给药量、半数致死量等。急性毒性试验是临床前新药安全性评价的第一步,与其它毒性试验相比,具有简单、经济、易行等特点。因此新药研究开发时往往通过该项试验,尽可能多的了解新药的一些毒理学特点,为早期判断侯选新药是否具有研究开发价值提供毒性强度资料。急性毒性试验的目的和意义主要有:

(1) 阐明药物的毒性、了解靶器官。

(2) 测定药物的半数致死量( )及相关参数,初步估计该药物的毒性大小;

)及相关参数,初步估计该药物的毒性大小;

(3) 通过观察药物急性中毒症状,推测药物的毒性靶器官。

(4) 为长期毒性试验、特殊毒性试验剂量和药物I期临床试验起始剂量提供剂量参考。

(5) 为毒性作用机制分析及人类药物过量急性中毒提供相关信息。

总的来说,急性毒性试验以阐明药物的剂量——毒效应关系为出发点,为全面的毒性试验打下基础。

二、 测定的意义及统计学原理

测定的意义及统计学原理

定义:在一定试验条件下,能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量。

定义:在一定试验条件下,能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量。

(一) 值的作用及意义

值的作用及意义

1. 是药物的重要特征性参数之一,是药物及一切与人类接触物质的安全标尺,常被用来判断药物对机体的毒性程度,其数值越大,说明该药物越安全。

是药物的重要特征性参数之一,是药物及一切与人类接触物质的安全标尺,常被用来判断药物对机体的毒性程度,其数值越大,说明该药物越安全。

2.有助于计算其它与 相关的毒性参数。补充

相关的毒性参数。补充 不足的另一些急性毒性参数包括急性毒作用带(Zac)、治疗指数

不足的另一些急性毒性参数包括急性毒作用带(Zac)、治疗指数 、安全指数

、安全指数 、可靠安全系数

、可靠安全系数 等。

等。

(1)急性毒作用带(Acute adverse effect zone,Zac)是指药物的毒性上限与下限的比值。其公式为 。其中

。其中 代表毒性作用的上限,Limac为急性阈计量,代表毒性作用的下限。急性毒作用带的大小反应了急性阈剂量与

代表毒性作用的上限,Limac为急性阈计量,代表毒性作用的下限。急性毒作用带的大小反应了急性阈剂量与 距离的宽窄,其比值越大,说明从急性阈剂量到死亡剂量的距离越宽,药物引起死亡的危险性就越小;比值越小,则引起死亡的危险性就越大。

距离的宽窄,其比值越大,说明从急性阈剂量到死亡剂量的距离越宽,药物引起死亡的危险性就越小;比值越小,则引起死亡的危险性就越大。

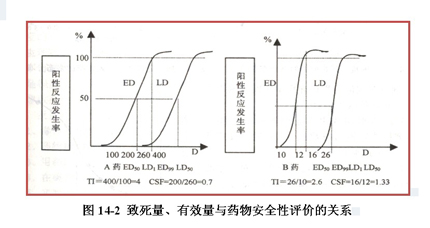

(2)治疗指数(Therapeutic index,TI)是指半数致死量与半数有效量之比值。其公式为: 。TI值越大,表示该药物在发挥其治疗作用时所承担的风险(危险性)越小,一般认为TI大于3的药物才可能具有实用意义。目前用于临床的药物,其TI值大多大于10。

。TI值越大,表示该药物在发挥其治疗作用时所承担的风险(危险性)越小,一般认为TI大于3的药物才可能具有实用意义。目前用于临床的药物,其TI值大多大于10。

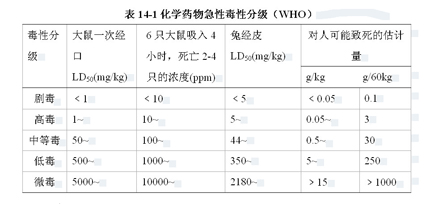

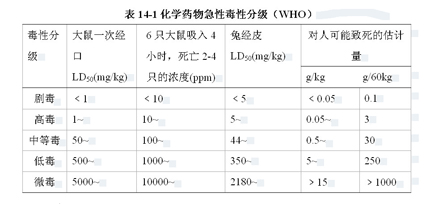

3.药物急性毒性分级(Acute toxicity classification)依据。按药物的 值进行相对急性毒性分级可粗略地表示其急性毒性的强弱和对人的潜在危害程度。WHO推荐的五级分级标准(表14-1)。

值进行相对急性毒性分级可粗略地表示其急性毒性的强弱和对人的潜在危害程度。WHO推荐的五级分级标准(表14-1)。

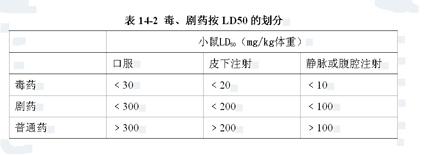

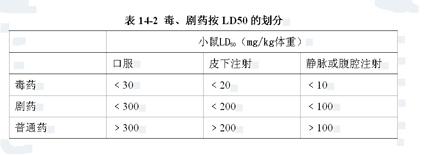

临床上常将药理作用剧烈、极量与致死剂量很接近、小剂量时产生治疗作用、超过极量即有可能中毒甚至造成死亡的药品称为毒药,对作用剧烈但程度稍弱的药品称之为剧药。二者可参照药物的 值加以划分(表14-2)。

值加以划分(表14-2)。

4.为毒效应的靶器官确定和机制分析提供线索。

5.作为药物生产过程中的质量监控检测措施。

(二)对 及相关参数的评价

及相关参数的评价

1.在一定实验条件下所测得的 值可以提供药物毒性程度有价值的信息,但

值可以提供药物毒性程度有价值的信息,但 绝非判断药物急性毒性作用的惟一指标,急性毒性作用具有比

绝非判断药物急性毒性作用的惟一指标,急性毒性作用具有比 更为深刻的内涵。

更为深刻的内涵。 仅是一个为描述某一药物在某个特殊的群体中以致死反应为指标而设计的一个统计学术语,是许多反映药物急性毒性的参数之一。除了

仅是一个为描述某一药物在某个特殊的群体中以致死反应为指标而设计的一个统计学术语,是许多反映药物急性毒性的参数之一。除了 之外,与之相关的剂量——效应(死亡)曲线的斜率在评价药物的急性毒性中往往比

之外,与之相关的剂量——效应(死亡)曲线的斜率在评价药物的急性毒性中往往比 更有价值甚至更为关键。

更有价值甚至更为关键。

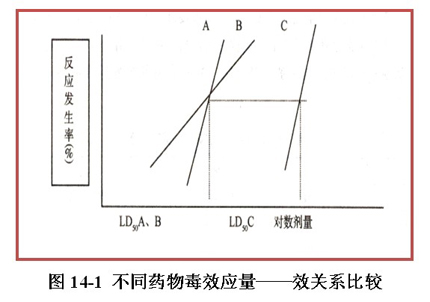

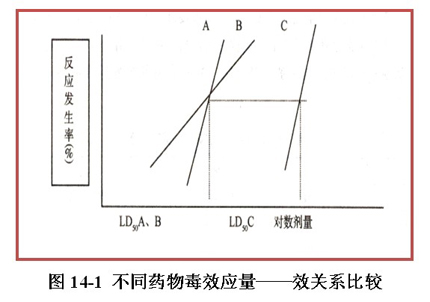

反应是指药物与机体接触后引起的生物学改变。量反应属于计量资料,有强度和性质的差别,可以某种测量数值表示,如药物引起血中谷丙转氨酶的升高,这类效应称为量反应。质反应属于计数资料,没有强度的差别,不能以具体的数值表示,而只能以“阴性或阳性”、“有或无”来表示,如死亡或存活、患病或未患病等。致死性反应是一个质反应过程。累积反应的几率与剂量呈双曲线函数(S形曲线)关系。而累积反应的几率与剂量的对数及群体标准差呈线性关系。因此,对数剂量—反应曲线的斜率揭示了剂量变化与致死反应之间的关系,这种关系在安全性评价中有时比 更为重要,因为它可提供更为深入的内在毒性特征,有时还能引出毒性作用机制的线索。例如,一个很陡的斜率(斜率大,线A)表明毒性反应性质较严重,毒性作用出现得迅速或吸收速率较大,反之较平坦的量——效曲线(斜率小,线B)则反应了安全范围较大。依据斜率,常可将反应外推至低剂量范围,求算出

更为重要,因为它可提供更为深入的内在毒性特征,有时还能引出毒性作用机制的线索。例如,一个很陡的斜率(斜率大,线A)表明毒性反应性质较严重,毒性作用出现得迅速或吸收速率较大,反之较平坦的量——效曲线(斜率小,线B)则反应了安全范围较大。依据斜率,常可将反应外推至低剂量范围,求算出 、

、 ,甚至推测出不能观察到的效应水平(No observed effect level, NOEL)。了解斜率的大小在比较同系列化合物时显得更为重要,两个药物可能有一个完全相同或相近的

,甚至推测出不能观察到的效应水平(No observed effect level, NOEL)。了解斜率的大小在比较同系列化合物时显得更为重要,两个药物可能有一个完全相同或相近的 值,但斜率却可以不同,因此,在相同的剂量范围内,表现出不同的毒理学特征(图14-1中A、B两药),而具平行量——效曲线的两药(图1中A、C两药)尽管

值,但斜率却可以不同,因此,在相同的剂量范围内,表现出不同的毒理学特征(图14-1中A、B两药),而具平行量——效曲线的两药(图1中A、C两药)尽管 不同,但却可能表现出相近的毒性作用机制、药动学特征和相似的预后。当然,无论是

不同,但却可能表现出相近的毒性作用机制、药动学特征和相似的预后。当然,无论是 还是斜率都不能绝对地揭示出某一特殊的毒性作用机制。

还是斜率都不能绝对地揭示出某一特殊的毒性作用机制。

2.TI值通常仅适用于比较治疗效应和致死效应的量—效曲线相互平行(或基本平行)的药物,对于量——效曲线斜率不同的二种药物,还应适当参考 与

与 及

及 与

与 之间的距离。

之间的距离。

(1)安全指数(Safety index, SI)是指基本无害量与基本有效量之比值。其公式为:

SI值可以说明药物的临床安全性,但该值往往难以精确地测定出来,因为 及

及 于S型曲线平坦端,测定误差很大。其应用虽不及TI值普遍,但近年已逐渐受到重视。

于S型曲线平坦端,测定误差很大。其应用虽不及TI值普遍,但近年已逐渐受到重视。

(2)可靠安全系数(Certain safety factor, CSF)是指肯定无害量与肯定有效量之比值。其公式为:

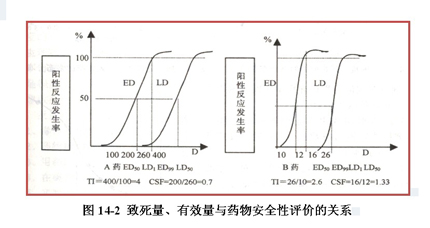

CSF与TI并不平行(图14-2),在评价A、B两药时,从治疗指数来看A药(4)优于B药(2.6)。但从可靠安全系数来看B药CSF(1.33)大于A药(0.7)。CSF值越大,表明该药越安全。

3. 测定的不足之处:

测定的不足之处:

(1)动物消耗量大,获得的信息有限;

(2)影响 值的因素较多,比如试验动物的种类、品系、年龄、性别、健康状况等,尽管使用相同数目的试验动物,不同实验室之间所得的数值也很难相似;

值的因素较多,比如试验动物的种类、品系、年龄、性别、健康状况等,尽管使用相同数目的试验动物,不同实验室之间所得的数值也很难相似;

(3)从安全性评价角度来讲,需要的不是精确的 值,而是更多的毒性信息,目前ICH(人用药品注册技术要求国际协调会议)三方己主张不采用

值,而是更多的毒性信息,目前ICH(人用药品注册技术要求国际协调会议)三方己主张不采用 测定的方法。

测定的方法。

(三) 值计算的统计学原理

值计算的统计学原理

致死性反应是一种质反应过程,其量——效关系应符合以下规律:

1.剂量对数值与死亡率之间呈常态分布曲线关系

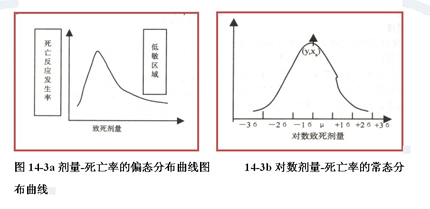

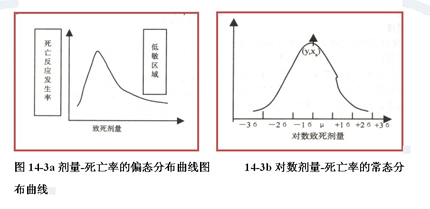

实验动物对药物毒性作用的敏感性存在个体差异。在一个群体中特别敏感的动物总是比较少的,特别不敏感的动物也较少,而多数动物处于中等敏感状态,即符合“两头少,中间多”的规律。如以剂量为横坐标,死亡率为纵坐标,则可绘出一个偏态曲线(图14-3a),小剂量下毒效应差别较明显在大剂量一端,毒效应差别随剂量的增加而减小,形成拖尾现象。如将横坐标改为对数剂量,亦即将横坐标改为等比数列,则就由偏态曲线转化为对称的常态曲线(图14-3b)。

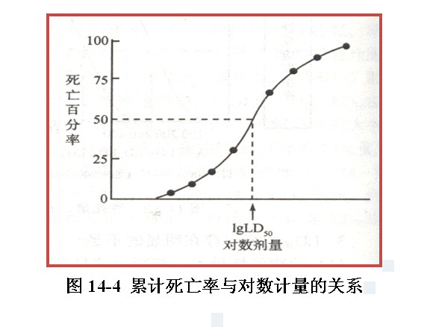

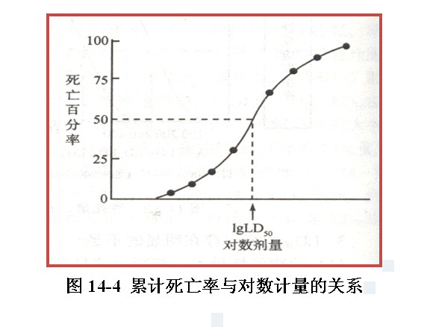

2.剂量对数值与累积死亡率之间呈S形曲线关系并具备以下特点:

(1)该S形曲线由常态分布曲线累积而来,当剂量被转换为对数值(X)后,反应几率(P)与X遵循常态分布。

(2)该S形曲线是向心对称的,对称中心的纵坐标为50%死亡率,横坐标为1og 。

。

(3)该S形曲线的两端平坦,中间较斜。由此可知剂量略有变化时 附近的死亡率变化很大,两端(

附近的死亡率变化很大,两端( 附近)则变化很小,这说明了:

附近)则变化很小,这说明了:

①. 来表示致死性毒效应比LD5、LD95更为灵敏精确;

来表示致死性毒效应比LD5、LD95更为灵敏精确;

②. 的误差远小于

的误差远小于 ;

;

③.曲线中段死亡率在50%附近的点比5%或95%附近的点更为重要,更能代表大多数动物的反应水平,这提示我们在设计剂量分组时必须格外重视引起50%死亡效应的剂量组及其邻近的剂量组。

(4)Bliss根据常态累积曲线的特点列出了死亡率各点的“权重系数”作为权衡各点重要性的定量数值。

(5)从S形曲线来看,两端只能趋近而不能达到0%或100%,实际工作中因组内动物数(n)有限,当遇到0/10或10/10的死亡率时一般均采用以下近似计算方法:

A.将n/n计算为(n-0.25)/n

B.而0/n的计算为0.25/n

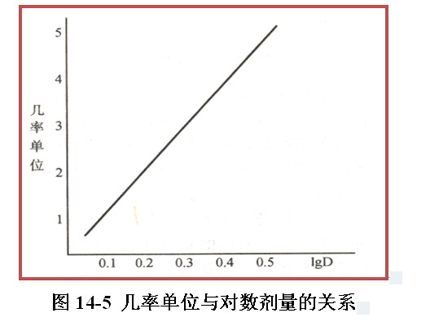

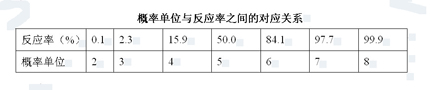

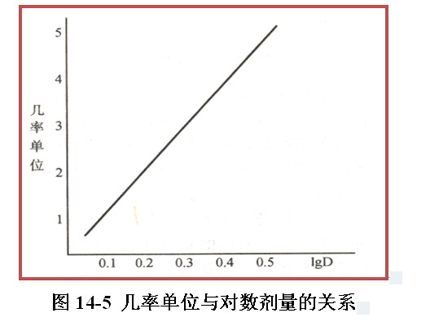

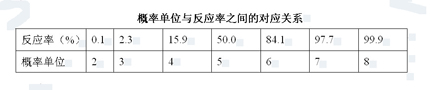

3.剂量对数值与几率单位之间呈直线关系

为通过数学的方法更加准确地计算LD50等重要的毒理学参数并得出曲线的斜率,有必要将S形曲线转换为直线。当把纵坐标的标识单位反应率改为反应频率时,对称S形曲线转换为正态分布曲线。在该分布曲线下,如把使一半受试个体出现反应的剂量作为中位数剂量,并以此为标准划分若干个标准差,则在其两侧1个、2个或3个标准差范围内分别包括了受试总体的68.3%、95.5%和99.7%。将各标准差的数值均加上5即为概率单位。

非对称S形曲线转换为直线,需要分两步进行:

1.把横坐标的剂量单位换算为相应的对数;

2.把纵坐标的反应率改为概率单位(几率单位),即可得到一条直线。

三、非致死性毒性反应及其转归

虽然上述 及剂量—反应曲线的斜率可以提供药物毒效应方面有价值的信息,但并不等于毒性作用的全部,致死性反应只是毒效应的一个方面。

及剂量—反应曲线的斜率可以提供药物毒效应方面有价值的信息,但并不等于毒性作用的全部,致死性反应只是毒效应的一个方面。

药物可对机体的生理、生化、免疫、神经或其它系统产生损害,使正常生理功能发生严重紊乱,有些实验动物虽可幸免于致死性毒效应,但由于药物可对机体的生理、生化、免疫、神经或其它系统产生损害,使正常生理功能发生严重紊乱,因而出现上述系统不可逆的损伤,即非致死性毒性反应。非致死性有害反应与致死性反应仅仅是程度上的差异,都是用药过程中不希望出现的。

非致死性反应的转归问题主要涉及到反应是否可逆。可逆反应是指当药物在体内消除后,反应也亦随之消失,不残留任何效应。反应的可逆与否主要取决于下列因素:

1.毒性作用涉及的器官与系统

2药物的内在毒性

3用药时间的长短

4在确定的时间范围内,药物在体内的量

5实验动物的年龄(月龄)和健康状况

再生能力强的组织和器官(如肝脏)的损伤通常较再生能力弱的组织和器官(如神经组织)的损伤易于逆转,肝肾功能不全或尚未发育完善(如幼年动物)的个体易形成不可逆性损伤。

在药物安全性评价中,了解毒性作用是否可逆是非常重要的,如在实验动物中观察到不可逆反应,则应注意这一不可逆反应外推至人时是否存在。

急性毒性(Acute toxicity)是指24小时内单次或多次大剂量给予某药物所出现的有害作用(Adverse effect),亦即指机体(人或实验动物)一次性大剂量接受某种药物后所产生的快速而剧烈的中毒反应,包括一般行为和外观改变、大体改变以及死亡效应。

急性毒性试验(Acute toxicity test)是为观察和评价急性毒性的有害作用或中毒反应而设计的一种毒理学试验。研究药物一次或24小时内多次给予受试药物后,一定时间内所产生的毒性反应。包括两方面的内容:定性——毒性反应的类型、出现和消失时间、可能的靶器官和死亡原因等;定量——致死量、最大给药量、半数致死量等。急性毒性试验是临床前新药安全性评价的第一步,与其它毒性试验相比,具有简单、经济、易行等特点。因此新药研究开发时往往通过该项试验,尽可能多的了解新药的一些毒理学特点,为早期判断侯选新药是否具有研究开发价值提供毒性强度资料。急性毒性试验的目的和意义主要有:

(1) 阐明药物的毒性、了解靶器官。

(2) 测定药物的半数致死量(

(3) 通过观察药物急性中毒症状,推测药物的毒性靶器官。

(4) 为长期毒性试验、特殊毒性试验剂量和药物I期临床试验起始剂量提供剂量参考。

(5) 为毒性作用机制分析及人类药物过量急性中毒提供相关信息。

总的来说,急性毒性试验以阐明药物的剂量——毒效应关系为出发点,为全面的毒性试验打下基础。

二、

(一)

1.

2.有助于计算其它与

(1)急性毒作用带(Acute adverse effect zone,Zac)是指药物的毒性上限与下限的比值。其公式为

(2)治疗指数(Therapeutic index,TI)是指半数致死量与半数有效量之比值。其公式为:

3.药物急性毒性分级(Acute toxicity classification)依据。按药物的

临床上常将药理作用剧烈、极量与致死剂量很接近、小剂量时产生治疗作用、超过极量即有可能中毒甚至造成死亡的药品称为毒药,对作用剧烈但程度稍弱的药品称之为剧药。二者可参照药物的

4.为毒效应的靶器官确定和机制分析提供线索。

5.作为药物生产过程中的质量监控检测措施。

(二)对

1.在一定实验条件下所测得的

反应是指药物与机体接触后引起的生物学改变。量反应属于计量资料,有强度和性质的差别,可以某种测量数值表示,如药物引起血中谷丙转氨酶的升高,这类效应称为量反应。质反应属于计数资料,没有强度的差别,不能以具体的数值表示,而只能以“阴性或阳性”、“有或无”来表示,如死亡或存活、患病或未患病等。致死性反应是一个质反应过程。累积反应的几率与剂量呈双曲线函数(S形曲线)关系。而累积反应的几率与剂量的对数及群体标准差呈线性关系。因此,对数剂量—反应曲线的斜率揭示了剂量变化与致死反应之间的关系,这种关系在安全性评价中有时比

2.TI值通常仅适用于比较治疗效应和致死效应的量—效曲线相互平行(或基本平行)的药物,对于量——效曲线斜率不同的二种药物,还应适当参考

(1)安全指数(Safety index, SI)是指基本无害量与基本有效量之比值。其公式为:

SI值可以说明药物的临床安全性,但该值往往难以精确地测定出来,因为

(2)可靠安全系数(Certain safety factor, CSF)是指肯定无害量与肯定有效量之比值。其公式为:

CSF与TI并不平行(图14-2),在评价A、B两药时,从治疗指数来看A药(4)优于B药(2.6)。但从可靠安全系数来看B药CSF(1.33)大于A药(0.7)。CSF值越大,表明该药越安全。

3.

(1)动物消耗量大,获得的信息有限;

(2)影响

(3)从安全性评价角度来讲,需要的不是精确的

(三)

致死性反应是一种质反应过程,其量——效关系应符合以下规律:

1.剂量对数值与死亡率之间呈常态分布曲线关系

实验动物对药物毒性作用的敏感性存在个体差异。在一个群体中特别敏感的动物总是比较少的,特别不敏感的动物也较少,而多数动物处于中等敏感状态,即符合“两头少,中间多”的规律。如以剂量为横坐标,死亡率为纵坐标,则可绘出一个偏态曲线(图14-3a),小剂量下毒效应差别较明显在大剂量一端,毒效应差别随剂量的增加而减小,形成拖尾现象。如将横坐标改为对数剂量,亦即将横坐标改为等比数列,则就由偏态曲线转化为对称的常态曲线(图14-3b)。

2.剂量对数值与累积死亡率之间呈S形曲线关系并具备以下特点:

(1)该S形曲线由常态分布曲线累积而来,当剂量被转换为对数值(X)后,反应几率(P)与X遵循常态分布。

(2)该S形曲线是向心对称的,对称中心的纵坐标为50%死亡率,横坐标为1og

(3)该S形曲线的两端平坦,中间较斜。由此可知剂量略有变化时

①.

②.

③.曲线中段死亡率在50%附近的点比5%或95%附近的点更为重要,更能代表大多数动物的反应水平,这提示我们在设计剂量分组时必须格外重视引起50%死亡效应的剂量组及其邻近的剂量组。

(4)Bliss根据常态累积曲线的特点列出了死亡率各点的“权重系数”作为权衡各点重要性的定量数值。

(5)从S形曲线来看,两端只能趋近而不能达到0%或100%,实际工作中因组内动物数(n)有限,当遇到0/10或10/10的死亡率时一般均采用以下近似计算方法:

A.将n/n计算为(n-0.25)/n

B.而0/n的计算为0.25/n

3.剂量对数值与几率单位之间呈直线关系

为通过数学的方法更加准确地计算LD50等重要的毒理学参数并得出曲线的斜率,有必要将S形曲线转换为直线。当把纵坐标的标识单位反应率改为反应频率时,对称S形曲线转换为正态分布曲线。在该分布曲线下,如把使一半受试个体出现反应的剂量作为中位数剂量,并以此为标准划分若干个标准差,则在其两侧1个、2个或3个标准差范围内分别包括了受试总体的68.3%、95.5%和99.7%。将各标准差的数值均加上5即为概率单位。

非对称S形曲线转换为直线,需要分两步进行:

1.把横坐标的剂量单位换算为相应的对数;

2.把纵坐标的反应率改为概率单位(几率单位),即可得到一条直线。

三、非致死性毒性反应及其转归

虽然上述

药物可对机体的生理、生化、免疫、神经或其它系统产生损害,使正常生理功能发生严重紊乱,有些实验动物虽可幸免于致死性毒效应,但由于药物可对机体的生理、生化、免疫、神经或其它系统产生损害,使正常生理功能发生严重紊乱,因而出现上述系统不可逆的损伤,即非致死性毒性反应。非致死性有害反应与致死性反应仅仅是程度上的差异,都是用药过程中不希望出现的。

非致死性反应的转归问题主要涉及到反应是否可逆。可逆反应是指当药物在体内消除后,反应也亦随之消失,不残留任何效应。反应的可逆与否主要取决于下列因素:

1.毒性作用涉及的器官与系统

2药物的内在毒性

3用药时间的长短

4在确定的时间范围内,药物在体内的量

5实验动物的年龄(月龄)和健康状况

再生能力强的组织和器官(如肝脏)的损伤通常较再生能力弱的组织和器官(如神经组织)的损伤易于逆转,肝肾功能不全或尚未发育完善(如幼年动物)的个体易形成不可逆性损伤。

在药物安全性评价中,了解毒性作用是否可逆是非常重要的,如在实验动物中观察到不可逆反应,则应注意这一不可逆反应外推至人时是否存在。