第二节 试验设计原则及方法

一、 一般程序和基本要求

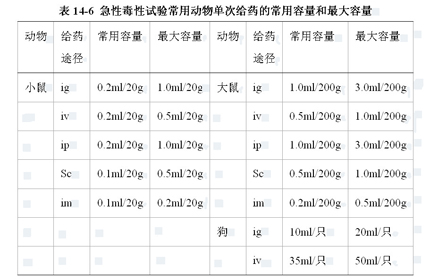

急性毒性试验是药物安全性评价的第一道防线(或关卡),是任何一类新药报批中必不可少的试验项目之一。其实验结果将为继之开始的全面的毒理学试验和药效学评价提供观察指标和剂量设计依据。因此,实验设计首先必须考虑在能充分反映临床的情况下进行试验,要求给药途径应与临床用药途径相一致,以灌胃(经口给药)或注射(静脉注射或肌肉注射)为主。

我国药政部门对急性毒性试验的基本要求是至少选用两种实验动物,小动物如啮齿类要求做出 (药物毒性很小做不出

(药物毒性很小做不出 时,可用最大药物浓度、最大给药体积进行最大耐受量试验),大动物,如狗可测定单次给药的近似致死量和最大耐受量。采用两种给药途径,其中有一种必须与临床用药途径相同。给药后观察7-14天动物毒性反应和死亡情况,死亡动物及时进行尸检,如发现肉眼可见的病变应进行病理学检查。如果做

时,可用最大药物浓度、最大给药体积进行最大耐受量试验),大动物,如狗可测定单次给药的近似致死量和最大耐受量。采用两种给药途径,其中有一种必须与临床用药途径相同。给药后观察7-14天动物毒性反应和死亡情况,死亡动物及时进行尸检,如发现肉眼可见的病变应进行病理学检查。如果做 测定则推荐用Bliss法计算其

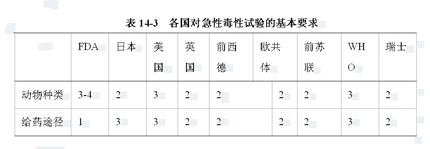

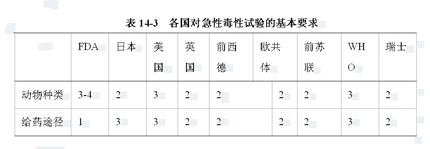

测定则推荐用Bliss法计算其 值和95%可信限。各国药政部门对急性毒性试验的基本要求有所不同(表14-3)。

值和95%可信限。各国药政部门对急性毒性试验的基本要求有所不同(表14-3)。

二、实验动物

实验动物选择的主要原则:

(1)尽量选择急性毒性反应与人近似的动物;

(2)易于饲养管理、试验操作方便的动物;

(3)繁殖生育力较强,数量较大能够保障供应;

(4)价格较低,易于获得的动物

在基础性研究工作中按科研课题的具体要求选择,在法规性毒理学评价工作中,必须按照其规范要求进行。

(一)种类

在急性毒性试验中,实验动物一般常用健康的小鼠、大鼠、犬或猴,通常首选啮齿类的大鼠或小鼠,尤其是小鼠。

家兔也可用于急性毒性试验,尤其用于经皮肤接触的毒性试验。但由于家兔的盲肠较长,故经口接触药物时,尤其是完全禁食和胃完全排空的情况下胃肠道吸收药物所产生的毒效应往往大于其它动物,所以不用家兔做经口给药的急性毒性试验。

但在下列情况时可以考虑用一种非啮齿类动物一般选用家犬或猴:

1. 大、小鼠的 值有明显的差别;

值有明显的差别;

2. 已知药物的生物转化形式和速率在啮齿类与非啮齿类之间存在着明显差异时,提供一种非啮齿类动物的急性毒性资料,便于在以后的多次重复给药毒性试验及临床药理评价中适当调整用药剂量;

3. 为了得到明确的毒效应表现,初步了解了药物特性后,在条件许可的情况下可考虑选用其它敏感动物,如鸟类、灵长类进行进一步的试验。例如黄曲霉素对雏鸭敏感,氧化物对鸟类敏感。

无论使用何种动物都必须注明动物的来源、品系、年龄、体重、性别、饲养条件以及动物生产合格证书。如系无特殊病原体动物(special pathogen-free,SPF)也应在报告中注明。

(二)健康状况

(三)体重与年龄

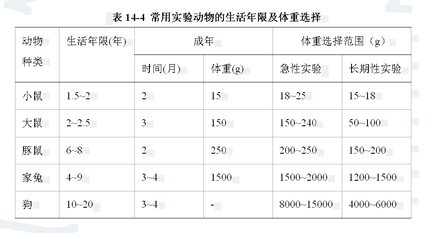

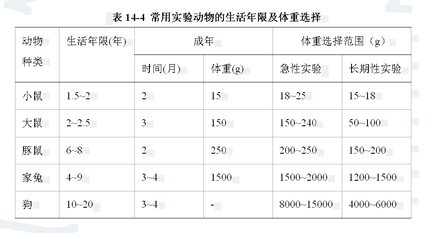

同一批实验中,动物的年龄、体重应尽可能一致,如果体重相差悬殊,则易增加动物反应的个体差异,从而影响实验结果。幼年动物一般较成年动物对毒物敏感,急性毒性试验原则上选用年轻的成年动物,啮齿类动物的年龄一般为7~9周龄,非啮齿类动物起始为6~8月龄。同一批试验中,动物的初始体重变异要求不超过平均体重的士20%。

试验前、后(包括实验中死亡的动物)应各称取体重一次,以观察给药后引起的变化。一般认为在保持正常的食耗及环境条件下,出现体重下降应看作是毒效应的一种表现。

(四)性别

动物性别不同对毒物的敏感性也不同,这与性激素有关,也随药物而异。急性毒性试验中应考虑雌雄动物数目相等,一般不应做单性别动物的 ,但在试验中如发现某性别动物的死亡率明显高于另一性别时,则最好对该性别的

,但在试验中如发现某性别动物的死亡率明显高于另一性别时,则最好对该性别的  另外计算,或考虑选用敏感性别的动物重新进行急性毒性试验。

另外计算,或考虑选用敏感性别的动物重新进行急性毒性试验。

(五)动物分组方法

动物应随机分配至各剂量组,这不仅在急性毒性试验中很重要,在长期毒性试验和药效学试验中也很重要。随机分组可使动物形成一个均匀的整体,并可减少因个体差异而造成的误差。体重或健康状况不符合要求的动物应在随机分组前剔除。

(六)动物给药前禁食处理

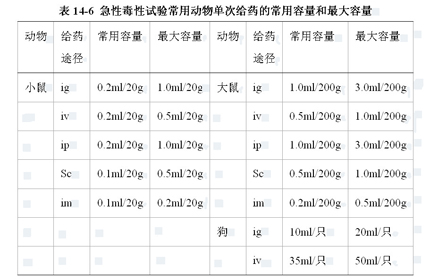

如经口途径染毒,实验动物胃肠道内食物存留对药物的毒性可产生较明显的影响,因此在试验前应作禁食处理。大鼠主要在夜间进食,所以要求染毒前应隔夜禁食,一般在前一天傍晚下班时或晚间将饲料撤掉。小鼠和大鼠基本类似,但由于其消化吸收和代谢速度较快,可隔夜禁食也可禁食4小时以上。大动物常在上午染毒,前一天正常给食,染毒前不喂食即可。禁食期间均正常给水。染毒2小时后提供饲料。经口多次染毒,可不禁食。

三、剂量水平的选择

剂量水平的选择应是以测定 及剂量——反应曲线的斜率为目的。因此,必须设法选择引起约半数动物死亡的一个剂量(死亡率在50%附近),死亡率分别大于半数的剂量(最好小于90%)和小于半数的剂量(最好大于10%)各一个。通常选择4个以上的剂量,希望其中至少有3个剂量组落在上述10%~90%的死亡范围之内。

及剂量——反应曲线的斜率为目的。因此,必须设法选择引起约半数动物死亡的一个剂量(死亡率在50%附近),死亡率分别大于半数的剂量(最好小于90%)和小于半数的剂量(最好大于10%)各一个。通常选择4个以上的剂量,希望其中至少有3个剂量组落在上述10%~90%的死亡范围之内。

在具体选定剂量范围前,最好先做预试验来摸索剂量范围(range-finding)。该预试验通常可根据药物的特性,从下述两方面着手。

1.对于已知化学类别的药物,通过文献检索确定预期毒性中值,在按一定的组间距上下各推二个剂量。

(1)先确定预期毒性中值。

对于己了解化学结构的药物,在确定其所属化学类别及其所含的特殊基团的基础上,查阅有关文献,找出与药物结构近似或有共性基团的药物的毒性资料;其次最好能了解药物的理化性质,最后综合考虑这两方面的资料,选择与药物的化学结构和理化性质最为接近的己知药物的LD50作为药物的预期毒性中值。这种情况比较适用于新药开发过程中的急性毒性试验,因为许多新药可满足以上条件。

(2)以 为中间剂量(基准),推算预试验的剂量分组。

为中间剂量(基准),推算预试验的剂量分组。

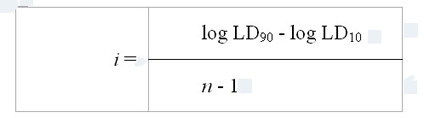

在确定了预期毒性中值( )后,以此值为中间剂量,再以该中间剂量值为基准,按一定的组间距(i值,剂量的对数值等差分布,剂量等比分布)上下各推二个剂量,作为预试验的剂量分组。预试时,组间距可稍大些,i值可取0.6,相邻剂量比为1:4。如果估计药物的致死剂量范围较窄,组间距可适当缩小,i值取0.2,相邻剂量比为1:1.6。

)后,以此值为中间剂量,再以该中间剂量值为基准,按一定的组间距(i值,剂量的对数值等差分布,剂量等比分布)上下各推二个剂量,作为预试验的剂量分组。预试时,组间距可稍大些,i值可取0.6,相邻剂量比为1:4。如果估计药物的致死剂量范围较窄,组间距可适当缩小,i值取0.2,相邻剂量比为1:1.6。

(3)确定正式试验的具体分组方案。

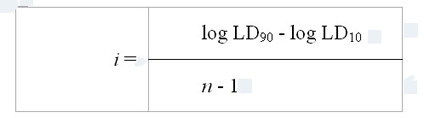

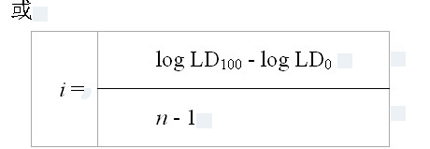

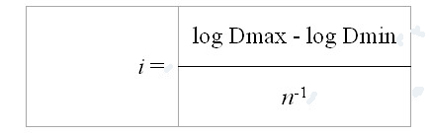

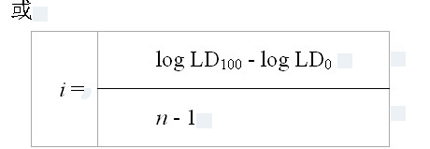

通过上述预试找出药物使10%-90%实验动物死亡剂量的大致范围,再据此确定正式试验的具体分组方案,此时可按下式求算组间距(i值)。

式中 、

、 或

或 、

、 均为预试验中求得的LD值,i为组间距,n为剂量组数。上述公式求得的i值加上最低剂量组(第1组可用预试验的

均为预试验中求得的LD值,i为组间距,n为剂量组数。上述公式求得的i值加上最低剂量组(第1组可用预试验的 或

或 )剂量的对数值即得低剂量组(第二组)剂量的对数值,依此类推至最高剂量组(第n组),求出各值的反对数即得各剂量组的真实剂量数值。

)剂量的对数值即得低剂量组(第二组)剂量的对数值,依此类推至最高剂量组(第n组),求出各值的反对数即得各剂量组的真实剂量数值。

2.对于全新结构的药物或中草药复方,可先通过小批量动物的摸索,找出0%及100%估计致死量(即Dmin和Dmax),再求出i值。具体步骤如下:

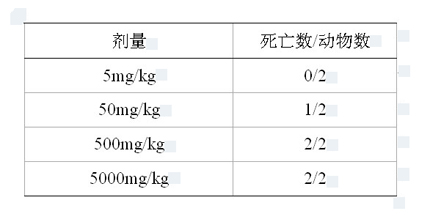

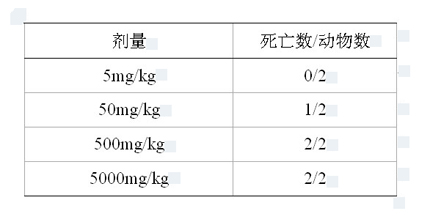

(1) 先用10倍稀释的药物浓度系列,用少量动物(每组2~3只),找出大致死亡范围。例如某一药物此试验结果为

上述结果提示,大致死亡范围为50mg/kg~500mg/kg。

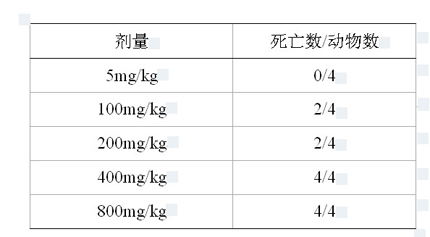

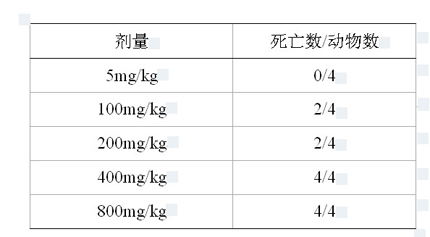

(2) 再用1、2、4、8等2倍稀释的药物浓度每组4只动物实验,找出Dmin和Dmax。例如在此例中结果为:

当出现4/4死亡时,如其前一组为3/4死亡,则取4/4组的剂量为Dmax,如前一组为2/4或1/4死亡(如本例为2/4),考虑到4/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率低于70%,为慎重起见,可将4/4组的剂量乘以2作为Dmax;同理当出现0/4死亡时,如其后一组的死亡率为1/4,则取0/4组的剂量为Dmin,如后一组死亡率大于1/4,考虑到0/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率高于70%,则将0/4组的剂量除以2,作为Dmin。本法可用较少的动物和药物,寻找出正式实验时最高死亡率不低于70%,最低死亡率不高于30%的剂量范围。

Dmax:当出现4/4死亡时,因前一组为2/4,考虑到4/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率低于70%,可将4/4组的剂量乘以2。

Dmax=400×70%×2

=560(mg/kg)

Dmin:当出现0/4死亡时,因后一组死亡率大于1/4,则考虑到0/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率高于70%,将0/4组的剂量除以2。

Dmin =50÷70%÷2

≈35 (mg/kg)

(3) 求得各组的剂量。

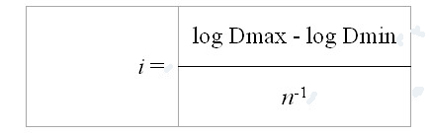

在确定了Dmax和Dmin以后,可按与前述相近的方法求得组间距(i值):

然后再依前法,以Dmin的对数为起点,向上推出n组动物的各组剂量的对数值,求出反对数即可求得各组的剂量。

四、剂量组数及动物数

测定中剂量组数的设计,除符合统计学要求外,还应根据预试验所提供的药物的毒性情况而定。一般而言,在实际工作中设4~5个剂量组,剂距以0.65~0.85为宜。小鼠每组10只(雌雄各半),大鼠不应少于6~8只。

测定中剂量组数的设计,除符合统计学要求外,还应根据预试验所提供的药物的毒性情况而定。一般而言,在实际工作中设4~5个剂量组,剂距以0.65~0.85为宜。小鼠每组10只(雌雄各半),大鼠不应少于6~8只。

五、剂型与给药

给药途径要用两种,其中应包括推荐临床研究的给药途径。溶于水的药物应当测定静脉给药途径的急性毒性,口服药物应灌胃给药。

应写明受试药物的名称、批号、来源、纯度、保存条件及配制方法。

供试药品应能溶于或混悬于适当的溶媒,如果溶媒的毒性情况是未知的,则应设立一个溶媒对照组,溶媒对照组的给药容量应与最高剂量组相等。对所用的溶媒及助溶剂的种类、规格、批号及来源等都必须有详细的记录,以备分析和审核。

药物可以等体积(各剂量组的药物浓度不同,而给药体积相同)或等浓度(药物浓度相同,而各剂量组的给药体积不同)给药,但必须注意上述两种方式给药所观察到的毒性效应可能是不尽相同的。

另外,当药物经稀释后,局部刺激性往往会减轻,如研究目的是确认全身性毒性,应以等体积给药,以减轻因胃肠道的刺激而影响药物的吸收;但是如果为了评价药物的剌激强度,应给予未经稀释的药物(等浓度)。

如果剂量较大而不便于一次给药,可分成相等的容量,每隔6~8小时给药一次,但必须在第一次给药后的24小时内给完。

六、试验时限与量限

急性毒性试验的观察时间取决于症状出现的时间、毒性强弱、致死速度、恢复速率以及药物本身的代谢特征等。

我国新药审批办法规定:急性毒性试验必须观察7-14天,但一般不必超过两周(14天),因为给药两周以上死亡的动物,往往很难区分是药物中毒而死还是其它原因所致。通常在表示药物的LD50时最好同时注明观察时间,这样在毒性比较时,才会有共同的基础。

从量上考虑试验的限度,在特定的试验条件下,如给予足够大的量,所有的药物都有可能产生毒性。这一限度对于口服急性毒性是5g/kg,注射是2g/kg,在此剂量下如无死亡出现,通常可不必做更高的剂量。在实际工作中,对于毒性低的药物可用最大给药浓度和最大给药容量单次或24小时内分次给药,一般使用20只啮齿类动物,连续观察7~14天,如无死亡出现,则该剂量即为药物的最大耐受剂量。

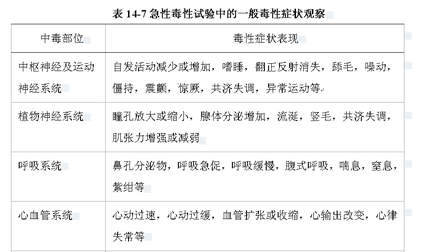

七、观察指标

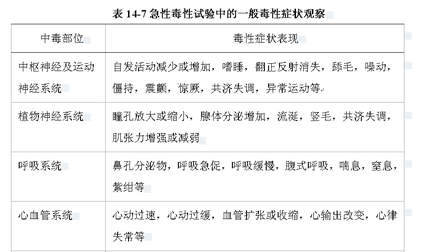

通过深入细致地观察试验动物的中毒症状及其发生、发展的过程与规律、死亡前症状特点、死亡所需时间的差异等,找出毒性作用的特征,初步获得药物毒效应的靶器官和受试动物的死亡原因。

1.笼边观察

特别要注意给药后6小时内动物中毒症状及死亡情况。观察的时间间隔及频度必须根据症状出现、恢复、变化及死亡时间而定,一般给药后持续观察30分钟,第1~4小时再观察1次,以后每天观察1次。

根据某些症状的阳性结果,可以进一步扩大观察项目,以利于深入探讨药物的毒性作用特征。例如选择体温、心电、脑电等生理学指标或某些生化指标。选择这些指标时,应单独另外进行实验或制造中毒模型。不能合并使用测定 的实验动物,以防止人为的加速或增加其死亡。制造中毒模型所用药物的剂量最好低于

的实验动物,以防止人为的加速或增加其死亡。制造中毒模型所用药物的剂量最好低于 ,其目的主要是急性毒效应的一种形式的验证。

,其目的主要是急性毒效应的一种形式的验证。

2.死亡过程与死亡时间

药物的毒效应是不同的,毒性作用(反应)出现的先后次序以及是否出现都可体现毒效应的差异。因此,死亡过程的观察,有助于探讨中毒的机制或动物中毒的死亡原因。

致死所需的时间和所需的剂量一样都是衡量药物毒性强弱的依据。从另一个角度来看,毒性作用的性质也决定了致死性反应出现所需的时间。因此,死亡时间也可间接地反映药物毒作用性质的信息。

3.体重

给药前、给药期间(每天或根据需要确定间隔)、动物死亡时及实验终止时必须对每个动物进行称重,观察药物对动物体重的影响。引起体重减轻或增长率减慢的原因较为复杂:如药物影响食欲或消化系统功能而厌食或拒食;如药物引起腹泻而影响食物的吸收和利用;影响水的摄取;肾功能急性损伤。因此,体重的变化要在全面观察的基础上仔细地加以分析。

4.尸体解剖及病理组织学检查

对于濒死的或己死亡的动物以及实验终止时尚存活的动物必须进行系统的尸体解剖检查。病理组织学检查并非必要的检查项目。但是对于迟发死亡动物,尤其是发生“双峰”死亡现象时,即早期死亡较多,继之有所减少,然后又出现大批死亡,则应进行病理组织学检查,以便为死因的确认提供依据。

八、非啮齿类动物的急性近似致死量及最大耐受量测定

近似致死量(ALD)是介于最小致死量(MLD)与最大非致死量(MNLD)之间的剂量。

最小致死量是指药物在最低剂量组的一群实验动物中仅引起个别动物死亡的剂量,在急性毒性试验中可表示为 或

或 。

。

最大非致死量是急性毒性试验中以死亡为毒效应时的一种最大耐受量,指药物不引起实验动物死亡的最大剂量,可以表示为 。

。

在实际工作中,MLD,MNLD,ALD及MTD(最大耐受量)均可从啮齿类动物急性毒剂量——反应(死亡)曲线上推算得到。我国药政管理部门认可的方法是以非啮齿类动物,狗的急性毒性试验来获得这些数据,一般用6只健康的Beagle犬,年龄为6~8月龄。

具体方法如下:

1. 估计对狗可能的急性毒性剂量范围。根据啮齿类动物急性毒性的各参数、或可参照药物的化学结构及其它相关资料,对此加以适当调整,估计可能引起毒性和死亡的剂量范围。

2. 按50%递增法设计出含10~20个剂量的序列表。

3. 根据急性毒性资料估计,由剂量序列表中找出可能的致死剂量范围。在此范围内,每间隔一个剂量给一只动物,给药途径同临床用药途径,用等容量不等浓度给药法。

在上述试验中得到最低致死剂量和最高非致死剂量,然后用两者之间的剂量给一只动物。此剂量即为所要求的近似致死量。未发现中毒表现的最高剂量即为最大耐受量。

4. 找到近似致死量和最大耐受量

急性毒性试验是药物安全性评价的第一道防线(或关卡),是任何一类新药报批中必不可少的试验项目之一。其实验结果将为继之开始的全面的毒理学试验和药效学评价提供观察指标和剂量设计依据。因此,实验设计首先必须考虑在能充分反映临床的情况下进行试验,要求给药途径应与临床用药途径相一致,以灌胃(经口给药)或注射(静脉注射或肌肉注射)为主。

我国药政部门对急性毒性试验的基本要求是至少选用两种实验动物,小动物如啮齿类要求做出

二、实验动物

实验动物选择的主要原则:

(1)尽量选择急性毒性反应与人近似的动物;

(2)易于饲养管理、试验操作方便的动物;

(3)繁殖生育力较强,数量较大能够保障供应;

(4)价格较低,易于获得的动物

在基础性研究工作中按科研课题的具体要求选择,在法规性毒理学评价工作中,必须按照其规范要求进行。

(一)种类

在急性毒性试验中,实验动物一般常用健康的小鼠、大鼠、犬或猴,通常首选啮齿类的大鼠或小鼠,尤其是小鼠。

家兔也可用于急性毒性试验,尤其用于经皮肤接触的毒性试验。但由于家兔的盲肠较长,故经口接触药物时,尤其是完全禁食和胃完全排空的情况下胃肠道吸收药物所产生的毒效应往往大于其它动物,所以不用家兔做经口给药的急性毒性试验。

但在下列情况时可以考虑用一种非啮齿类动物一般选用家犬或猴:

1. 大、小鼠的

2. 已知药物的生物转化形式和速率在啮齿类与非啮齿类之间存在着明显差异时,提供一种非啮齿类动物的急性毒性资料,便于在以后的多次重复给药毒性试验及临床药理评价中适当调整用药剂量;

3. 为了得到明确的毒效应表现,初步了解了药物特性后,在条件许可的情况下可考虑选用其它敏感动物,如鸟类、灵长类进行进一步的试验。例如黄曲霉素对雏鸭敏感,氧化物对鸟类敏感。

无论使用何种动物都必须注明动物的来源、品系、年龄、体重、性别、饲养条件以及动物生产合格证书。如系无特殊病原体动物(special pathogen-free,SPF)也应在报告中注明。

(二)健康状况

(三)体重与年龄

同一批实验中,动物的年龄、体重应尽可能一致,如果体重相差悬殊,则易增加动物反应的个体差异,从而影响实验结果。幼年动物一般较成年动物对毒物敏感,急性毒性试验原则上选用年轻的成年动物,啮齿类动物的年龄一般为7~9周龄,非啮齿类动物起始为6~8月龄。同一批试验中,动物的初始体重变异要求不超过平均体重的士20%。

试验前、后(包括实验中死亡的动物)应各称取体重一次,以观察给药后引起的变化。一般认为在保持正常的食耗及环境条件下,出现体重下降应看作是毒效应的一种表现。

(四)性别

动物性别不同对毒物的敏感性也不同,这与性激素有关,也随药物而异。急性毒性试验中应考虑雌雄动物数目相等,一般不应做单性别动物的

(五)动物分组方法

动物应随机分配至各剂量组,这不仅在急性毒性试验中很重要,在长期毒性试验和药效学试验中也很重要。随机分组可使动物形成一个均匀的整体,并可减少因个体差异而造成的误差。体重或健康状况不符合要求的动物应在随机分组前剔除。

(六)动物给药前禁食处理

如经口途径染毒,实验动物胃肠道内食物存留对药物的毒性可产生较明显的影响,因此在试验前应作禁食处理。大鼠主要在夜间进食,所以要求染毒前应隔夜禁食,一般在前一天傍晚下班时或晚间将饲料撤掉。小鼠和大鼠基本类似,但由于其消化吸收和代谢速度较快,可隔夜禁食也可禁食4小时以上。大动物常在上午染毒,前一天正常给食,染毒前不喂食即可。禁食期间均正常给水。染毒2小时后提供饲料。经口多次染毒,可不禁食。

三、剂量水平的选择

剂量水平的选择应是以测定

在具体选定剂量范围前,最好先做预试验来摸索剂量范围(range-finding)。该预试验通常可根据药物的特性,从下述两方面着手。

1.对于已知化学类别的药物,通过文献检索确定预期毒性中值,在按一定的组间距上下各推二个剂量。

(1)先确定预期毒性中值。

对于己了解化学结构的药物,在确定其所属化学类别及其所含的特殊基团的基础上,查阅有关文献,找出与药物结构近似或有共性基团的药物的毒性资料;其次最好能了解药物的理化性质,最后综合考虑这两方面的资料,选择与药物的化学结构和理化性质最为接近的己知药物的LD50作为药物的预期毒性中值。这种情况比较适用于新药开发过程中的急性毒性试验,因为许多新药可满足以上条件。

(2)以

在确定了预期毒性中值(

(3)确定正式试验的具体分组方案。

通过上述预试找出药物使10%-90%实验动物死亡剂量的大致范围,再据此确定正式试验的具体分组方案,此时可按下式求算组间距(i值)。

式中

2.对于全新结构的药物或中草药复方,可先通过小批量动物的摸索,找出0%及100%估计致死量(即Dmin和Dmax),再求出i值。具体步骤如下:

(1) 先用10倍稀释的药物浓度系列,用少量动物(每组2~3只),找出大致死亡范围。例如某一药物此试验结果为

上述结果提示,大致死亡范围为50mg/kg~500mg/kg。

(2) 再用1、2、4、8等2倍稀释的药物浓度每组4只动物实验,找出Dmin和Dmax。例如在此例中结果为:

当出现4/4死亡时,如其前一组为3/4死亡,则取4/4组的剂量为Dmax,如前一组为2/4或1/4死亡(如本例为2/4),考虑到4/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率低于70%,为慎重起见,可将4/4组的剂量乘以2作为Dmax;同理当出现0/4死亡时,如其后一组的死亡率为1/4,则取0/4组的剂量为Dmin,如后一组死亡率大于1/4,考虑到0/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率高于70%,则将0/4组的剂量除以2,作为Dmin。本法可用较少的动物和药物,寻找出正式实验时最高死亡率不低于70%,最低死亡率不高于30%的剂量范围。

Dmax:当出现4/4死亡时,因前一组为2/4,考虑到4/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率低于70%,可将4/4组的剂量乘以2。

Dmax=400×70%×2

=560(mg/kg)

Dmin:当出现0/4死亡时,因后一组死亡率大于1/4,则考虑到0/4组的剂量在正式实验中可能的死亡率高于70%,将0/4组的剂量除以2。

Dmin =50÷70%÷2

≈35 (mg/kg)

(3) 求得各组的剂量。

在确定了Dmax和Dmin以后,可按与前述相近的方法求得组间距(i值):

然后再依前法,以Dmin的对数为起点,向上推出n组动物的各组剂量的对数值,求出反对数即可求得各组的剂量。

四、剂量组数及动物数

五、剂型与给药

给药途径要用两种,其中应包括推荐临床研究的给药途径。溶于水的药物应当测定静脉给药途径的急性毒性,口服药物应灌胃给药。

应写明受试药物的名称、批号、来源、纯度、保存条件及配制方法。

供试药品应能溶于或混悬于适当的溶媒,如果溶媒的毒性情况是未知的,则应设立一个溶媒对照组,溶媒对照组的给药容量应与最高剂量组相等。对所用的溶媒及助溶剂的种类、规格、批号及来源等都必须有详细的记录,以备分析和审核。

药物可以等体积(各剂量组的药物浓度不同,而给药体积相同)或等浓度(药物浓度相同,而各剂量组的给药体积不同)给药,但必须注意上述两种方式给药所观察到的毒性效应可能是不尽相同的。

另外,当药物经稀释后,局部刺激性往往会减轻,如研究目的是确认全身性毒性,应以等体积给药,以减轻因胃肠道的刺激而影响药物的吸收;但是如果为了评价药物的剌激强度,应给予未经稀释的药物(等浓度)。

如果剂量较大而不便于一次给药,可分成相等的容量,每隔6~8小时给药一次,但必须在第一次给药后的24小时内给完。

六、试验时限与量限

急性毒性试验的观察时间取决于症状出现的时间、毒性强弱、致死速度、恢复速率以及药物本身的代谢特征等。

我国新药审批办法规定:急性毒性试验必须观察7-14天,但一般不必超过两周(14天),因为给药两周以上死亡的动物,往往很难区分是药物中毒而死还是其它原因所致。通常在表示药物的LD50时最好同时注明观察时间,这样在毒性比较时,才会有共同的基础。

从量上考虑试验的限度,在特定的试验条件下,如给予足够大的量,所有的药物都有可能产生毒性。这一限度对于口服急性毒性是5g/kg,注射是2g/kg,在此剂量下如无死亡出现,通常可不必做更高的剂量。在实际工作中,对于毒性低的药物可用最大给药浓度和最大给药容量单次或24小时内分次给药,一般使用20只啮齿类动物,连续观察7~14天,如无死亡出现,则该剂量即为药物的最大耐受剂量。

七、观察指标

通过深入细致地观察试验动物的中毒症状及其发生、发展的过程与规律、死亡前症状特点、死亡所需时间的差异等,找出毒性作用的特征,初步获得药物毒效应的靶器官和受试动物的死亡原因。

1.笼边观察

特别要注意给药后6小时内动物中毒症状及死亡情况。观察的时间间隔及频度必须根据症状出现、恢复、变化及死亡时间而定,一般给药后持续观察30分钟,第1~4小时再观察1次,以后每天观察1次。

根据某些症状的阳性结果,可以进一步扩大观察项目,以利于深入探讨药物的毒性作用特征。例如选择体温、心电、脑电等生理学指标或某些生化指标。选择这些指标时,应单独另外进行实验或制造中毒模型。不能合并使用测定

2.死亡过程与死亡时间

药物的毒效应是不同的,毒性作用(反应)出现的先后次序以及是否出现都可体现毒效应的差异。因此,死亡过程的观察,有助于探讨中毒的机制或动物中毒的死亡原因。

致死所需的时间和所需的剂量一样都是衡量药物毒性强弱的依据。从另一个角度来看,毒性作用的性质也决定了致死性反应出现所需的时间。因此,死亡时间也可间接地反映药物毒作用性质的信息。

3.体重

给药前、给药期间(每天或根据需要确定间隔)、动物死亡时及实验终止时必须对每个动物进行称重,观察药物对动物体重的影响。引起体重减轻或增长率减慢的原因较为复杂:如药物影响食欲或消化系统功能而厌食或拒食;如药物引起腹泻而影响食物的吸收和利用;影响水的摄取;肾功能急性损伤。因此,体重的变化要在全面观察的基础上仔细地加以分析。

4.尸体解剖及病理组织学检查

对于濒死的或己死亡的动物以及实验终止时尚存活的动物必须进行系统的尸体解剖检查。病理组织学检查并非必要的检查项目。但是对于迟发死亡动物,尤其是发生“双峰”死亡现象时,即早期死亡较多,继之有所减少,然后又出现大批死亡,则应进行病理组织学检查,以便为死因的确认提供依据。

八、非啮齿类动物的急性近似致死量及最大耐受量测定

近似致死量(ALD)是介于最小致死量(MLD)与最大非致死量(MNLD)之间的剂量。

最小致死量是指药物在最低剂量组的一群实验动物中仅引起个别动物死亡的剂量,在急性毒性试验中可表示为

最大非致死量是急性毒性试验中以死亡为毒效应时的一种最大耐受量,指药物不引起实验动物死亡的最大剂量,可以表示为

在实际工作中,MLD,MNLD,ALD及MTD(最大耐受量)均可从啮齿类动物急性毒剂量——反应(死亡)曲线上推算得到。我国药政管理部门认可的方法是以非啮齿类动物,狗的急性毒性试验来获得这些数据,一般用6只健康的Beagle犬,年龄为6~8月龄。

具体方法如下:

1. 估计对狗可能的急性毒性剂量范围。根据啮齿类动物急性毒性的各参数、或可参照药物的化学结构及其它相关资料,对此加以适当调整,估计可能引起毒性和死亡的剂量范围。

2. 按50%递增法设计出含10~20个剂量的序列表。

3. 根据急性毒性资料估计,由剂量序列表中找出可能的致死剂量范围。在此范围内,每间隔一个剂量给一只动物,给药途径同临床用药途径,用等容量不等浓度给药法。

在上述试验中得到最低致死剂量和最高非致死剂量,然后用两者之间的剂量给一只动物。此剂量即为所要求的近似致死量。未发现中毒表现的最高剂量即为最大耐受量。

4. 找到近似致死量和最大耐受量