本章的目的要求是掌握鹿茸的来源、性状鉴别与功效,熟悉上述生药的化学成分与理化鉴别;了解鹿茸的显微鉴别、原动物形态特征、产地等。掌握全蝎、麝香、珍珠、牛黄、蟾酥、羚羊角、蛤蚧、斑蝥、阿胶等生药的来源与性状鉴别;熟悉上述生药的功效;了解上述生药化学成分与理化鉴别。了解其余动物类生药的生药的来源、性状鉴别及功效。

动物类药材是指以动物的全体或某一部分为药用部位的药材。包括动物的全体,如土鳖虫、蜈蚣等;除去内脏的干燥全体,如地龙、蛤蚧等;动物体的某一部分,包括角、茸、骨骼、皮甲、贝壳、内脏器官,如鹿茸、豹骨、龟甲、石决明、熊胆、哈蟆油等;生理产物,如麝香、蟾酥、蝉蜕等;病理产物,如牛黄、马宝等;排泄物,如蚕砂、黑冰片等;加工品,如阿胶等。

现代动物类药材的分类主要依据动物的自然分类法。在自然界的分类地位中,药用动物的类群被分为原生动物门、多孔动物门、腔肠动物门、扁形动物门、线形动物门、环节动物门、软体动物门、节肢动物门、棘皮动物门和脊索动物门10个门,门以下又分纲、目、科、属、种各级。

《中药动物药》一书根据动物类药材在各门中的分布情况,将动物类中药分为无脊椎类动物药、昆虫类动物药、鱼类动物药、两栖类动物药、爬行类动物药、鸟类动物药、哺乳类动物药等7大类。

珍珠

margarita

【来源】软体动物门珍珠贝科动物珍珠贝Pteria margaritifera(L.)、马氏珍珠贝 P. martensii (Dunker)或蚌科动物三角帆蚌Hyriopsis cumingii(Lea)和褶纹冠蚌Cristaria plicata(Leach)的蚌壳等双壳类动物贝壳内外套膜受刺激所产生的分泌物层叠而成颗粒状物。前两者所产为海水珍珠,后两者为所产为淡水珍珠。

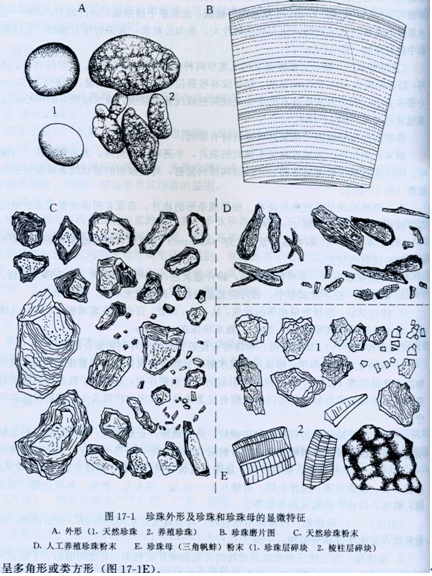

【性状】呈类圆球形、长圆形或卵圆形,大若黄豆,小如米粒。表面呈半透明状,具银白色、黄白色、淡粉红色或浅蓝色等特有色彩和光泽,光滑圆润细腻。质坚硬,破碎面于显微镜下观察现同心性层纹。气无、味淡。天然者,形圆,平滑细腻,洁白如玉,内外一色;养殖者,形不规则,粒大,带有瘤结,光泽若,断面中央有异物。

【显微特征】磨片:可见宽窄两类同心环状层纹。宽层纹较明显,连续成环,层纹间距不等。细层纹有些部位较明显,多数不甚明显。中心部大多实心。多数磨片在暗视野中可见珍珠特有彩光。天然海水珍珠有的中心见浅灰色或浅蓝色杂质,淡水珍珠有的中心可见黄色或浅黄色杂质。

天然珍珠粉末:粉末类白色。呈不规则碎块,半透明,有光泽,表面现颗粒性,边缘色较暗。块片由数至十数薄层重叠,片层结构排列紧密,可见致密的层状线条或极细的波状纹理。

养殖珍珠粉末:呈不规则长块状、梭形、条形的块片。表面有扭曲或微弯曲的顺向条纹与多数小乳头状突起。

【化学成分】化学成分:碳酸钙为主;并含有角蛋白,水解有牛黄酸和各种氨基酸。

【理化鉴别】1.本品置紫外光灯(356nm)下观察,有淡蓝紫色(天然珍珠)或亮黄绿色(养殖珍珠)荧光,通常环周部分较明亮。

2.取本品适量,置试管中,加丙酮适量,稍加振摇,数分钟后表面彩光不褪变,光泽如常。

3.取本品适量,置石棉网上,用烧杯扣妥,加火烧,有爆裂声,并形成层层剥落的银灰色小片,内外色泽一致,并有珠光闪耀。

【功效】珍珠为珍贵中药材之一。始载于《开宝本草》。具有安神定惊、清热潜阳、去翳明目之效。为治疗惊悸、眼疾、疮毒之要药;并为高贵装饰品的原料。

全蝎

Scorpio

【来源】节足动物门钳蝎科动物东亚钳蝎(Buthus martensi Karsch)的干燥全虫。

【产地】主产于河南,山东。产于河南者称“南全蝎”(又称淡全蝎),产于山东者称“东全蝎”(又称咸全蝎)。

【采制】春末至秋初捕捉,除去泥沙,置沸水或沸盐水中,煮至全身僵硬,捞出,置通风处,阴干。

【性状】头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形,后腹部呈尾状,皱缩弯曲。完整者体长约6cm。头胸部呈绿褐色,前面有1对短小的螯肢及1对较长大的钳状脚须,形似蟹螯,背面有梯形背甲,腹面有足4对,均为7节,末端各具2爪钩;前腹部由7节组成,第7节色深,背甲上有5条隆脊线。背面绿褐色。后腹部棕黄色,6节,节上均有纵沟,末节有锐钩状毒刺,毒刺下方无距。气微腥,味咸。

【显微特征】粉末:棕黄色。体壁外表皮表面呈多角形网格样纹理,密布细小颗粒,可见凸起的圆形毛窝、细小圆孔口及瘤状突起。刚毛常于基部折断。断面观,内、外表皮间纵贯较多微细孔道;未角化外表皮表面观可见大小不一、排列不规则的类圆形凸起。横纹肌纤维侧面观明带较宽,中有一暗线,暗带有致密的短纵纹理。刚毛先端锐尖或钝圆,具纵直纹理,髓腔细窄。脂肪油滴极多,近无色。

【化学成分】化学成分:主含蝎毒素,为一种毒性蛋白,存在于后腹部末节的2毒腺中与蛇及毒虫的神经毒类似。另含牛磺酸、软脂酸、硬脂酸、胆甾醇、卵磷脂及铵盐、三甲胺、甜菜碱等。

【功效】功效:息风止痉,攻毒散结,通络止痛。

蟾酥

Venenum Bufanis

【来源】蟾蜍科动物中华大蟾蜍Bufo bufo gargarizans Cantor或黑眶蟾蜍B.melanostictus Schneider的干燥分泌物。

【产地】主产于山东、河北、江苏、浙江等地。

【采制】多于夏、秋二季捕捉蟾蜍,洗净,挤取耳后腺及皮肤腺的白色浆液,加工,干燥。

【性状】团蟾酥:呈扁圆形团块或饼状,茶棕色、紫黑色或紫红色,表面平滑。质坚硬,不易折断,断面棕褐色,角质状,微有光泽。气微腥,味初甜后麻辣刺舌。粉末嗅之作嚏。遇水起泡,并泛出白色乳状液。

片蟾酥:呈不规则片状,黄棕色或紫红色,半透明,一面较粗糙,另一面较光滑。质脆,易折断。断面沾水,即呈乳白色隆起;粉末少许,于锡箔纸上,加热即成油状。

均以色红棕、断面角质状、半透明、有光泽者为佳。

【显微特征】粉末:粉末淡棕色。用甘油水装片观察,呈半透明或淡黄色不规则形碎块,并附有砂粒状固体。用浓硫酸装片观察,则显橙黄色或橙红色透明的类圆形小块,碎块四周逐渐溶解缩小,显龟裂斑纹,放置后,渐溶解消失。

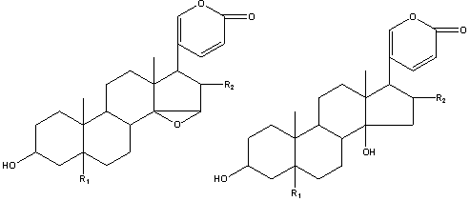

【化学成分】强心甾类化合物:游离型称蟾毒配基类(bufogenin)化合物,20余种,大多为干燥加工过程中分解产物,华蟾毒精(cinobufagin),脂蟾毒配基(resibufogenin),蟾毒灵(bufalin),蟾毒它灵(bufotalin),远华蟾毒精(telocinobufagin),海蟾毒精(marinobufagin),日蟾毒它灵(gamabufotalin),蟾毒它里定(bufotalidin)等。

结合型又分蟾毒[如蟾毒灵-3-辛二酸精氨酸酯(蟾毒里毒)],蟾毒配基脂肪酸酯(如蟾毒灵-3-辛二酸氢酯)和蟾毒甙元硫酸酯(如蟾毒灵-3-硫酸酯)3种类型。

吲哚类生物碱:蟾酥碱(bufotenine), 、蟾酥甲碱(bufotenidine),蟾蜍色胺蟾酶施铵蟾蜍硫堇(bufothionine),去氢蟾酥碱(dehydrobufotenine)等。

【理化鉴别】1.取粉末0.1g,加氯仿5ml,浸泡1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加少量醋酐溶解,再缓缓滴加浓硫酸,初显蓝紫色,渐变蓝绿色(甾类化合物反应)。

2.取粉末约0.1g,加甲醇5ml,浸渍1小时,浸液加少量对二甲氨基苯甲醛固体,滴加数滴浓硫酸,显蓝紫色(吲哚类化合物反应)。

3.取1%蟾酥的氯仿提取液,蒸干后用甲醇溶解,测定其紫外吸收光谱,在波长300nm附近有最大吸收(检脂蟾毒配基)。

4.薄层色谱:取细粉1g,加氯仿20ml回流1小时,滤过,滤液蒸干,加氯仿1ml使溶解,作为供试品.另取脂蟾毒配基,以氯仿溶解成每毫升含2mg的溶液,作为对照溶液.以上溶液点于同一硅胶G薄层板上,用氯仿:丙酮:环己烷(13:3:4)上行展开。取出,晾干,喷10%硫酸试液,110℃加热10分钟,供试品在与对照品相应位置上显相同色斑。

【药理作用】1.蟾毒类有洋地黄样的强心作用,小剂量能加强离体蟾蜍心脏收缩,大剂量使心脏停于收缩期。

2.蟾酥及其所含成分有局部麻醉作用;以蟾毒灵作用最强,比可卡因大30~60倍而无刺激作用。

3.蟾酥对大鼠甲醛-滤纸球肉芽肉肿具有抗炎作用;局部感染金黄色葡萄球菌的家兔,肌肉注射蟾酥9mg/kg有良好治疗效果。

4.蟾酥具有短暂降压继之使血压升高的作用.脂蟾毒配基、蟾毒灵等具有显著兴奋呼吸和升压作用;其中脂蟾毒配基临床作呼吸兴奋剂,商品名“Respigon”。

5.蟾酥和蟾毒配基类化合物有抗肿瘤及抗白血病活性,但效果不稳定.治疗和放疗时如与蟾酥制剂合并使用,能不同程度地防止白细胞下降,对已下降者可回升不再下降。

6.大剂量服用蟾酥及其制剂易引起呼吸急促、肌肉痉挛、心律不齐,最终导致麻痹而死亡。

【功效】蟾酥为贵重药材之一。始载于《药性本草》。原名“蟾酥眉脂”,至宋·《本草衍义》始有“蟾酥”之名。具有解毒消肿、通窍止痛之效。为治疗咽喉肿痛、疔毒、痈疽恶疮之要药,是配制六神丸、蟾酥丸、痧药丸等的主要原料。

熊胆

Fel Ursi

【来源】熊科动物黑熊Selenarctos thibetanus Cuvier或棕熊Ursus arctos L.的干燥胆。

【产地】主产于东北及云南,贵州,四川,青海,新疆等地。云南产品,称“云胆”,质优;东北产品,称“东胆”,产量大。

【性状】胆囊呈长扁卵形,上部狭细,下部膨大呈囊状。表面灰褐色、黑褐色或棕黄色,微有皱褶,囊皮较薄,对光透视上部常半透明。干燥胆汁(称“胆仁”)呈不规则的块状或硬膏状,色泽深浅不一。金黄色透明如琥珀者,习称“铜胆”或“金胆”;黑色或墨绿色,习称“铁胆”或“墨胆”。黄绿色者,习称“菜花胆”。气清香,微腥,味苦回甜,有粘舌感。

【化学成分】胆汁酸:熊去氧胆酸等。

【理化鉴别】1.取胆仁粉末在紫外光灯下观察,显黄白色荧光色,不应显示棕黄色荧光。取粉末溶于7%冰醋酸溶液中,不得显淡蓝色乳浊荧光(区别牛、羊胆)。

2.取胆仁粉末少许,投入水中,即在水面旋转并呈黄色线状下沉而不扩散。

3.取胆仁,以5%氢氧化钾溶解,煮沸水解后加盐酸酸化,用乙醚分次萃取,合并乙醚液,用水洗净,蒸去乙醚,得到游离的熊去氧胆酸及鹅去氧胆酸,将其溶于2% 氨水中,再加10% 氯化钡溶液,滤过,沉淀(去氧胆酸钡盐)加入10%碳酸钠溶液,加热,滤去碳酸钡沉淀,加盐酸酸化,用乙醚分次萃取,合并乙醚液,蒸去乙醚,用醋酸乙酯溶解残渣,放置后滤过,取析出的熊去氧胆酸结晶(鹅去氧胆酸不拆出结晶),干燥,测定熔点应为202℃。

4.取胆仁,以甲醇溶解,滤过,滤液浓缩近干,以20%氢氧化钾溶解,煮沸水解后加盐酸酸化,用醋酸乙酯萃取,合并萃取液,浓缩液与熊去氧胆酸、鹅去氧胆酸等标准品溶液分别点在硅胶G薄层)板上,用异辛烷-乙醚-冰醋酸-正丁醇-水(10:5:5:3:1)的上层液展开,喷30%硫酸溶液,加热显色,样品色谱在与熊去氧胆酸相应位置上显相同的绿褐色斑点。

【功效】熊胆为珍贵药材之一。始载于唐·《新修本草》,附于“熊脂”项下。具有清热、镇惊、明目、杀虫的功能。为治疗目赤翳膜,小儿惊风、黄疸及疔痔恶疮等的要药。

麝香

Moschus

【来源】鹿科动物林麝Moschus berezovskii Flerow马麝M.sifanicus Przewalski或原麝M.moschiferus L.成熟的雄体香囊中的干燥分泌物。

【产地】主产于西藏、青海、四川、新疆、内蒙、山西、甘肃、陕西、湖北、湖南、云南、贵州等省区。

【采制】野麝多在冬季至次春猎取,猎获后,割取香囊,阴干,习称“毛壳麝香”;剖开香囊,除去囊壳,习称“麝香仁”。家麝直接从其香囊中取出麝香仁,阴干或用干燥器密闭干燥。

【性状】毛壳麝香:扁圆形或类椭圆形的囊状体,直径3~7cm,厚2~4cm。开口面的皮革质,棕褐色,略平,密生白色或灰棕色短毛,从两侧围绕中心排列,中间有1小囊孔。另一面为棕褐色略带紫的皮膜,微皱缩,偶显肌肉纤维,略有弹性,剖开后可见中层皮膜呈棕褐色或灰褐色,半透明,内层皮膜呈棕色,内含颗粒状、粉末状的麝香仁和少量细毛及脱落的内层皮膜(习称“银皮”)。

香囊以饱满、皮薄、捏之有弹性,香气浓烈者为佳。

麝香仁野生者:质软,油润,疏松;其中颗粒状者习称“当门子”,呈不规则圆球形或颗粒状,表面多呈紫黑色,油润光亮,微有麻纹,断面深棕色或黄棕色;粉末状者习称“散香”,呈棕褐色或黄棕色,并有少量脱落的银皮和细毛。

饲养者:呈颗粒状、短条形或不规则的团块;表面不平,紫黑色或深棕色,显油性,微有光泽,并有少量毛和脱落的银皮。气香浓烈而特异,味微辣、微苦带咸。

以质柔润、当门子多、香气浓烈者为佳。

传统经验鉴别:(1)取毛壳麝香用特制槽针从囊孔插入,转动槽针,迅速抽出,立即检视,槽内的麝香仁应有逐渐膨胀高出槽面的现象,习称“冒槽”。麝香仁油润,颗粒疏松,无锐角,香气浓烈。不应有纤维等异物或异常气味。

(2)取麝香仁粉末少量,置手掌中,加水润湿,用手搓之能成团,再用手指轻揉即散,不应粘手、染手、顶指或结块。

(3)取麝香仁少量,撒于炽热的坩埚中灼烧,初则迸裂,随即融化膨胀起泡似珠,香气浓烈四溢,应无毛、肉焦臭,无火焰或火星出现。灰化后,残渣呈白色或灰白色。

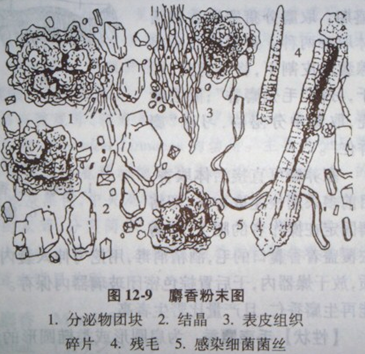

【显微特征】麝香仁粉末:棕褐色或黄棕色。为无数不定形颗粒状物集成的半透明或透明团块,淡黄色或淡棕色;团块中包埋或散在有方形、柱状、八面体或不规则的晶体;并可见圆形油滴,偶见毛及内皮层膜组织。

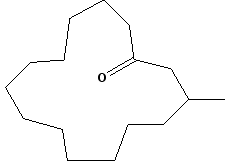

【化学成分】主要含有麝香酮(muscone),麝香吡啶(muscopyridine),羟基麝香吡啶(hydroxymuscopyridine)A、B等大分子环酮。另含5α-雄甾烷-3,17-二酮(5α-androstane-3,17-dione),5β-雄甾烷-3,17-二酮(5β-androstane-3,17-dione)等10余种雄甾烷衍生物;多肽;胆酸(cholic、acid),胆甾醇(cholesterol),胆甾醇酯;强心成分麝香酯(musclide)A1等。

【理化鉴别】(1)取细粉,加五氯化锑共研,香气消失,再加氨水少许共研,香气恢复。

(2)取狭长滤纸条,悬入木口乙醇提取液中。1h后取出,干燥,在紫外光灯(365nm)下观察,上部呈亮黄色,中部显青紫色;有时上部及中部均呈亮黄色带绿黄色。加1%氢氧化钠液变为黄色。

【药理作用】1.有兴奋中枢神经和苏醒作用,可兴奋呼吸,加速心搏,升高血压;能使大多数蟾蜍心脏心缩增强,表现有强心作用。

2.能增强肾上腺素β受体的作用,并有对β-儿茶酚胺的增强作用。

3.对大鼠、家兔、豚鼠的妊娠离体子宫均呈明显兴奋作用;对家兔在位晚期妊娠子宫更为敏感,对非妊娠的离体子宫多呈抑制作用.此外,有雄性激素样作用、抗炎作用以及抑制血管通透性等作用。

【功效】麝香是我国特产珍贵药材之一。《神农本草经》列为上品。具有开窍醒神,活血通经,消肿止痛之效。为配制丸散及外科要药。用于热病神昏,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,经闭,癓瘕,难产死胎,心腹暴痛,痈肿瘰疬,咽喉肿痛,跌扑伤痛,痹痛麻木。

鹿茸

Cornu Cervi pantortichum

【来源】脊索动物门鹿科动物梅花鹿(Cervus nippon Temminck)或马鹿C. elaphus L.的雄鹿头上未骨化密生茸毛的幼角。前者习称“花鹿茸”,后者习称“马鹿茸”。

【动物形态】梅花鹿:体长约1.5米。雄鹿有角,雌鹿无角。耳大直立,颈及四肢细长,臀部有一块显明的白斑,尾短。雄鹿第二年开始生角,不分叉,密被黄色或白色细茸毛,以后每年早春脱换新角,增生1叉,长全时共有4-5叉。眉叉斜向前伸,与主干成一钝角,第二枝与眉叉较远,主干末端再分两小枝。冬毛厚密,呈棕灰色或棕黄色,四季均有白色斑点,夏毛薄,无绒毛,白斑明显。

马鹿:体形较大,身长2米余,冬毛灰褐色,臀部有黄赭色斑。夏毛较短,无绒毛,呈赤褐色,无白色斑点,角叉多至6叉以上。

【产地】花鹿茸主产于吉林、辽宁、河北。马鹿茸主产于黑龙江、吉林、内蒙古、青海、新疆、四川及云南,东北产者习称“东马鹿茸”,质优,西北产者习称“西马鹿茸”。

【采制】锯茸:从第三年开始锯茸,二杠茸每年可采收2次,第一次在清明后45~50天,习称“头茬茸”,第二次约在立秋前后,习称“二茬茸”。三岔茸只收一次,约在7月下旬。锯下之茸,进行排血、清洗消毒、用线在茬口缝合数针,防止外皮滑动,然后固定于架上,置沸水中反复烫3~4次,每次20~30秒钟,使茸内血液排出,至锯口处冒白沫,嗅之有蛋黄气味为止。然后晾干。次日再烫数次,然后挂在烘炉中40~50℃烘干,最高不超过60℃。最后一步是将烘好的鹿茸取出后,应迅速冷却风凉,重要的是要凉透。马鹿茸加工时不排血。

砍茸:此法现已少用,将老鹿或病鹿、死鹿的鹿头砍下,再将鹿茸连脑盖骨锯下,刮除残肉,绷紧脑皮,固定于架上,如上法反复用沸水烫,至脑骨蜂窝处冒白沫为止,放通风处晾干。

【性状】花鹿茸:呈圆柱状分枝,具有一个分枝者习称“二杠”,主枝习称“大挺”,侧枝,习称“门桩”,枝顶钝圆。外皮红棕色或棕色,多光润,密被红棕色或棕黄色细茸毛,上端较密,下端较疏;分岔间具1条灰黑色筋脉。皮茸紧贴。锯口黄白色,外围无骨质,中部密布细孔。体轻,气微腥,味微咸。具二个分枝者,习称“三岔”,主枝略呈弓形而微扁,分枝较长,枝端略尖,下部多有纵棱筋及突起疙瘩,皮红黄色,茸毛较稀而粗。二茬茸与头花茸相似,但挺长而不圆,下部有纵棱筋,皮灰黄色,茸毛较粗糙,锯口外围多已骨化。体较重,无腥气,质较次。

花鹿茸,砍茸:为带骨的茸,茸形与锯茸相同,脑骨前端平齐,后端有一对弧形骨分列两旁,习称“虎牙”,外附脑皮,皮上密生茸毛。

马鹿茸:马鹿茸较花鹿茸粗大,分枝较多。侧枝一个者习称“单门”;二个者习称“莲花”;三个者习称“三岔”;四个者习称“四岔”或更多;最多可分至“九岔”。

按产地分为“东马鹿茸”和“西马鹿茸”。

东马鹿茸:“单门”外皮灰黑色或灰黄色,锯口面外皮较厚,灰黑色,中部密布细纹,质嫩;“莲花”下部有棱筋,锯口面蜂窝状,小孔稍大;“三岔”皮色深,质较老;“四岔”毛粗而稀,大挺下部具棱筋及疙瘩,分枝顶端多无毛,习称“捻头”。

西马鹿茸:大挺多不圆,顶端圆扁不一。表面有棱,多抽缩干瘪,分枝较长且弯曲,茸毛粗长,灰色或灰黑色,锯口色较深,常见骨质,气腥臭,味咸。

均以茸形粗壮、饱满、皮毛完整、皮嫩油润、无棱骨、无钉者为佳。

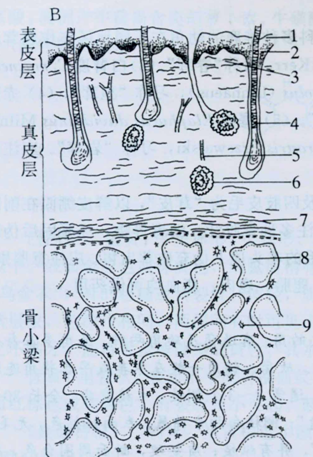

【显微特征】花鹿茸横切面:毛茸稀疏,较短,基部呈类球形膨大。表皮层颗粒细胞细小致密。真皮层外侧乳头层呈锯齿状或波浪状;内侧有分枝状小血管与皮脂腺。骨小梁间隙较疏,多呈类长圆形或类多角形。骨陷窝稀疏,较大,排列不规则,可见骨小管由骨陷窝内伸出。中心部位骨陷窝较多。

马鹿茸横切面:毛茸多,较长,基部呈棒状膨大。表皮层颗粒细胞较大。真皮层外侧乳头层较平展,略有突起;内侧有圆形小血管。骨小梁间隙密集,多呈类圆形或类长多角形。骨陷窝外侧稀疏,中心部位较密,略规则,环绕骨小梁间隙排列,单个呈芝麻点状。骨小管隐约可见。

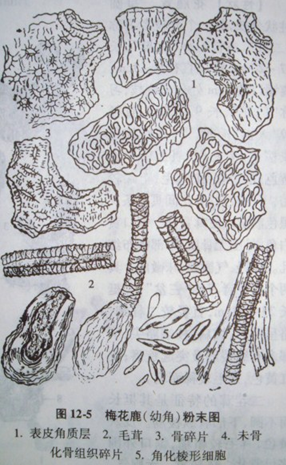

粉末花鹿茸粉末:淡黄色。表皮角质层表面颗粒状,茸毛脱落处的毛窝呈圆洞状。毛干表面由扁平鳞片状细胞呈覆瓦状排列的毛小皮包围,细胞的游离缘指向毛尖,皮质有棕色素,髓质断续或无。毛根常与毛囊相连,基部膨大作撕裂状。骨碎片表面有纵纹及点状孔隙;骨陷窝呈类圆形或类梭形,边缘骨小管呈放射状沟纹;横断面可见大的圆孔洞,边缘凹凸不平。未骨化组织表面具多数不规则的块状突起物。角化梭形细胞多散在。

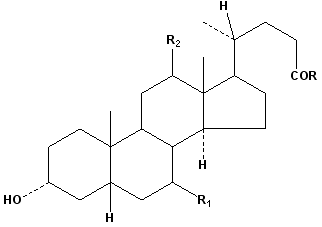

【化学成分】主要含氨基酸,含量达50.13%,以甘氨酸(glycine)、谷氨酸(glutamicacid)、脯氨酸(proine)含量最高。胆甾醇类:胆甾醇肉豆蔻酸酯(cholesterylcyristate)、肥甾醇油酸酯(cholesteryloleate)等。脂肪酸类:月桂酸(lauricacid)、肉豆蔻酸(myristicacid)、棕搁酸(palmiticacid)等。多胺类:精脒(spermidine)、精胺(spermine)、腐胺(putrescine)。硫酸软骨素A等酸性多糖,雌酮(esrone),雌二醇(estradiol),前列腺素PGE1、前列腺素PGE2等。

【理化鉴别】1.取本品水提取液,加茚三酮试液,摇匀,加热煮沸数分钟,显蓝紫色(氨基酸)。

2.水提取液,加10%氢氧化钠溶液,摇匀,滴加0.5%硫酸铜溶液,显蓝紫色(蛋白质)。

3.取本品粉末,加70%乙醇,超声处理,滤过,滤液与甘氨酸对照品,别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-冰醋酸-水(3:1:1)展开,喷以2%茚三酮丙酮溶液,烘烤数分钟。样品在与对照品色谱相应的位置上,显相同的桃红斑点。

【药理作用】1.对神经系统的影响鹿茸能增强副交感神经末梢的紧张性,促进恢复神经系统和改善神经、肌肉系统之功能,同时对交感神经亦有兴奋作用。

2.对心血管系统的影响大剂量的鹿茸可降低血压,使心脏收缩振幅变小,心率减慢,外周血管扩张。中等剂量能引起心脏收缩显著增强,收缩幅度变大,心率加快,从而使心输出量增加;鹿茸特别对已疲劳的心脏作用尤为显著。

3.对性功能的影响 鹿茸提取物既能增加血浆睾酮浓度,又能使促黄体生成素(LH)浓度增加。因此,鹿茸对青春期的性功能障碍,壮老年期的前列腺萎缩症的治疗均有效;对治疗女性更年期障碍效果良好。

4.鹿茸的强壮作用鹿茸精具有较强的抗疲劳作用,能增强耐寒能力,加速创伤愈合和刺激肾上腺皮质功能。故鹿茸是传统的补益药,用于强壮、补肾、益阳。

5.对血液成分的影响鹿茸可使血液中血红蛋白增加,因此对于大量出血者和感染症末期的患者,特别是对于老龄患者的治疗极为有效。

【功效】本品为常用中药,始载于《神农本草经》,列为中品。补精髓,助肾阳,强筋健骨。主治:肾虚、头晕、耳聋、目暗、阳痿、遗精、腰膝痿弱、腰脊冷痛、虚寒带下及久病虚损等症。

牛黄

Calculus Bovis

【来源】牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin 的干燥胆结石。取自胆囊的习称“胆黄”或“蛋黄”;取自胆管或肝管的习称“管黄”或“肝黄”。

【产地】西北、华北、东北产量较大。

【采制】宰牛时,如发现有牛黄,即滤去胆汁,将牛黄取出,除去外部薄膜,阴干。

【性状】胆黄:多呈卵形、类球形、三角形或四方形,大小不一,直径0.6~3(4.5)cm,少数呈管状或碎片。表面黄红色至棕黄色,有的表面挂有一层黑色光亮的薄膜,习称“乌金衣”,有的粗糙,具疣状突起,有的具龟裂纹。体轻,质酥脆,易分层剥落。断面金黄色,可见细密的同心层纹,有的夹有白心。气清香,味苦而后甘,有清凉感,嚼之易碎,不粘牙。

管黄:呈管状或破碎的小片,表面不平或有横曲纹。长约3厘米,直径约0.5~1.5厘米,表面红棕色或棕褐色,不光滑,有裂纹及小突起。断面有较少的层纹,有的中空。

以完整、色黄,断面层纹清晰而细腻,者为佳。

经验鉴别(1)取本品少量,加清水调和,涂于指甲上,能将指甲染成黄色,习称“挂甲”。

(2)将牛黄少许放在舌尖,有一股凉气扩散到舌心至舌根,味微苦而甘甜,没有其他腥膻杂味,嚼之似泥而没有渣杂,唾液可染成淡黄色。伪品多味苦而难于嚼碎,有时有滑腻感。

(3)牛黄不溶于水,置水中先浮而后沉,不胀、不溶、不变色,煮到水沸仍保持块状;将缝衣针润水粘上牛黄粉,垂直沉下水中,可见杯内从上至下有一条线,然后再慢慢扩散。人工牛黄煮沸后水呈黄色而混浊,静置片刻即沉淀,水变回原色。

【显微特征】横切面:取本品少许,用水合氯醛试液装片,不加热,置显微镜下观察:不规则团块由多数黄棕色或棕红色小颗粒集成,遇水合氯醛液,色素迅速溶解,并显鲜明金黄色,久置后变绿色。

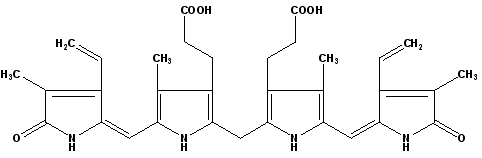

【化学成分】天然牛黄中含有胆红素(bilirubin),胆汁酸(bile acids)[包括胆酸(cholic acid)],脱氧胆酸(deoxycholic acid),胆汁酸盐,胆甾醇(cholesterol),麦角甾醇(ergosterol),含类胡萝卜素及丙氨酸(alanine),甘氨酸(glycine),牛磺酸(taurine),天冬氨酸(aspartic acid),精氨酸(arginine),亮氨酸(leucine),蛋氨酸(methionine)等多种氨基酸及两种酸性肽类成分。

【理化鉴别】1.取本品少许置试管中,分别加下列试剂3ml,微热,有显色反应:加冰醋酸显绿色,冷后小心滴加等容积的硫酸,下层无色,上层绿色,两层相接处显红色环。(甾类)加硫酸显绿色;加硝酸显红色;加氨水显黄褐色。(胆红素)取牛黄0.1g,加盐酸1ml及氯仿10ml,振摇混合,氯仿展呈黄褐色。分取氯仿层,加入氢氧化钡试液5ml,振摇后生成带绿黄褐色沉淀,分离除去水和沉淀,取氯仿层1ml,加醋酥1ml与硫酸2滴,摇匀,放置,溶液呈绿色。(结合型胆红素)。

2.薄层色谱:取粉末10mg加氯仿20ml超声波处理30min,滤过,蒸干滤液,残渣加乙醇1ml使溶解作为供试品溶液。另取胆酸与去氧胆酸对照品,加乙醇制成每1ml中各含2mg的混合液,作为对照品溶液。吸取上述二溶液各2μl,分别点样于同一硅胶G薄层板上,以异辛烷-醋酸乙酯-冰醋酸(15:7:5)为展开剂,展开,取出晾干后,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃烘约5min,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

【药理作用】1.对中枢神经系统的作用:牛黄能对抗由咖啡因、樟脑和印防己毒素等引起的小鼠中枢兴奋症状, 并可增强水合氯醛、乌拉坦、吗啡或巴比妥钠的镇咳作用.牛磺酸具有中枢抑制作用, 可减少小鼠的自主活动或踏轮活动, 增强阈下剂量戊巴比妥钠对小鼠的催眠作用.牛黄还有抗惊厥作用.牛磺酸有显著镇痛作用。

2.解热作用:对正常大鼠体温无降温作用,但可抑制2,4-二硝基苯酚对大鼠引起的发热,降低酵母所致发热大鼠体温。

3.对心血管系统作用:牛黄及胆酸、胆红素对离体蛙心、豚鼠或家兔心脏均表现强心作用.此外,本品有利胆、保肝、抗炎等作用。

【功效】牛黄为珍贵药材之一。《神农本草经》列为上品。具有清心,豁痰,开窍,凉肝,息风,解毒之效。为内服及配制丸散之要药。用于热病神昏,中风痰迷,惊痫抽搐,癫痫发狂,咽喉肿痛,口舌生疮,痈肿疔疮。

羚羊角

Cornu Saigae Tataricae

【来源】牛科动物赛加羚羊Saiga tatarica L.雄兽的角。

【产地】分布于前苏联等地,我国新疆西北部也少量分布。

【性状】呈长圆锥形,略呈弓形弯曲,长15~33cm,类白色或黄白色,基部稍呈青灰色。嫩枝对光透视有“血丝”或紫黑色斑纹,光润如玉,无裂纹,老枝则有细纵裂纹。除尖端部分外,有10~16个隆起环脊,间距约2cm,用手握之,四指正好嵌入凹处。角的基部横截面圆形,直径3~4cm,内有坚硬质重的角柱,习称“骨塞”,骨塞长约占全角的1/2或1/3,表面有突起的纵棱与其外面角鞘内的凹沟紧密嵌合,从横断面观,其结合部呈锯齿状。除去“骨塞”后,角的下半段成空洞,全角呈半透明,对光透视,上半段中央有一条隐约可辨的细孔道直通角尖,习称“通天眼”。质坚硬。气无,味淡。

以质嫩、色白、光润、有血丝、无裂纹者为佳。

【化学成分】含角蛋(keratin)磷酸钙,不溶性无机盐,赖氨酸(lysine),丝氨酸(serine)等氨基酸;卵磷脂(lecithine)、脑磷脂(cephalin)、神经鞘磷脂(sphingomyelin)等磷脂类成分。

【功效】羚羊角为珍贵药材之一。始载于《神农本草经》,列为中品。具有平肝息风,清肝明目,散血解毒之效。用于高热惊痫,神昏痉厥,子痫抽搐,癫痫发狂,头痛眩晕,目赤翳障,温毒发斑,痈肿疮毒。

地龙

Pheretima

【来源】环节动物门钜蚓科环节动物参环毛蚓(Pheretima aspergillum (Perrier))、通俗环毛蚓(P. vulgaris Chen)、威廉环毛蚓(P. guillelmi (Michaelsen))、或栉盲环毛蚓(P. pectinifera Michaelsen)的干燥体。前者习称广地龙,后三者习称沪地龙。

【产地】广地龙主产广东、广西等。以广东产品质优。

【性状】广地龙:呈长条状薄片,弯曲,边缘略卷。全体具环节,背部棕褐色至紫灰色,腹部浅黄棕色;第14~16环节为灰白色生殖带,习称“白颈”,较光亮。体前端稍尖,尾端钝圆,刚毛圈粗糙而硬,色稍浅。受精囊孔2对。体轻,略呈革质,不易折断。气腥,味微咸。

沪地龙:呈条状薄片。全体具环节,背部棕褐色至黄褐色,腹部浅黄棕色。

【显微特征】广地龙粉末:淡灰色或灰黄色。肌纤维易散离或相互纹绞结,大多弯曲或稍平直,边缘常不整齐,有的局部膨大,明间相间纹理不明显。刚毛少见,常碎断散在,淡棕色或黄棕色,先端多钝圆,表面可见纵裂纹。

【化学成分】含溶血成分:蚯蚓素(lumbritin),解热成分:蚯蚓解热碱(lumbrofebin),有毒成分:蚯蚓毒素(terrestro-lumbrilysin)等。还含6-羟基嘌呤(hypoxanthine),黄嘌呤(xanthine),腺嘌呤(adenine),鸟嘌呤(guanine)等。

【功效】地龙为少常用中药。始见于《神农本草经》。原名蚯蚓。具有清热定惊、通络、平喘、利尿的功能。用于高热神昏、惊痫抽搐、关节痹痛、肢体麻木、半身不遂、肺热喘咳、尿少水肿等病症。

蝉蜕

Pellicula Cicadae

【来源】节肢动物门蝉科昆虫黑蚱(Cryptotympana pustulata Fabricius)羽化后的蜕壳。

【产地】主产山东、河北、河南、湖北及浙江、湖南、福建等省。

【性状】形似蝉而中空,表面黄棕色,半透明,有光泽;头部有丝状触角1对,多已脱落,复眼一对横生,突出;胸部背面呈十字形裂口内卷,小翅2对,足被黄棕色细毛,3对;腹部钝圆,共9节;体轻,中空,易碎。气无 ,味淡。

【功效】蝉蜕为常用中药。始载于《神农本草经》。原名柞蝉。具有散风热、透疹退翳、镇痉的功能。用于风热感冒、咽痛、风疹、麻疹不透、皮肤瘙痒、目翳、抽搐、痉挛等病症。

僵蚕

Bombyx Batryticatus

【来源】节肢动物门蚕娥科昆虫家蚕(Bombyx mori Linnaeus.)4~5龄的幼虫感染(或人工接种)白僵菌(Beauveria bassiana (Bals.) Vuillant)而致死的干燥体。

【产地】主产于浙江,江苏等。

【采制】多于春、秋季生产,将感染白僵菌病死的蚕干燥。

【性状】呈圆柱形,多弯曲皱缩;表面黄白色,被有白色粉霜状的气生菌丝和分生孢子;头部较圆,黄棕色,体节明显,尾部略呈二分歧状,足8对,中部3 对明显;质硬而脆,易折断,断面平坦,外层白色,中间亮棕色或亮黑色,有丝状环4个,习称“镜口胶面”;气微腥,味微咸。

【化学成分】含白僵菌黄色素(bassianins)、环酯肽类白僵菌素(beau-vericin)、羟基促脱皮甾醇(ecdysterone)、动物毒素、蛋白质等。

【功效】祛风定惊,化痰散结。用于惊风抽搐,咽喉肿痛,皮肤瘙痒,颌下淋巴结炎,面神经麻痹。

蛤蚧

Gekko

【来源】脊索动物门壁虎科动物蛤蚧 Gekko gecko Linnaeus 的干燥体。

【产地】主产于广西、云南、广东等。

【采制】全年均可捕捉,除去内脏,拭净,用竹片撑开,使全体扁平顺直,低温干燥。

【性状】呈扁片状,头颈部及躯干部长9~18cm,头颈部约占三分之一,腹背部宽6~11cm,尾长6~12cm。头略呈扁三角状,两眼多凹陷成窟窿,口内有细齿,生于颚的边缘,无异型大齿。吻部半圆形,吻鳞不切鼻孔,与鼻鳞相连,上鼻鳞左右各1片,上唇鳞12~14对,下唇鳞(包括颏鳞)21片。腹背部呈椭圆形,腹薄。背部呈灰黑色或银灰色,有黄白色或灰绿色斑点散在或密集成不显着的斑纹,脊椎骨及两侧肋骨突起。四足均具5趾;趾间仅具蹼迹,足趾底有吸盘。尾细而坚实,微现骨节,与背部颜色相同,有6~7个明显的银灰色环带。全身密被圆形或多角形微有光泽的细鳞,气腥,味微咸。

【化学成分】含肌肽(carnosine),胆碱(choline),肉毒碱(carnitine),鸟嘌呤(guanine),蛋白质(protein),14种氨基酸;钙、磷、锌等18种元素;磷脂成分;9种脂肪酸。

【功效】蛤蚧为名贵中药材之一。始载于宋·《开宝本草》。

补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于虚喘气促,劳嗽咳血,阳萎遗精

五灵脂

Faeces Trogopterori

【来源】鼯鼠科复齿鼯鼠(又叫橙足鼯鼠)Trogopterus xanthipes Milne-Edwards的粪便。

【产地】主产河北、山西、陕西等省。

【性状】灵脂块(糖灵脂):不规则的块状,棕褐色,凹凸不平,有油润性光泽。粪颗粒多呈长椭圆形,表面常裂碎,显纤维性。质硬,断面黄棕色或棕褐色,不平坦,有的可见颗粒,间或有黄棕色树脂状物质。气腥臭,味苦、辛。

灵脂米:长椭圆形颗粒,两端钝圆;黑棕色、红棕色或灰棕色,表面较平滑或微粗糙,常可见淡黄色纤维,有的具光泽;体轻、质松,捻之易碎;

以体轻、色黑棕、断面色黄绿者为佳。

【功效】五灵脂为少常用中药。始载于宋·《开宝本草》。原名寒号虫。具有活血化瘀、止痛的功能。用于胸胁、脘腹刺痛、痛经、经闭、产后血瘀疼痛、跌打肿病及蛇虫咬伤等病症。

斑蝥

Mylabris

【来源】芫菁科昆虫南方大斑蝥Mylabris phalerata Pallas 或黄黑小斑蝥M.cichorii Linnaeus的干燥体。

【产地】主产于河南、安徽、江苏等省。

【采制】夏、秋二季捕捉,闷死或烫死,晒干。

【性状】南方大斑蝥:呈长圆形,长1.5~2.5cm,宽0.5~1cm。头及口器向下垂,有较大的复眼及触角各1对,触角多己脱落。背部具革质鞘翅1对,黑色,有3条黄色或棕黄色的横纹;鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅2片。胸腹部乌黑色,胸部有足3对。有特殊的臭气。

黄黑小斑蝥:体型较小,长1~1.5cm。

【化学成分】含斑蝥素(Caantharidin)、脂肪油、树脂、蚁酸、色素等。

【功效】斑蝥为少用中药。始载于《神农本草经》。破血消癓,功毒蚀疮,引赤发泡。用于癓瘕肿块,积年顽癣,瘰疬,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

龟甲

Carapax et Plastrum Testudinis

【来源】龟科动物乌龟Chinemys reevesii(Gray)的背甲及腹甲。

【产地】主产于浙江、安徽、江苏等省。

【采制】全年均可捕捉,以秋、冬二季为多,捕捉后杀死,剥取背甲及腹甲,除去残肉,称为“血板”。或用沸水烫死,剥取背甲及腹甲,除去残肉,晒干者,称为“烫板”。

【性状】背甲:呈长椭圆形拱状,长7.5~22cm,宽6~18cm;外表面棕褐色或黑褐色,脊棱3条;颈盾1块,前窄后宽;椎盾5块,第1椎盾长大于宽或近相等,第2~4椎盾宽大于长;肋盾两侧对称,各4块,缘盾每侧11块,臀盾2块。

腹甲:呈板片状,近长方椭圆形,长6.4~21cm,宽5.5~17cm;外表面淡黄棕色至棕黑色,盾片12块,每块常具紫褐色放射状纹理,腹盾、胸盾和股盾中缝均长,喉盾、肛盾次之,肱盾中缝最短;内表面黄白色至灰白色,有的略带血迹或残肉,除净后可见骨板9块,呈锯齿状嵌接;前端钝圆或平截,后端具三角形缺刻,两侧残存呈翼状向斜上方弯曲的甲桥。质坚硬。气微腥,味微咸。

【化学成分】龟板含动物胶、角蛋白(Keratin)、脂肪(Fat)和钙、磷等,天门冬氨酸(Asparagic acid)、苏氨酸(Threonine)、丝氨酸(Serine)、谷氨酸(Glutamic acid)等18种氨基酸。

【功效】龟甲为常用中药。始载于《神农本草经》。滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,头晕目眩,虚风内动,筋骨痿软,心虚健忘。

阿胶

CollaCorii Asini

【来源】马科动物驴Equus Asinus L.的皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。

【产地】主产山东、浙江。以山东产者最为著名,浙江产量最大。此外上海、北京、天津、武汉、沈阳等地亦产。

【采制】将驴皮漂泡,去毛,切成小块,再漂泡洗净,分次水煎,滤过,合并滤液,用文火浓缩(可分别加入适量的黄酒、冰糖和豆油)至稠膏状,冷凝,切块,阴干。

【性状】为长方形或方形块,黑褐色,有光泽。质硬而脆,断面光亮,碎片对光照视呈棕色半透明状。气微,味微甘。

【化学成分】阿胶是一类明胶蛋白,水解可产生多种氨基酸;有20种金属元素。

【功效】阿胶为名贵药材之一。始载于《神农本草经》,列为上品。具有补血滋阴,润燥,止血、安胎之效。用于血虚萎黄,眩晕心悸,肌痿无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。

水蛭

Hirudo

【来源】水蛭科动物蚂蟥Whitmania pigra Whitman、水蛭Hirudo nipponica Whitman或柳叶蚂蟥Whitmania acranulata Whitman 的干燥体。

【产地】全国大部地区的湖泊、池塘以及水田中均有生产。主产于山东微山、东平、南阳湖等湖中,以微山湖产量最大。

【采制】夏、秋二季捕捉,用沸水烫死,晒干或低温干燥。

【性状】蚂蟥:呈扁平纺锤形,有多数环节,长4~10cm,宽0.5~2cm。背部黑褐色或黑棕色,稍隆起,用水浸后,可见黑色斑点排成5条纵纹;腹面平坦,棕黄色。两侧棕黄色,前端略尖,后端钝圆,两端各具1吸盘,前吸盘不显着,后吸盘较大。质脆,易折断,断面胶质状。气微腥。

水蛭:扁长圆柱形,体多弯曲扭转。

柳叶蚂蟥:狭长而扁。

【化学成分】水蛭主要含抗凝血成份肝素(heparin)、抗凝血酶(antithrombin),新鲜水蛭唾液中含有一种抗凝血物质名水蛭素(hirudin)。

【功效】蛭为少常用中药。始载于《神农本草经》。具有破血,逐瘀,通经的功能。用于症瘕痞块,血瘀经闭,跌扑损伤。水等病症。

桑螵蛸 ![]()

【来源】螳螂科昆虫大刀螂Tenodera sinensis Saussure 、小刀螂Statilia maculata (Thunberg)或巨斧螳螂Hierodula patellifera (Serville)的干燥卵鞘。以上三种分别习称“团螵蛸”、“长螵蛸”及“黑螵蛸”。

【产地】分别主产于广西、云南、湖北;浙江、江苏、安徽;河北、山东、河南等省。

【采制】深秋至次春采收,除去杂质,蒸至虫卵死后,干燥。

【性状】团螵蛸:略呈圆柱形或半圆形,由多层膜状薄片叠成,长2.5~4cm,宽2~3cm。表面浅黄褐色,上面带状隆起不明显,底面平坦或有凹沟。体轻,质松而韧,横断面可见外层为海绵状,内层为许多放射状排列的小室,室内各有一细小椭圆形卵,深棕色,有光泽。气微腥,味淡或微咸。

长螵蛸:略呈长条形,一端较细,长2.5~5cm,宽1~1.5cm。表面灰黄色,上面带状隆起明显,带的两侧各有一条暗棕色浅沟及斜向纹理。质硬而脆。

黑螵蛸:略呈平行四边形,长2~4cm,宽1.5~2cm。表面灰褐色,上面带状隆起明显,两侧有斜向纹理,近尾端微向上翘。质硬而韧。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、枸橼酸钙。卵黄球含糖蛋白(glycoprotein)及脂蛋白(lipoprotein)。

【功效】桑螵蛸为常用中药。始载于《神农本草经》。具有益肾固精、缩尿止浊的功能。用治遗精滑精、遗尿尿频、小便白浊等病症。

海螵蛸

Sepiae Endoconcha

【来源】本品为乌贼科动物无针乌贼Sepiella maindroni de Rochebrune 或金乌贼Sepia esculenta Hoyle的干燥内壳。

【产地】主产浙江、福建、山东、辽宁沿海地区。

【采制】收集乌贼鱼的骨状内壳,洗净,干燥。

【性状】无针乌贼:呈扁长椭圆形,中间厚,边缘薄,长9~14cm,宽2.5~3.5cm,厚约1.3cm。背面有磁白色脊状隆起,两侧略显微红色,有不甚明显的细小疣点;腹面白色,自尾端到中部有细密波状横层纹;角质缘半透明,尾部较宽平,无骨针。体轻,质松,易折断,断面粉质,显疏松层纹。气微腥,味微咸。

金乌贼:长13~23cm,宽约至6.5cm。背面疣点明显,略呈层状排列;腹面的细密波状横层纹占全体大部分,中间有纵向浅槽;尾部角质缘渐宽,向腹面翘起,末端有1骨针,多已断落。

【化学成分】含碳酸钙80~85%,壳角质6~7%,粘液质10~15%,并含少量氯化钠、磷酸钙、镁盐等。

【功效】海螵蛸为较常用中药。始载于《神农本草经》。原名乌贼鱼骨。具有收敛止血、涩经止带、制酸、敛疮的功能。用于胃痛吞酸,吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,赤白带下;溃疡病。外治损伤出血,疮多脓汁。

蛤蟆油

Sepiae Endoconcha

【来源】蛙科动物中国林蛙Rana temporaria chensinensis David雌蛙的输卵管。

【产地】主产于辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古等地。

【性状】呈不规则片状,弯曲重叠,长1.5~2厘米,厚1.5~5厘米。表面黄白,蜡质状,微透明,有脂肪样光泽,偶带有灰白色薄膜状干皮。摸有滑腻感,在温水中浸泡,体积可膨胀10~15倍。气腥、味微甘,嚼有粘滑感。

以色黄白、有光泽、片大肥厚、无皮膜者为佳。

【化学成分】主含蛋白、氨基酸、脂肪 、糖、无机元素、维生素、多种复合多肽等生物活性因子和多种天然动物类雌雄激素:雌二醇、睾酮、孕酮等。

【功效】蛤士蟆油为名贵中药材之一。历代本草均未收载。为近代行销的高级滋补品。具有补肾益精、滋阴润肺之效。为治疗身体虚弱、病后失调、心悸失眠、盗汗不止、痨嗽咳血之佳品。