本章的目的要求是:1.掌握绵马贯众、大黄、川乌与附子、黄连、甘草、黄芪、人参、三七、当归、柴胡、川芎、龙胆、丹参、黄芩、地黄、党参、苍术、半夏、川贝母、麦冬、莪术、天麻等生药的来源、性状鉴别、显微鉴别与功效,熟悉上述生药的化学成分与理化鉴别;了解上述生药的原植物形态特征、产地等。2.掌握白芍、板兰根、葛根、紫草、紫草、干姜、何首乌、牛膝、远志、玄参、桔梗、天南星、山药、木香等生药的来源与性状鉴别;熟悉上述生药的功效;了解上述生药化学成分与理化鉴别3.了解根及根茎类生药的生药的来源、性状鉴别及功效。

1.单子叶植物和双子叶植物的根在性状的区别

(1)双子叶植物的根一般呈圆柱形或圆锥形,平直或稍弯曲、有分枝,少数肥大的块根呈短圆锥形、纺锤形或不规则状,上端常连接短缩的根茎(习称“芦头”)。单子叶植物的根多为须根,或须根膨大为块状根。

(2)双子叶植物的根表面常较粗糙,多数有木栓、皱缩的纹理、支根痕。单子叶植物的根表面常有表皮、较光滑、无木栓。

(3)双子叶植物的根横断面具放射状结构,有“菊花心”,“车轮纹”或裂隙,常可见一环纹(形成层),中心通常无髓部,少数有异型构造。单子叶植物的根断面不呈放射壮,皮层宽广,常可见一环圈(内皮层),中央有明显的髓。

2.单子叶植物和双子叶植物的根在显微特征区别

(1)双子叶植物的根均为次生构造,维管束无限外韧型,有形成层、有射线,一般无髓。单子叶植物的根均为初生构造,维管束辐射型,无形成层,中央有髓。

(2)双子叶植物的根有时可见三生构造,仅少数次生构造不发达的类型有髓。单子叶植物的根皮层极为发达,占根的大部分,内皮层及凯氏带明显。

3.根和根茎在性状的区别

(1)根茎类药材表面有节和节间,以单子叶植物的根茎则较明显;节上常有退化的鳞片或膜质状小叶;有时可见叶痕、幼芽和芽痕;侧面或下面常有不定根或小疤痕,顶端或上面常残存茎基或茎痕。根与根茎相比较,没有节、节间。

(2)蕨类植物的根茎常被残留的叶柄基部所包围,表面一般均有鳞片或密生棕黄色的鳞毛;一般呈扁平条状、圆锥形、圆柱形或不规则形。除少数双子叶植物的根有不定芽外,一般无芽。

4.双子叶植物、单子叶植物、蕨类植物根茎断面的区别

(1)双子叶植物根茎具放射状结构,有的呈“菊花纹”,可见形成层环圈,有的可见有“朱砂点”(油点或分泌物)散布,中心可见较疏松的髓,少数具异常构造者,可见星状花纹。

(2)单子叶植物根茎不具放射状结构,常可见有环圈(内皮层环),环圈内外均散有小点(维管束),无明显的髓部。

(3)蕨类植物根茎的中心为木部,无髓;有的木质部呈完整的环圈,中心有髓;有的为数个黄白色小点(分体中柱)断续排列成环圈状。

5.双子叶植物根茎的显微特征

(1)双子叶植物根茎的一般组织正常构造为无限外韧型维管束,少数具双韧型维管束。

(2)亦有异常构造,包括异常维管束、内生韧皮部和髓部韧皮束。

(3)最外层为木栓层(少有表皮)。皮层中通常可见叶迹或根迹维管束斜向通过。内皮层多不明显,中柱鞘部位有的具厚壁组织,维管束环列,射线宽窄不一,有明显的髓部。

6.单子叶植物根茎的显微特征

(1)单子叶植物根茎具闭锁型维管束(有限型维管束),主要是有限外韧型维管束,少有周木型维管束。

(2)最外层多为表皮,少数皮层外部具薄壁木栓组织或皮层组织细胞变成的木栓细胞。皮层常有叶迹维管束,内皮层多明显。中柱鞘多数仅1-2列细胞,维管束散在。髓不明显。

(3)鳞茎表皮可见有气孔。

7.蕨类植物根茎的显微特征

(1)蕨类植物根茎具原生中柱(木质部位于中心,韧皮部位于四周,外有中柱鞘)、双韧管状中柱(木质部呈圆筒状,其内、外两侧各有1圈韧皮部及中柱鞘)、网状中柱(数个维管束断续排列成环状,每1维管束成1原生中柱状)。

(2)最外层通常由厚壁的表皮细胞和厚壁的下皮细胞组成。基本组织发达,为薄壁组织构成。内皮层明显,木质部无导管而有管胞。

8.根及根茎类药材组织观察注意点

(1)保护组织的类型及细胞的形状、胞壁性质。

(2)厚壁组织如纤维及石细胞的有无存在部位、形状、大小程度等。

(3)分泌组织有无及种类、形状,分泌物的性质和反应。

(4)细胞内含物的性质、形状等。

(5)维管束的类型、射线的形状、宽度等,维管束或中柱的类型和排列方式等。有无异常构造。

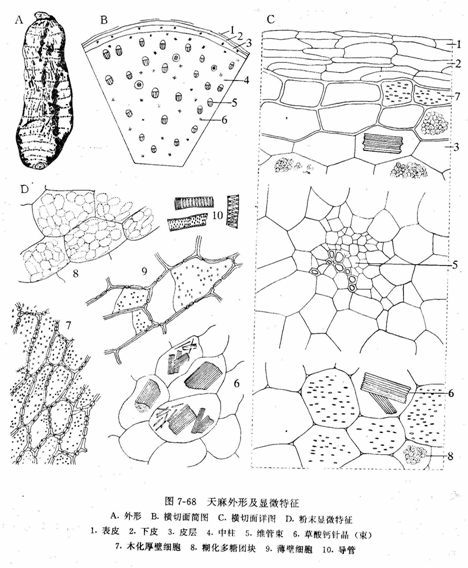

绵马贯众

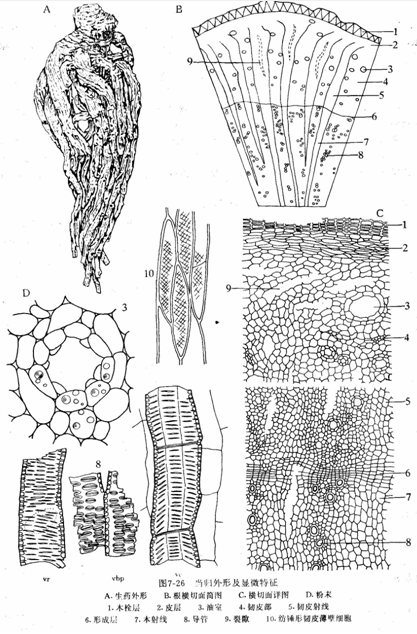

Rhizoma Dryopteris crassirhizomae

【来源】鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨Dryopteris crassirhizoma Nakai带叶柄的干燥根茎.

【植物形态】多年生草本,高可达1M。根茎粗大,连同叶柄基部密生褐棕色卵状披针形大鳞片。叶簇生,叶柄长10~25cm;二回羽裂,羽片20~30对,裂片紧密,矩圆形,圆头,几为全缘或先端有钝锯齿,两面及叶轴上有黄褐色鳞片。孢子囊群颁于叶片中部以上的羽片上,生于小脉中部以下,每裂片1~4对,囊群盖圆肾形,棕色。生于林下湿地。

【产地】主产于黑龙江、吉林、辽宁。

【采制】春、秋两季采挖,削去叶柄须根、除去泥土、晒干。

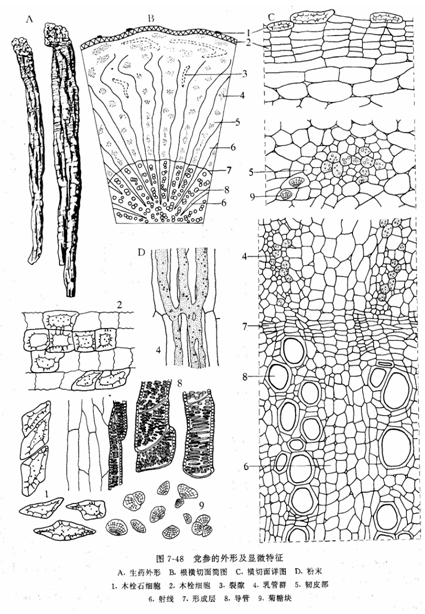

【性状】呈长倒卵形,稍弯曲,上端钝圆或截形,下端较尖,有的纵剖为二半,叶柄残基呈扁圆柱形,略弯曲。外表黄棕色至黑棕色。密被排列整齐的叶柄残基及鳞片,并有弯曲的须根。叶表面棕黑色,有纵棱线。硬而脆,根茎质地坚硬。切断面深绿色至棕色。折断面棕色。有黄白色长点状维管束5-13个,排列成环。气特异,味初淡而微涩,渐苦而辛。

以个大、质坚实、叶柄残基断面棕绿色者为佳。断面棕黑色者不能药用。

【显微特征】

根茎横切面:分体中柱5-13个。长圆形或椭圆形,略向外弯曲,排列呈环状,存在于基本组织中。分体中柱围以内皮层,凯氏点明显,本质部管胞多角形,大多为梯纹,周围为韧皮部。叶柄基部横切面:分体中柱5-7-13个,环状排列。每1分体中柱具周韧维管束,外围以内皮层,木质部由多角形的管胞组成。

粉末特征:细胞间隙腺毛单细胞,多破碎,完整者呈椭圆形、类圆形或长卵形,基部延长似柄状,有的含黄色或黄棕色分泌物。

【化学成分】主要是苯三酚衍生物:绵马酸类(filicic acid)、黄绵马酸类、白绵马素类。此外尚含粗蕨素、羊齿三萜、绵马三萜、鞣质、挥发油、树脂等。有认为间苯三酚类化合物为抗肿瘤和杀虫的有效成分。

【理化鉴别】

1.取粉末乙醚提取液,加对二甲氨基苯甲醛试液呈红棕色,放置后逐渐沉淀(检查间苯三酚衍生物)。

2.取叶柄基部或根茎横切面切片,滴加1%香草醛溶液及盐酸,镜检,间隙腺毛呈红色。

【功效】贯众为较常用中药。具有清热解毒、杀虫散瘀的功能。用于流感、虫积腹疼、崩漏等病症。贯众始载于《神农本草经》。历代本草均有记载,但古代所用贯众品种为多种蕨类植物。李时珍说:“此草叶似凤尾,其根一本而众枝贯之,故草名凤尾草,根名贯众”

大黄

Radix et Rhizoma Rhei

【来源】蓼科植物掌叶大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄R.tanguticum Maxim et Balf.、药用大黄R.officinale Bail.的干燥根和根茎。

【植物形态】

1.掌叶大黄又名葵叶大黄、北大黄、天水大黄。多年生草本,茎高达2m。基生叶宽卵形或近圆形,叶柄粗壮,叶片径达40cm以上,5-7掌状中裂,裂片窄三角形;茎生叶互生,较小,托叶鞘大,膜质,淡褐色。大型圆锥状花序顶生;花小,紫红色或带红紫色;花被片6,成2轮;雄蕊9。瘦果有3棱,沿棱生翅。花期6-7月,果期7-8月。

2.唐古特大黄又名鸡爪大黄。与掌叶大黄极相似,主要区别为:叶片深裂,每裂片常再羽状分裂。

3.药用大黄又名:南大黄。本种与上2种的主要不同点是:基生叶5浅裂,浅裂片呈宽三角形;花较大,白色。

【产地】主产于甘肃、青海与四川。

【采制】7年以上的植物,于9-10月地上部分枯黄时或4-5月未发芽前采挖,除去泥土,切去顶芽及细根,刮去外皮,横切成片或纵切成瓣状、马蹄状、卵圆形和圆柱形等。出口商品须除去外皮,有的还放在竹笼中撞光。

【性状】类圆柱形、马蹄形、腰鼓形或不规则形,或纵剖成半圆柱形块状。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色,较平滑,可见类白色网状纹理;未去外皮者,表面棕褐色,有横皱纹及纵沟。质坚实,有的中心稍松软,不易折断,断面淡红棕色或黄棕色,颗粒性。根茎横切面有髓,可见星点(异型维管束)排列成环或散在;根横切面无星点,木质部发达,具放射状纹理,形成层环明显。气清香,味苦、微涩,嚼之粘牙,有砂粒感,可使唾液染成黄色。

【显微特征】

横切面:

掌叶大黄根茎:木栓层与皮层大多以除去,偶有残留。韧皮射线3-4列细胞,内含棕色物。近形成层的韧皮部中有时可见大型粘液腔。形成层环明显。木质部导管径向稀疏排列,不木化。髓部宽广,散有多数异型维管束(星点),髓部周边星呈环状排列,形成星点环。星点由外木式维管束组成,形成层类圆形,射线呈芒状射出,弯曲或向一侧偏斜,内含棕色物,韧皮部可见粘液腔。

唐古特大黄根茎:韧皮射线2-3列细胞,弯曲,韧皮部的大部分为大型粘液腔所占有,近形成层的粘液腔环状排成2-4环。木质部无纤维。

药用大黄根茎:韧皮射线1-2列细胞,韧皮部无粘液腔,木质部无纤维。三种大黄的根:无星点,无髓。

粉末特征:

棕黄色。草酸钙簇晶众多,直径21-135mm,棱角大多短钝。网纹导管具缘纹孔导管大型非木化或微木化,螺纹导管细小。淀粉类球形

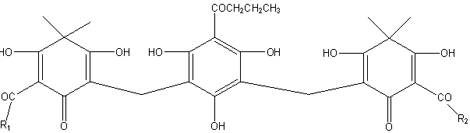

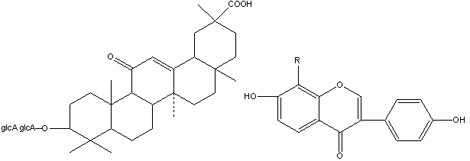

【化学成分】主要是大黄含有蒽类衍生物、茋类化合物、鞣质类、有机酸类、挥发油类等。大黄中具有致泻作用的主要成分是蒽醌苷及双蒽酮苷, 其泻下作用较其相应苷元作用为强。

蒽醌苷有:大黄酚-1-葡萄糖甙(Chrysophanol-1-monoglucoside)或大黄酚苷(Chrysophaein)、大黄素-6-葡萄糖苷(Emodin- -6-monoglucoside)、芦荟大黄素-8-葡萄糖甙(Aloe-emodin-8-monoglucoside)、大黄素甲醚葡萄糖苷(Physcion monoglucoside)、大黄酸-8-葡萄糖苷(Rhein-8-monoglucoside);掌叶大黄中还含有大黄素双葡萄糖甙(Emodin diglucosi- de)、芦荟大黄素双葡萄糖甙(Aloe-emodin diglucosi- de)、大黄酚双葡萄糖苷(Chrysophanol diglucoside)。双蒽酮甙有番泻苷A、B、C、D、E、F(Sennoside A、B、C、D、E、F)。大黄的致泻效力与其中的结合性大黄酸含量成正比,游离的蒽醌类成分无致泻作用。番泻苷的泻下作用较蒽醌苷为强,但含量则远较后者为少。

游离型蒽醌类主要有:大黄酚(Chrysophanol)、大黄素(Emodin)、大黄素甲醚(Physcion)、芦荟大黄素(Aloe-emodin)、大黄酸(Rhein)。

大黄又含有大黄鞣酸(Rheum tannic acids)及其相关物质,如没食子酸(Gallic acid)、儿茶精(Cate- chin)、大黄四聚素(Tetrarin).此类物质有止泻作用.

【理化鉴别】

1.药材断面、粉末或稀乙醇浸出液滴于滤纸上,在紫外光灯下观察显棕红色荧光,不得显亮蓝紫色荧光。

2、微量升华取本品粉末少量,进行微量升华,得黄色针状结晶,高温则得羽毛状结晶,继续加碱液,结晶溶解并显红色。

3、本品粉末10%硫酸和氯仿,回流提取,放冷,分取氯仿层,加氢氧化钠试液振摇,碱液层显红色。

【功效】大黄为常用中药。始载于《神农本草经》。具有泻热通便、凉血解毒、逐瘀通经的功能。用于实热便秘、积滞腹痛、泻痢不爽,湿热黄疸、血热吐衄、目赤、咽肿、肠痈腹痛、痈肿疔疮、瘀血经闭、跌打损伤等病症。释名:陶弘景:“大黄,其色也。将军之号,当取其骏快也。”

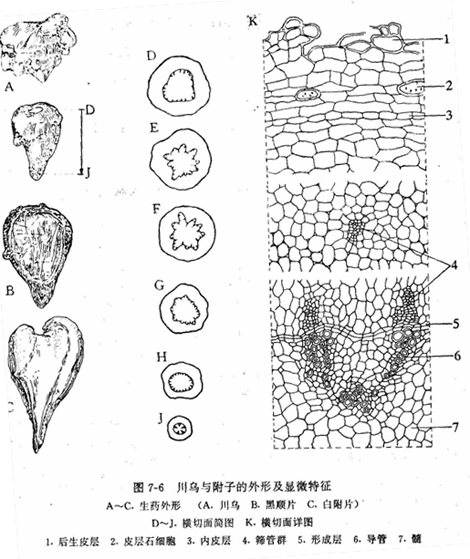

川乌与附子

Radix Aconiti et Radix Aconiti Lateralis Preparata

【来源】川乌为毛茛科植物乌头Aconitum carmichaeli Debx.的干燥母根(主根),别名川乌头、乌头;附子为乌头侧根的加工品。

【植物形态】多年生草本。茎直立,下部光滑无毛,上部散生少数贴伏柔毛。叶互生,具叶柄;叶片卵圆形,掌状3深裂,两侧裂片再2裂,边缘具粗齿或缺刻。总状花序顶生,花序轴与小花埂上密生柔毛;花蓝紫色,萼片5,上萼片高盔状,高2~2.6cm,侧萼片长1.5~2cm;花瓣2,有长爪,距长0.1~0.3cm;雄蕊多数;心皮3~5。蓇葖果3~5个。花期6~7月,果期7~8月。

【产地】主产于四川与陕西。

【采制】6月下旬至8月上旬采挖,取母根,除去子根、须根及泥土,晒干。将原药材拣净杂质,洗净灰屑,晒干,为“生川乌”。取净川乌,大小分开,用水或饱和的生石灰水浸泡至内无干心,取出,加水煮沸4-6h,取大个及实心者切开内无白心、口尝微有麻舌感时,取出,晾至六成干或闷润后切片,干燥,为“制川乌”。

【性状】药材呈不规则的圆锥形,稍弯曲,顶端常有残茎,中部多向一侧膨大,状如乌鸦之头;表面棕褐色,皱缩,有小瘤状侧根及摘离附子后的痕迹;质坚实,断面类白色或浅灰黄色,可见多角形的环纹(形成层);气微,味辛辣、麻舌。

附子性状

1 盐附子,圆锥形,表面黑褐色,附有盐霜,潮润性。

2 黑顺片,纵切片,类三角形,黑褐色,微透明,有光泽。

3 白附片,去皮横切片,类圆形,白色,半透明。

【显微特征】

横切面:

后生皮层为棕色木栓化细胞,皮层薄壁组织偶见石细胞,单个散在或数个成群。形成层类多角形,其内外偶有1至数个异型维管束。木质部导管多为数列呈径向或略呈V型排列。髓部明显,薄壁细胞中含淀粉粒。

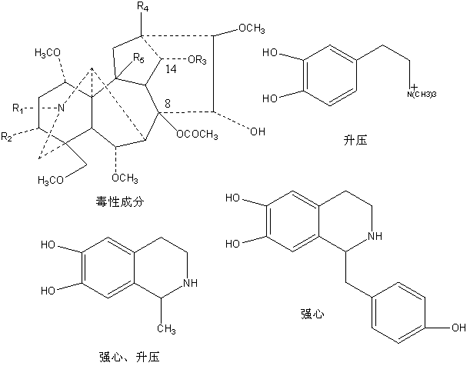

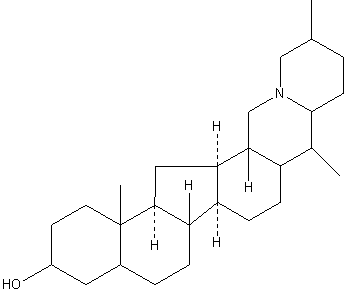

【化学成分】主要是:1、双酯型二萜类生物碱。主要毒性成分。2、水溶性生物碱。强心有效成分。

【理化鉴别】

1.取药材粉末,加亚铁氰化钾颗粒少许,再加1滴甲酸,即产生绿色。

2、乙醇提取物,加香草醛和硫酸,沸水浴加热,显红紫色。

3、薄层色谱:取粉末,加碳酸钠湿润均匀,加苯冷浸过夜,滤取苯液,并用盐酸提出苯中生物碱,于酸中加浓氨水使生物碱沉淀,用乙醚提取总碱,点样于碱性氧化铝G板,展开剂为乙醚:石油醚,显色剂用碘蒸气,斑点均显棕色。

4、上述滤液置小蒸发皿中,蒸干,残渣用醋酸溶液滴溶解,滤入小试管中,滴加碘化汞钾试液产生黄色沉淀。

【功效】1、川乌:祛风除湿,温经止痛。释名:陶弘景云:“形似乌鸟之头,故谓之乌头”。产于四川,因称川乌头,简称川乌。

2.附子:回阳救逆,补火助阳,散寒除湿。释名:附乌头而生,如子附母,故名。

黄连

Rhizoma Coptidis

【来源】毛茛科植物华黄连(Coptis chinensis Franch.)、三角叶黄连(C.deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao) 或云南黄连(C.teetoid C Y.Cheng) 的干燥根茎。

【植物形态】华黄连:多年生草本,根茎有分枝,形如鸡爪。叶基生,叶柄长5-12cm ;叶片坚纸质,卵状三角形,三全裂,中央裂片有细柄,卵状菱形,羽状深裂,边缘有锐锯齿,侧生裂片不等2深裂。花葶1~2条,聚伞花序顶生,花3~8。

三角叶黄连:根茎不分枝或少分枝,有长节间,叶片稍革质,中央裂片三角形。

云连:根茎单枝细小,裂片间距稀疏,匙形。

【产地】味连主产于四川东部、湖北西部产量大;雅连主产于四川峨嵋、洪雅、雷波;云连主产于云南西北部。

【采制】本品栽培4-6年后均可采收,但以第五年采挖为好。一般均在秋末初冬下雪前采收。

【性状】味连:多集聚成簇,常弯曲,形如“鸡爪”。表面灰黄色或黄褐色,粗糙,有不规则结节状隆起、须根及须根痕,有的节间表面平滑如茎杆,习称“过桥”;上部多残留褐色鳞叶,顶端常留有残余的茎或叶柄。质硬,断面不整齐,皮部橙红色或暗棕色,木部鲜黄色或橙黄色,呈放射状排列,髓部有时中空。气微,味极苦。

雅连:多为单枝,略呈圆柱形,微弯曲,形如“蚕状”,“过桥”较长;顶端有少数残茎;气微,味极苦。

云连:多为单枝,较细小,弯曲呈钩状,形如“蝎尾”。表面黄棕色,偶有“过桥”,且“过桥”短。质轻而脆,断面较平坦,黄棕色。其野生品根茎极细小,无过桥;气微,味极苦。

黄连片:为不规则薄片或碎块;切面皮部暗棕色,木部鲜黄色或橙黄色,呈放射状排列,髓部有时中空;周边暗黄色,粗糙,有细小须根,质坚硬。在紫外光灯下检视显金黄色荧光片,类圆形,白色,半透明。

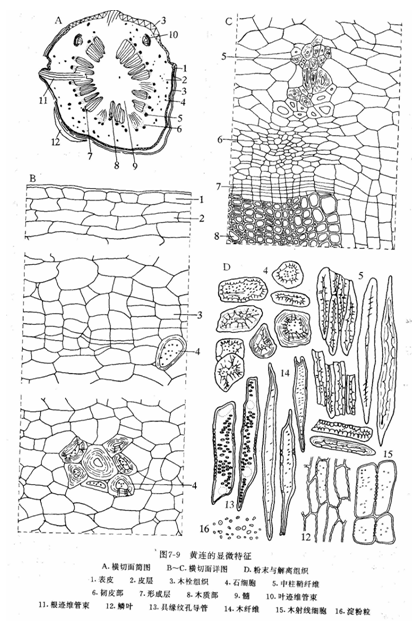

【显微特征】

横切面

味连:木栓层为数层细胞,其外有落皮层,常脱落。皮层较宽厚,可见根迹维管束和叶迹维管束;石细胞鲜黄色,单个或数个成群。维管束外韧型,环状排列,射线明显,韧皮部外侧有纤维束,约由10-20个纤维集成。木质部黄色均木化,木纤维发达;有髓,可见少数单个石细胞。

雅连:髓部有较多石细胞。

云连:皮层、中柱鞘及髓部均无石细胞。

粉末:

棕黄色,味极苦。石细胞鲜黄色,单个或成群,方形、类方形或长方形,孔沟和纹孔明显。纤维黄色,韧皮纤维纺锤形或梭形,壁厚,纹孔较稀;木纤维较细长,壁较薄,有的纹孔对呈人字形。淀粉粒小而多

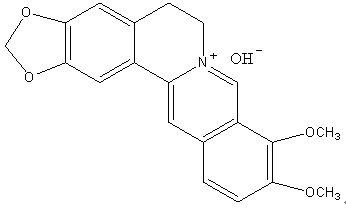

【化学成分】主要是生物碱,小檗碱

【理化鉴别】

1、荧光检查根茎折断面在紫外光灯下观察显金黄色荧光,木质部尤为显著。

2、化学定性

(1)取细粉,加甲醇,浸泡过夜,取上清液加没食子酸的乙醇溶液,在水浴上蒸干,趁热加硫酸数滴,即显深绿色(检查小檗碱)。

(2)取粉末或薄切片置载玻片上,加乙醇滴及硝酸,加盖玻片,放置片刻,镜检,有黄色针状或针簇状结晶析出。

【功效】

1.黄连为常用药。始载于《神农本草经》。具有清热燥湿、泻火解毒的功能。

2.用于心火亢盛、心烦不寐、热毒泻痢、头晕目赤、肠澼下血、疮疡肿毒等病症。

3.释名:李时珍:“其根连珠而色黄,故名。”

白芍

Radix Paeoniae Alba

【来源】毛茛科(芍药科)植物芍药(Paeonia lactiflora Pall.)的干燥根。

【植物形态】多年生草本,高50~80厘米。根肥大,通常圆柱形。茎直立。叶互生;具长柄;下部叶2回3出复叶,枝端为单叶,小叶片椭圆形至披针形,长8~12厘米,宽2~4厘米,先端渐尖或锐尖,基部楔形,全缘,叶缘具极细乳突。花甚大,单生于花茎枝顶端;萼片3,叶状;花瓣10片左右或更多,倒卵形,白色、粉红色或红色;雄蕊多数,花药黄色;心皮3~5枚,分离。蓇葖果3~5枚,卵形,先端钩状向外弯。花期5~7月。果期6~7月。

【产地】主产于浙江(杭白芍)、安徽(亳白芍。

【采制】夏、秋二季采挖生长3-4年植物的根,洗净,除去头尾及细根,置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮,晒干。

【性状】药材呈圆柱形,平直或略弯曲,两端平截;表面米白色或淡红棕色,全体光洁或有纵细纹及皱根痕,偶有残存的棕褐色外皮。质坚实,不易折断。断面颗粒状,类白色或微带棕红色,形成层环明显,射线放射状。气微,味微苦、酸。

白芍片:为圆形片,外表类白色或微带红色。切面形成层环明显,射线放射状,质细腻坚实;气微,味微苦、酸。

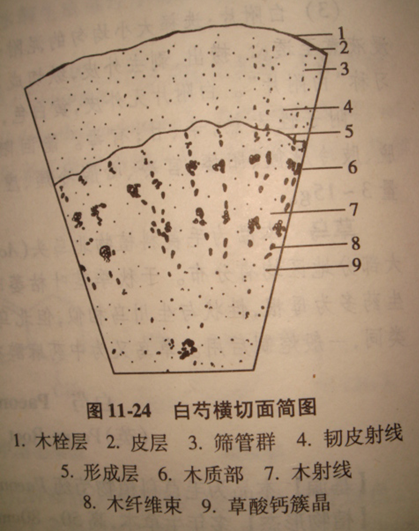

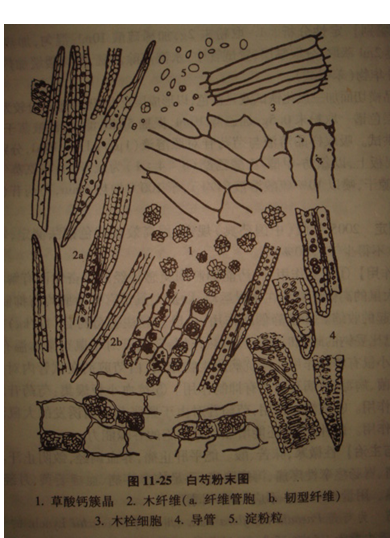

【显微特征】

横切面

木栓层6-10列木栓细胞,去皮者偶有残存。皮层窄,薄壁细胞有的可见大的纹孔。韧皮部筛管群于近形成层处较明显;有的韧皮薄壁细胞纹孔亦大。形成层呈微波状。木质部约占根半径的4/5,导管于形成层处成群或被木纤维间隔散在,有的与木纤维束径向排列,木射线较宽。

粉末:

类白色。含糊化淀粉粒的薄壁细胞无色草酸钙簇晶存在于薄壁细胞中,含晶细胞纵向相连,簇晶排列成行。纤维管饱长梭形,有的含细粒状草酸钙晶体。薄壁细胞壁略呈连珠状增厚。

【化学成分】主要是:芍药苷

【理化鉴别】

1.本品提取液加三氯化铁试液显蓝色(鞣质反应)

2.薄层层析:取本品粉末0.5g,加乙醇10ml,振摇5分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液.另取芍药苷对照品,加乙醇制成每lml含1mg溶液,作为对照品溶液.吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿一醋酸乙酪-甲醇一甲酸(40:5:10:0.2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,加热至斑点显色清晰.供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的蓝紫色斑点。

【功效】养血调经,平肝止痛,敛阴止汗。

葛根

Radix Puerariae

【来源】野葛根:又名柴葛。为豆科植物野葛Pueraria lobata (Willd.)Ohwi干燥根。甘葛藤:又名粉葛。为豆科植物甘葛藤P.thomsonii Benth的干燥根。

【产地】野葛根主产于湖南、河南、广东、浙江、四川;粉葛(甘葛藤根)主产于广西、广东。

【采制】9~10月或次年3月采挖。挖取块根,洗净泥土,削去粗皮,纵切成骨牌片或形方块,放于流水中漂浸3~6小时,然后用硫黄熏一天,取出晒干或炕干即成。

【性状】

野葛根:呈纵切的长方形厚片或小方块;外皮淡棕色,有纵皱纹,粗糙;切面黄白色,纹理不明显;质韧,纤维性强;气微,味微甜。

粉葛:呈圆柱形、类纺锤形或半圆柱形;有的为纵切或斜切的厚片,大小不一;表面黄白色或淡棕色,未去外皮的呈灰棕色;横切面可见由纤维形成的浅棕色同心性环纹,纵切面可见由纤维形成的数条纵纹;体重,质硬,富粉性。

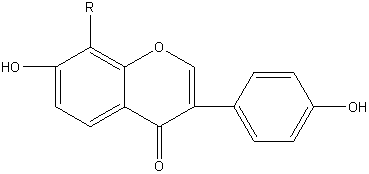

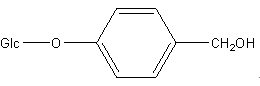

【化学成分】主要是:异黄酮类化合物,如葛根素等。

【理化鉴别】

1.荧光检查取粉末加入甲醇,在水浴上回流,趁热滤过。取滤液滴在滤纸上,三氯化铝乙醇溶液,干燥后,于紫外光灯下观察,显鲜黄绿色荧光(检查黄酮及其苷类)。

2.取1项中滤液,加入浓盐酸及镁粉少量,在沸水浴中加热),显橙色(检查黄酮)。

【功效】葛根为常用中药。始载于《神农本草经》。具有解表退热、生津止渴、透疹的功能。用于表证发热、无汗、口渴、头痛项强、麻疹不透等病症。

甘草

Radix Glycyrrhizae

【来源】豆科植物甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.)、胀果甘草(G. inflata Bat.)或光果甘草(G.glabra L.)的干燥根及根茎。

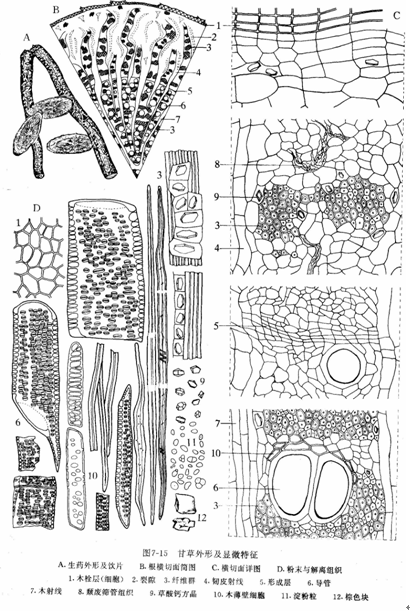

【植物形态】乌拉尔甘草多年生草本。茎直立,稍带木质,被白色短毛及腺麟或腺状毛。叶互生,奇数羽状复叶,托叶披针形,早落;小叶7~17枚,椭圆形卵状,两面被腺鳞及白毛,下面毛密。总状花序腋生,花密集;花萼钟状,花冠 淡紫红色,蝶形花。长圆形夹果,有时呈镰刀状或环状弯曲,密被棕色刺毛状腺毛。扁圆形种子。花期6~7月,果期7~9月。

【产地】甘草主产于内蒙,又称内蒙甘草,质量最佳;胀果甘草主产于新疆,又称新疆甘草;光果又称欧甘草。

【采制】春、秋二季采挖,除去须根及茎基,切成适当长度的段,晒干。亦有把外皮削除,切成长段晒干者,习称“粉甘草”;扎成把者称“把甘草”。

【性状】内蒙甘草:根呈圆柱形;红棕色、棕色或灰棕色,具显著的沟纹、皱纹及稀疏的细根痕,两端切成平齐;质坚实而重,断面纤维性,黄白色,有粉性,有一明显的环纹和菊花心,常形成裂隙;微具特异的香气,味甜而特殊。

新疆甘草:根木质粗壮,有的有分枝,外皮粗糙,多呈灰棕色或灰褐色;质坚硬,木质纤维多,粉性小;根茎芽多而粗大。

欧甘草根:外皮不粗糙,多呈灰棕色,皮孔细而不明显;断面韧皮部射线平直,裂隙较少。

【显微特征】

横切面

木栓层为数层棕色木栓细胞;栓内层较窄。韧皮射线宽广,多弯曲,有裂隙;韧皮纤维成束,非木化或微木化,其周围薄壁细胞常含草酸钙方晶,形成晶鞘纤维。束内形成层明显。木质部射线宽3-5列细胞。木纤维成束,其周围薄壁细胞也含草酸钙方晶。薄壁细胞中含淀粉粒。

粉末:

粉末淡黄棕色。纤维成束,壁稍厚,微木化,周围薄壁细胞中含草酸钙方晶,形成晶鞘纤维。具缘纹孔导管较大,微现黄色,具缘纹孔较密,对列或互列。木栓细胞红棕色,多角形,微木化,淀粉粒众多。

【化学成分】

主要是:1、皂苷类化合物,如甘草甜素;2、黄酮类化合物,如甘草甙

【理化鉴别】

1.化学定性 取粉末少量置白瓷板上,加硫酸溶液数滴,显黄色,渐变橙黄色。(甘草甜素反应)

2.薄层层析取本品粉末1g,加乙醚40ml加热回流1小时,过滤,药渣加甲醇30ml加热回流1小时,过滤,滤液蒸干,残渣加水40ml使溶解,用水饱和的正丁醇提取3次,合并提取液,用水洗涤3次后,蒸干,残渣加甲醇2ml溶解。甘草酸加甲醇制成每1ml含2mg的溶液。硅胶G薄层板,点样上述溶液,以酯酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水为展开剂展开,以硫酸乙醇液喷雾,105℃加热,在紫外灯(365nm)下检视,供试品溶液色谱在与对照品溶液色谱的相应位置上,显相同颜色的斑点。

【功效】甘草为常用中药。始载于《神农本草经》。具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功能。用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹疼痛、四肢挛急疼痛、痈肿疮疡等病症,并缓解诸药毒性和烈性。

释名:甘草味甘甜,故以甘、美、蜜名之。

黄芪

Radix Astragali

【来源】豆科植物蒙古黄芪(Astragalus membranaceus(Fisch.)Bge.var.mongholicus (Bge.) Hsiao)或膜荚黄芪(A.membranaceus(Fisch.)Bge.)的干燥根。

【植物形态】蒙古黄芪 多年生草本。茎直立,上部有分枝。奇数羽状复叶互生,小叶12~18对;小叶片小,广椭圆形或椭圆形,下面被柔毛;托叶披针形。总状花序腋生;花萼钟状,密被短柔毛,具5萼齿;花冠黄色,旗瓣长圆状倒卵形,翼瓣及龙骨瓣均有长爪;雄蕊10,二体(9+1);子房有长柄。荚果膜质,半卵圆形,无毛。花期6~7月,果期7~9月。生于向阳草地及山坡。

膜荚黄芪多年生草本。奇数羽状复叶互生;小叶6~13对,小叶片椭圆形或长卵圆形,先端钝尖,截形或具短尖头,全缘,下面被白色长柔毛;托叶披针形或三角形。总状花序腋生,小花梗被黑色硬毛;花萼钟形,萼齿5;花冠蝶形,淡黄色;雄蕊10,2体(9+1);子房被疏柔毛。荚果膜质膨胀.半卵圆形,先端尖刺状,被黑色短毛,种子5~6枚,肾形,黑色。花期5~6月,果期7~8月。

区别:蒙古黄芪形态极似上种,主要区别为小叶较多,12~18对,较小,小叶片通常为椭圆形。子房及荚果均光滑无毛。

【产地】主产于山西(西黄芪、绵芪,黑龙江、内蒙古(北黄芪),以蒙古黄芪为佳。

【性状】根呈圆柱形,有的有分枝,表面淡棕黄色至棕褐色有纵皱纹及横长皮孔。质硬而韧,折断面纤维状,有粉性,皮部黄白色,木部淡黄色,有放射状纹理及裂隙,老根中心偶有枯心状。气微、味微甜,嚼之有豆腥气。

【显微特征】

横切面:木栓层为数列木栓细胞;栓内层厚角细胞,切向延长。韧皮射线外侧常弯曲,有裂隙,韧皮部外侧可见单个或成群的石细胞及管状木栓组织,韧皮纤维成束,常断续排列成环。形成层成环。木质部导管单个或相聚,木纤维成束,木薄壁细胞有的壁稍厚,有多数单纹孔。薄壁细胞中含淀粉粒。

粉末:粉末黄白色。纤维细长,弯曲,多碎断壁极厚,非木化,胞腔线形,孔沟不明显,纤维处常纵裂成帚状。具缘纹孔导管,具缘纹孔排列紧密,有时3-10纹孔口连接成线状,亦可见较细的网纹导管。淀粉粒较多,单粒类圆形、椭圆形或类肾形,复粒由2-4个分粒组成。木栓细胞表面观类多角形或类方形垂周壁较薄,有时细波状弯曲。石细胞较少,类三角形或类方形,壁较薄可见层纹,胞腔大,孔沟稀少。

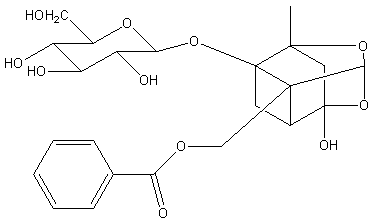

【化学成分】黄芪含黄酮、皂甙类成分.皂甙类成分有黄芪皂甙Ⅰ~Ⅷ及大豆皂甙Ⅰ;黄芪甲甙(即黄芪皂甙IV)与黄芪乙甙.黄酮类成分如芒柄花黄素、3'-羟基芒柄花黄素(毛蕊异黄酮)及其葡萄糖甙、2',3'-二羟基-7,4'-二甲氧基异黄酮、7,2'-二羟基-3',4'-二甲氧基异黄烷及其葡萄糖甙、7,3'-二羟基- 4',5'- 二甲氧基异黄烷、3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀烷及其葡萄糖甙等.其中有些成分具较强的抗氧化活性.

【理化鉴别】

1.取粉末0.5g,加水5ml,浸渍过夜,滤过,取滤液1ml,加0.2 %茚三酮溶液2滴,沸水浴中加热5分钟,显紫红色(氨基酸、多肽)。

2.取粉末1g,加甲醇5ml,浸渍过夜,滤过,取滤液1ml蒸干,用少量冰醋酸溶解残渣,加醋酸酐-浓硫酸试剂(19:1)0.5ml,溶液由黄色转变为红色~青色~污绿色(甾醇类).

3.薄层色谱取本品粉末3g,加甲醇20ml,置水浴上回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣用水饱和的正丁醇提取2次,合并正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇溶解使成0.5ml,作为供试品溶液.取黄芪甲甙对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液。硅胶G薄层板上,上述两种溶液分别点样,以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水展开。喷以硫酸乙醇溶液,105℃加热数分钟,至斑点显色清晰,置紫外灯下(365nm)检视,供试品溶液色谱在与对照品溶液色谱的相应位置上显相同色斑。

【功效】补气生阳,益卫固表,利水消肿,托疮生肌。《神农本草经》列为上品。明《本草纲目》载“耆长也,黄芪色黄,为补者之长故名…”。《本草汇言》载“黄芪,补肺健脾,卫实敛汗,驱风运毒之药也…”。《本草逢原》载“黄芪能补五脏诸虚,治脉弦自汗,泻阴火,去肺热,无汗则发,有汗则止。”

板蓝根

Radix Isatidis

【来源】十字花科植物菘蓝(Isatis indigotica Fort.)的干燥根。

【植物形态】菘蓝:二年生草本。茎直立,高40~90厘米。叶互生;基生叶较大,具柄,叶片长圆状椭圆形;茎生叶长圆形至长圆状倒披针形,在下部的叶较大,渐上渐小,长3.5~11厘米,宽0.5~3厘米,先端钝尖,基部箭形,半抱茎,全缘或有不明显的细锯齿。复总状花序生于枝端,花小,直径3~4毫米,无苞,花梗细长;花萼4,绿色;花瓣4,黄色,倒卵形;雄蕊6,4强;雌蕊1,长圆形。长角果长圆形,扁平翅状,具中肋。种子1枚。花期5月。果期6月。

【采制】一般在11月初将根挖出,除净叶(即大青叶)和泥土,用手搓直,晒至七、八成干时,捆成小把,再晒干。

【性状】呈圆柱形,稍扭曲;表面淡灰色或淡棕黄色,有纵皱纹及横生皮孔,并有支根痕;根头部可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄残基和密集的疣状突起;体实,质略软;断面皮部黄白色,木部黄色;气微,味先微甜后苦、涩。

【显微特征】

横切面:木栓层为数列细胞。皮层狭。韧皮部宽广,射线明显。形成层成环。木质部导管黄色,类圆形,直径约至80mm;有木纤维束。薄壁细胞含淀粉粒。

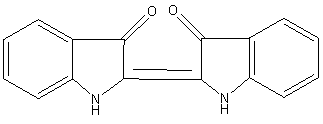

【化学成分】主要是:靛蓝、靛玉红等

【理化鉴别】

1.取本晶水煎液,置紫外光灯(365nm)下观察,显蓝色荧光。

2.取本品粉末0.5g,加稀乙醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加稀乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液.另取精氨酸对照品,加稀乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液.吸取上述两种溶液各1~2μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上(自然干燥),以正丁醇一冰醋酸一水(19:5:5)为展开剂,展开,取出,热风吹干,喷以茚三酮试液,在105℃加热至斑点显色清晰.供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【功效】板蓝根为常用中药。始载于《神农本草经》。原名蓝。具有清热解毒、凉血利咽的功能。用于温病发热、发斑、咽喉肿痛、风热感冒、流行性乙型脑炎等病症。

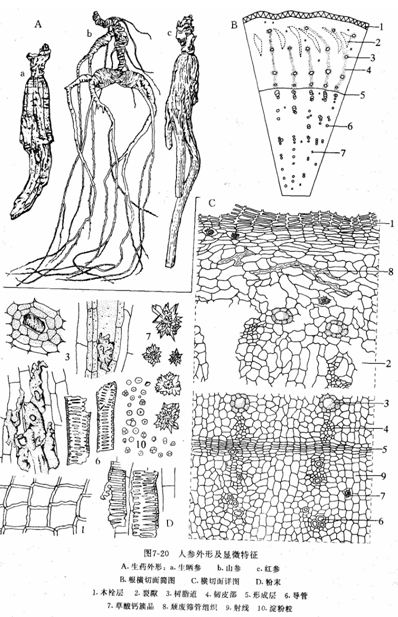

人参

Radix Ginseng

【来源】五加科植物人参(Panax gingseng C.A.Mey)的干燥根。

【植物形态】多年生草本,主根肥大,单一或2歧,根茎短,每年增生一节。节单一。掌状复叶,轮生茎顶,叶柄长;一年生者,一枚三出复叶(三花);二年生者,一枚五出复叶(巴掌);三年生者,二枚五出复叶(二甲子);四年生者,三枚五出复叶,开始抽生花序(灯台);以后每年增1枚复叶,最多可至6枚复叶(六批叶)。小叶3~5,基部一对较小,中部的1片最大,卵形或椭圆形,边缘有细尖锯齿,上面沿中脉疏被刚毛。单伞形花序顶生,花小,淡黄绿色,5数;浆果状核果,成熟时鲜红色(亮红顶);种子2枚。

【产地】主产于吉林。

【采制】栽培品种为园参,野生品种为山参。将小山参移栽于适合山参生长的山林中,经10余年后采挖,称“移山参”。新鲜人参称“水子”或“水参”。

园参加工主要有:红参蒸后,烘至半干,除去不定根及一部分支根,再烘至全干。其中芦长、体长(大于8.3CM)、支根长者,称“边条红参”,其它称普通“红参”,支根和须根称“红参须”。糖参(白人参),用沸水浸煮3~7分钟,再用铝制的细针沿参体平行(顺针)与垂直(排针)方向扎小孔,然后浸人浓糖水中2-3次,每次10-12小时,取出,晒干。其中形体较好带须根者称白人参,形体较差去须根者称糖参。糖参已少用。生晒参沸水中微烫后晒干。不去支根的叫“全须生晒参”,剪下的须根洗至洁白、晒干,称“白参须”。较粗大的支根称“皮尾参”,选取较粗大主根,且撞去外皮,则称“白干参”。活性人参鲜参经真空冷冻干燥方法加工而成。

山参通常加工成全须生晒参。

【性状】

鉴别时注意要点:根茎(芦头)、不定根(艼)、主根(体)、支根(腿)、须根(须)、表面等部位。

生晒山参:主根与根茎等长或较短,呈人字形、菱形或圆柱形;表面灰黄色,具纵纹,上端有紧密而深陷的环状横纹;多具2条主要支根,形似人体;根茎细长,上部扭曲,茎痕密生,下部常无芦碗而光滑,不定根较粗;须根稀疏,柔韧不易折断,有明显的疣状突起;气香浓厚,味甜微苦,口嚼之有清香感。

山参芦头:长而弯曲,习称“雁脖芦”。顶端为第一段,是新脱落的茎痕,形如马牙,习称“马牙芦”。近10年间脱落的茎基为第二段,芦左右交错重叠而生,芦碗紧密,习称“堆花芦”;远年茎基脱落而成的部分为第三段,不再显芦碗,而呈圆柱形,习称“圆芦”或“灯草心”。芦头细长如线,至上端变粗呈“堆花芦”形状,习称“线芦”。

山参艼:分为枣核艼、蒜瓣艼、顺体艼。枣核艼,体短粗,两端尖细,有的形如大枣之核,山参艼的形态多为此种。蒜瓣艼,体似蒜瓣形,一头钝圆,另一头尖。顺体艼,体上部稍粗,向下渐细而长。

山参体:有横灵体、顺笨体。横灵体:习称“武形”,体粗短,多呈短横体或菱角形;状似疙瘩,亦称“疙瘩灵体”或“疙瘩体”。顺笨体:也叫顺体或笨体,习称“文形”。顺笨体多呈纺锤形或圆柱形。

山参的纹和皮纹:紧密的环形纹,纹深而细,皱纹略显得向上兜皱,纹紧密,沟色较深,习称“螺旋纹”、“黑兜纹”或“铁线纹”。环纹延伸到参体的中部或下部,这种纹叫“一纹到底”。皮:呈淡黄白色,结实光润,皮质老,细而不粗糙,习称“皮细如绵”或“细结皮”,光泽显著。

山参的腿和须腿:一般为1-2条,最多3条。腿短,上粗下细,分裆处多呈八字形,两腿斜叉而不并拢。须:疏生而不散乱,犹如阳春烟柳,清疏而长,柔韧,又有“皮条须”之称。须的表面生长着疣状突起(珍珠疙瘩),呈长圆形、方圆形不等,习称“珍珠须”或“珍珠尾”。

园参:主根身长,上部有断续的粗横纹。根茎上部一面或二面生有芦碗,上生1至数条不定根。支根2-6条,末端多分枝;须根形似扫帚,短而脆,易折断,珍珠点小而少。

生晒园参:主根呈纺锤形或圆柱形,表面灰黄色,上部或全体有疏浅断续横纹及明显的纵皱,下部有侧根2-3条,并着生多数细长的须根,须根上偶有不明显的细小疣状突起;根茎多拘挛而弯曲,具不定根(艼)和稀疏的凹窝状茎痕(芦碗);质较硬,断面淡黄白色,显粉性,有1个明显的棕黄色环纹,皮部有黄棕色的点及放射状裂隙;气特异,味微苦、甜。

红参:表面半透明,红棕色,偶有不透明的暗褐色斑块,习称“黄马褂”;具纵沟、皱纹及细根痕,上部可见环纹,下部有2-3条扭曲交叉的侧根,根茎上有茎痕及1-2条完整或折断的不定根;质硬而脆,断面平坦,角质样,有光泽,显菊花心;味甜微苦。

【显微特征】

横切面:木栓层为数列细胞,内侧有数列栓内层细胞。韧皮部中有树脂道散布,内含黄色分泌物,近形成层处有较多树脂道环列。初生韧皮部常有裂隙。韧皮射线宽3~5列细胞。形成层成环。木质部导管多成单列,径向稀疏排列;木射线宽广,中央可见初生木质部导管。栓内层、木薄壁细胞及木射线中含有草酸钙簇晶。

粉末:淡黄色(生晒参)或红棕色(红参)。树脂道碎片呈管状,内含黄色滴状或块状分泌物。草酸钙簇晶,直径20μm~68μm,棱角锐尖。淀粉粒众多,单粒类球形,复粒由2~6个分粒组成。(红参中淀粉粒已糊化)导管多网纹或梯纹,稀有螺纹,直径17μm~50μm。根茎中导管旁偶有木纤维。木栓细胞类方形或多角形,壁薄,呈波状弯曲。

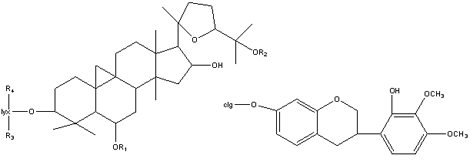

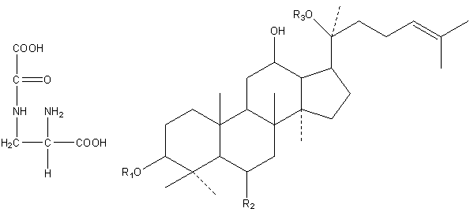

【化学成分】主含人参皂苷,有20(S)-原人参二醇类(A型,达玛烷型)、20(S)-原人参三醇类(B型,达玛烷型)、齐墩果酸型(C型)。红参含特有的成分20(S)-人参皂甙-Rg3,20(R)-人参皂苷Rg2,20(R)-人参苷Rh1,人参皂苷Rh2。

人参总皂苷含量:生晒参:2%-3.5%红参:3.8%-4.9%糖参:1.13%支根:6.5%-12%生晒参须:9.3%-12.3%红参须:8.3%-11.7%《中华人民共和国药典》规定(摘):人参含人参皂苷Rg1和Re的总量不得少于0.25%;红参含人参皂苷Rg1和Re的总量不得少于0.20%。

【理化鉴别】

1、取粉末少许,放于白瓷板上,然后滴加浓硫酸,呈棕褐色。

2、取粉末,加乙醇,振摇,滤过。取滤液少量,置蒸发皿中蒸干,滴加三氯化锑的氯仿饱和溶液,再蒸干,呈紫色(检查苷类)。

3、薄层色谱 取粉末,加甲醇,放置过夜,加热回流,放冷,滤过。取滤液,蒸干,溶于水中,用乙醚提取,弃去醚液,水层再用饱和的正丁醇提取,提取液水洗,减压浓缩至干,残渣用甲醇 溶解,点于硅胶薄层板上,以正丁醇-醋酸乙酯-水为展开剂,用10%硫酸喷雾后,于105℃加热10分钟,斑点显不同程度的紫色,置紫外光灯(365nm)下检视,斑点分别显黄、紫、橙色(检查总皂苷)。

【药理作用】

1.有适应原样作用:能增强机体对各种有害因素的非特异性抵抗力;

2.对中枢神经系统的调整作用;人参能调节中枢神经系统的兴奋过程与抑制过程的平衡,对学习、记忆有易化作用;

3.对心血管系统的作用:人参对多种动物心脏均有先兴奋后抑制,小剂量兴奋,大剂量抑制的作用。人参及人参皂苷能显著提高动物的耐缺氧能力,红参的作用怄气活性参和生晒参强;

4.对血液系统的作用:人参和人参皂苷对骨髓的造血功能有保护的刺激作用,并有抑制血小板聚集、降血脂和抗动脉粥样硬化的作用。人参和人参总皂苷无溶血作用,其中A型皂苷抗溶血作用,B型和C型则有溶血作用;

5.对内分泌系统的作用:能提高血浆中皮质酮水平,并有促进性腺激素样作用;

6.对物质代谢的影响:有促进RNA和蛋白质合成作用;对不正常的血糖水平有调节作用;

7.其它:有免疫增强和调节作用,抗衰老、抗肿瘤与保护肝脏等作用。

【功效】人参为珍贵药材之一。始载于《神农本草经》,列为上品。具有大补元气、固脱生津、安神益智的功能。为驰名国内外的滋补珍品。

【附注】

1.人参叶、花、茎、种子等中均含有多种人参皂苷;它们的许多药理作用也与人参相似。

2.西洋参,又称“花旗参”,“洋参”,为五加科植物西洋参Panax quinguefolium L.的干燥根。生产于美国北部及加拿大,我国有引种。生药常为除去芦头、支根的主根,呈圆柱形或长纺锤形,表面有横长皮孔和环纹,质坚体硬,断面平坦,约显角质和粉性,折断面浅黄白色,近形成层环色较深,散有多数红棕色树脂道。显微特征与人参相似,含皂苷6.4%-7.3%。本品性凉,味甘,微苦。能补肺阴、清火、养胃生津。有镇静、抗惊厥、抗缺氧、抗应激、免疫增强作用以及增加心肌血流量、降低冠脉阻力、减少心肌耗氧量、抗心律失常等药理作用。

人参与西洋参的区别

西洋参:表面有横长皮孔和环纹;质坚体硬,断面平坦,约显角质和粉性;形成层环色深,可见深色点;气微、特异;甘苦味浓,含口中能生津。

人参:皮孔小。体轻,质较泡;断面皮部裂隙多,树脂道点色浅。气微,甘苦味淡。人参皂苷含量较低。TLC多一Rf斑点,少一F11斑点。

当归

Radix Angelicae Sinensis

【来源】伞形科植物当归(Angelica sinensis (Oliv.) Diels)的干燥根。

【植物形态】多年生草本。全株具有特异香气。茎直立,带紫色,有明显的纵棱。叶互生,2~3回奇数羽状 复叶;小叶三对,卵形或菱形,1-2回分裂,边缘具齿,叶脉及边缘有白色细毛;叶柄有大叶鞘,紫褐色。复伞形花序;伞幅9~13;小总苞片2~4;花梗12~36,密生细柔毛;花白色。双悬果椭圆形,分果棱5条,侧棱有翅。花果期7~9月。

【产地】主产于甘肃岷山山脉的 岷县(秦归)、云南(云归)、四川(川归)。

【采制】多在霜降后采收。挖取根部,除净泥沙,放置2-3 天,再按大小扎成小把,放于棚架上用微火熏烘,每日翻动1次,使其均匀干燥。翌年春分取下,再分别成装。

【性状】略呈圆柱形,下部有支根5-5条或更多;表面黄棕色至棕褐色,具纵皱纹及横长皮孔;根头具环纹,上端圆钝,有紫色或黄绿色的茎及叶鞘残基;主根表面凹凸不平,支根上粗下细,多扭曲,有少数须根痕;质柔韧,断面黄白色或淡黄棕色,具放射状纹理,习称“菊花心”;皮部厚,有裂隙及多数棕色油点,习称“朱砂点”;木部色较淡,形成层环黄棕色;有浓郁的香气,味甘、辛、微苦。

当归片呈黄白色,为微翘之薄片,中层有浅棕色环纹,有油点,质柔韧,味甘微苦,香气浓厚。

【显微特征】

横切面:侧根。木栓层由数层木栓细胞组成,栓内层窄,有少数分泌腔。韧皮部宽广,多裂隙,韧皮射线弯曲;有多数分泌腔(主要为油室)散在,外侧较大,内侧渐小,成类圆形,有6-9个细胞组成。形成层成环。木质部射线宽达10多列细胞。

粉末:纺锤形韧皮薄壁细胞,壁较一般薄壁细胞略厚,非木化,表面(切向壁)有极微细、斜向交错的纹理;有时可见1至数个菲薄而略弯曲的横隔。油室及油管碎片时可察见。导管主为梯纹及网纹,木栓细胞淡黄色。

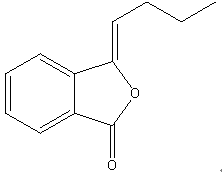

【化学成分】主要是挥发油和水溶性有机酸。当归挥发油主含藁本内酯(ligustilide),占45%,其次为正丁烯酜内酯,具特殊香气。阿魏酸(ferulic acid)、丁二酸(succinic acid)、菸酸(nicotinic acid)等。

【理化鉴别】

1.横切面加碘试液,皮部逐渐显出星星点点的蓝色。

2.薄层色谱 取药材细粉,提取挥发油,吸取一定量,用乙酸乙酯稀释,点样于硅胶薄层板上。以乙酸乙酯酯/石油醚展开,用异羟肟酸铁试剂喷雾,结果:有与正丁烯酜内酯相对应的紫色斑点。紫外光灯下观察,可见与正丁烯酜内酯相对应的亮蓝色斑点。

【功效】当归为常用中药。始载于《神农本草经》。具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功能。用于补血、月经不调、经闭、通经、崩漏、产后腹痛、血虚便秘、跌仆损伤、痈疽疮疡等病症。为我国地道药材,享誉国内外。

三七

Radix Notoginseng

【来源】五加科植物三七Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen的干燥根。

【植物形态】多年生草本,高达60cm。根茎短,茎直立,光滑无毛。掌状复叶,具长柄,3~6片轮生于茎顶;小叶3~7,膜质,椭圆形或长圆状倒卵形,边缘有细锯齿,齿端有小刚毛。伞形花序顶生,花序梗从茎顶中央抽出,长20~30cm。花小,黄绿色;花萼5裂;花瓣、雄蕊皆为5。核果浆果状,近肾形,熟时红色。种子1~3,扁球形。花期6~8月,果期8~10月。

【产地】主产于云南东部(滇七),广西西部右江的田东、田阳(田七)。

【采制】12月至翌年元月、7-8月为采收期。一般多在花前挖采或在花前摘掉花蕾,不使开花,侧根充实饱满,品质较佳。挖取5-7年的根,除净泥土,将芦头、侧根及细根剪下,分别晒干。主根晒至半干,反复搓揉,晒至全干为“毛货”,再将“毛货”置麻袋内加蜡往返撞击,使皮棕黑色光亮,即为成品。剪下的芦头称“剪口”,较粗的侧根称“筋条”,细根为“绒根”

【性状】呈类圆锥形或圆柱形;表面灰褐色或灰黄色,有断续的纵皱纹及支根痕;顶端有茎痕,周围有瘤状突起;体重,质坚实,断面灰绿色、黄绿色或灰白色,木部可见细微放射状纹理;气微,味苦回甜。

剪口三七:不规则皱缩块状或条状,表面有数个明显的茎痕及环纹。断面中心灰白色,边缘灰色。

【显微特征】

横切面:木栓层为数层细胞。韧皮部散布树脂道。形成层环常略弯曲。木射线宽广,木质部导管近形成层处稍多,径向排列。薄壁细胞含淀粉粒,有少数草酸钙簇晶。

粉末:灰黄色。淀粉粒甚多,单粒圆形、半圆形或圆多角形,脐点点状、短缝状,粒大者层纹明显;复粒由2-10余分粒组成。树脂道碎片易见,含黄色分泌物。网纹、梯纹及螺纹导管;草酸钙簇晶少见,棱角较钝。

【化学成分】含皂甙,主要为人参皂甙Rb1、Rg1 、Rg2和少量人参皂甙Ra、Rb2、Rb和Re。此外黄酮苷、三七素。

【理化鉴别】取本品粉末,加甲醇温浸或冷浸振摇,滤过。取滤液蒸干,加醋酐与硫酸,显黄色、渐变为红色、紫色、青色、污绿色(甾类反应);另取滤液数滴点于滤纸上,晾干后置紫外光灯(365nm)下观察,显淡蓝色荧光,滴加硼酸饱和的丙酮溶液与枸椽酸溶液,干后置紫外光灯下观察,有强烈的黄绿色荧光(黄酮类反应)

【功效】三七为著名珍贵药材之一。始载于《本草纲目》,又名山漆、田山七、金不换。具有止血散瘀、消肿定痛的功效。用于吐血、咳血,胸腹刺痛、崩漏,跌扑肿痛,外伤出血等症。

柴胡

Radix Bupleuri

【来源】北柴胡(硬柴胡):伞形科植物华柴胡(Bupleurum chinensis DC.)的干燥根。南柴胡(软柴胡):狭叶柴胡(B.scorzonerifolium Willd.)干燥根。

【植物形态】华柴胡:多年生草本,一般高40~70厘米。茎丛生或单生,上部多次分枝,略呈“之”字形弯曲。基生叶倒披针形或窄线状披针形,早枯,中部叶倒披针形或长圆状披针形,具有7~9条明显突起的纵脉,下面具粉霜。复伞形花序多数,伞幅3~8,总苞片无或2~3,披针形;小总苞片通常5,花梗4-10;花鲜黄色。双悬果长圆状椭圆形,棱狭翅状。花期7~9月,果期9~10月。

狭叶柴胡:叶线形或线状披针形,双悬果果棱粗而钝。

【产地】北柴胡药材主产于东北、华北等;南柴胡药材 主产于东北、华北、内蒙古及华东。

【采制】春秋两季采收。挖取根部,除去茎叶及泥土;竹叶柴胡采根或全草,干燥即得。

【性状】北柴胡:呈圆柱形或长圆锥形;根头膨大,顶端残留3-15个茎基,下部分枝;表面黑褐色或浅棕色,具纵皱纹、支根痕及皮孔;质硬而韧,不易折断,断面显片状纤维性,皮部浅棕色,木部黄白色;气微香,味微苦。

南柴胡:较细,圆锥形,顶端有多数细毛须状枯叶纤维,下部多不分枝或少分枝;表面红棕色或黑棕色,靠近根头处多具紧密环纹;质稍软,易折断,断面略平坦;具败油气。

【显微特征】

横切面:北柴胡 木栓层为7~8层细胞。皮层窄,有油室7~11个,类圆形,略扁,周围分泌细胞6~8个。韧皮部油室较小。形成层环状。木质部占大部分,大型导管切向排列,木纤维与木薄壁细胞聚集成群,排列成环。

南柴胡 木栓层约6~10层细胞。皮层油室大,直径达102mm。木质部导管小径向排列,老根木纤维与木薄壁细胞聚集成群,有时排列成环

粉末:灰棕色。纤维成束或散在,长梭形,末端渐尖,壁厚木化,有的初生壁碎裂成短须状,纹孔隐约可见。油管多碎断,管道中含黄棕色条状分泌物,周围薄壁细胞大多皱缩。木栓细胞黄棕色,多数层重叠,表面观呈类多角形。

【化学成分】主要含柴胡皂苷(saikosapoins a、b、c、d 四种),挥发油(柴胡醇、丁香酚等。

【理化鉴别】

1.化学定性取粉末放于试管中,加蒸馏水,冷浸,滤过,取滤液强力振摇,有持久性泡沫产生(检查皂苷)。

2.取药材用水润软,滴加乙醇和浓硫酸等量混合液,封片后置显微镜下观察,初呈黄绿色至绿色,5~10分钟后由蓝绿色变为蓝色,持续1小时以上,然后变为浊蓝色而消失,北柴胡的显色部位是在木栓层以内达到次生韧皮部之间(检查柴胡皂苷)。

3.薄层色谱甲醇提取液与对照品柴胡皂苷a、b、c 分别点样于硅胶 薄层板上,用氯仿-甲醇-水展开,以10%磷钼酸乙醇溶液显色,相应斑点显蓝色。

【功效】柴胡为常用中药。始载于《神农本草经》。具有疏散退热、疏肝、升阳的功能。用于感冒发热、寒热往来、胸胁胀痛、月经不调、子宫脱垂、脱肛等病症。

川芎

Rhizoma Chuanxiong

【来源】伞形科植物川芎(Ligusticum chuanxiong Hort.) 的干燥根茎。

【植物形态】多年生草本,高40-70cm。全株有浓烈香气。根茎呈不规则的结节状拳形团埠,下端有多数须根。茎直立,丛生,表面有纵沟。茎膨大成盘状(俗称苓子。叶互生,2至3回羽状复叶,叶柄基部扩大成鞘;小叶3~5对,卵状三角形,不整齐羽状全裂或深裂。裂片细小,末端裂片先端尖,仅脉上有稀疏的短柔毛。复伞形花序顶生,总苞片3~6;伞辐7~20;小总苞片线形,略带紫色,花梗10~24,被柔毛;花白色 ,双悬果卵形。花期7~8月,幼果期8~9月。

【产地】主产于四川灌县、崇庆县,平原栽培者为“坝川芎”,山地栽培者为“山川芎”。

【采制】栽培后第二年6~7月采挖。挖取全株,除去茎苗及泥土,晾干或炕干后撞去须根。忌日晒。

【性状】呈不规则结节状拳形团块;表面黄褐色,粗糙皱缩,有多数平行隆起的轮节,其顶端有凹陷的类圆形茎痕,下侧及轮节上有多数小瘤状根痕;质坚实,不易折断;断面黄白色或灰黄色,可见波状或不规则多角形环纹,散有黄棕色小油点;气浓香,味苦辛、微回甜,稍有麻舌感。

川芎片:不规则的片状,形如蝴蝶者,习称“蝴蝶片”;切面光滑,黄白色或灰黄色,具波状环纹或有隐现不规则的筋脉纹,散有黄棕色小油点(油室);周边黄褐色或棕褐色,粗糙不整齐,多深缺刻,有时可见须根痕、茎痕及环节;质坚硬。

【显微特征】

横切面:木栓层为10余列木栓细胞。皮层狭窄。散有根主迹维管束,形成层明显。韧皮部宽广,形成层环波状或不规则环状。木质部导管单列或排成“V”开,偶有木纤维束。髓部较大。薄壁组织散有多数油室,类圆形、椭圆形或不规则形,淡横棕色,近形成层的油室小。薄壁细胞富含淀粉粒,有的含草酸钙结晶。

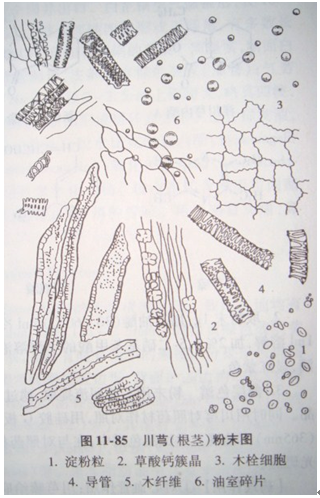

粉末:淡黄棕色或灰棕色。①淀粉粒单粒椭圆形或肾形,直径5~16μm。长约21μm,脐点点状、长缝状或人字状;复粒由2-4粒组成。②草酸钙结晶存在于长形薄壁细胞中,呈类圆形团块或圆簇状,常数个纵向排列。③木栓细胞深黄棕色,常多层重叠,表面观呈多角形,微波状,壁甚薄。④油室多破碎,分泌细胞含有较多的油滴。⑤导管多为螺纹导管,有的螺纹导管增厚壁相互联结,似网状螺纹导管。⑥木纤维呈长梭形,壁厚不均匀,纹孔及孔沟较密。

【化学成分】主要是挥发油、生物碱、酚酸。根茎含挥发油约1%.鉴定出油中成分有40种,其中主成分为藁本内酯(ligustilide)、丁烯酜内酯(butylidene phthalide)、川芎内酯(sankyunolide)、新蛇床内酯(neocnidilide)、4-羟基-3-丁酜内酯(4-hydroxy-3-butyl phthalide)、川芎酚(chuanxingol)、双藁本内酯(2,2′-diligustilide)等。含氮化合物有四甲基吡嗪(tetramethylpyrazine,川芎嗪,chuanxiongzine)、盐酸三甲胺。酚咖啡酸、香荚兰酸、阿魏酸(ferulic acid)、瑟丹酸(sadanic acid)等。

【理化鉴别】1.取横切片置紫外光灯下观察,显亮淡紫色荧光,外皮显暗棕色荧光。

2.取粉末,加石油醚(30~60℃)冷浸,取上清液,挥干后,残渣加甲醇使溶,再加2%3,5-二硝基苯甲酸的甲醇溶液2~3滴与氢氧化钾的甲醇饱和溶液2滴,显红紫色。(检查不饱和内酯类)。

3.薄层色谱取本品粉末,加乙醚回流提取,滤过,滤液挥干,残渣加乙酸乙酯溶解,作为供试品溶液。另取川芎对照药材,同法制成对照药材溶液。吸取上述两种溶液分别点于同一硅胶G薄层板上,以正己烷-醋酸乙酯(9:1)为展开剂展开,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

【功效】川芎为常用中药。始载于《神农本草经》。具有活血行气、祛风止痛的功能。用于头痛、胸胁痛、经闭腹痛、风湿痛等病症。

龙胆

Radix Gentianae

【来源】龙胆科植物粗糙龙胆Gentiana scabra Bunge、条叶龙胆G.manshurica Kitag.、三花龙胆G.triflora Pall的干燥根。主产于东北内蒙古等地,习称龙胆、关龙胆。龙胆科坚龙胆G.rigescens Franch.的干燥根。主产于云南、贵州等地,习称坚龙胆、滇龙胆。

【植物形态】粗糙龙胆:多年生草本,高30-60cm。根茎短,其上丛生多数细长的根,长可达30cm。茎直立,略具四棱,粗糙,绿色或稍带紫色。花茎单生,不分枝。叶对生;下部叶小,鳞片状,中部和上部叶近革质,叶片卵形或卵状披针形,先端尖,基部抱茎,边缘及下主脉粗糙;叶脉3~5条。花多数,簇生枝顶和叶腋,有时单生,无花梗;花萼钟形,膜质,裂片线状披针形;花冠筒状钟形,蓝紫色,有时喉部具多数黄绿色斑点,花冠5裂,先端尖;雄蕊5,着生于花筒中部,花丝基部有宽翅;子房上位,花柱短,柱头2裂。蒴果卵圆形,有柄。种子多数,条形,两端具宽翅。花期9~10月,果期10月。

条叶龙胆:本种与龙胆不同点在于:叶披针形条状披针形,边缘反卷,叶脉1~3条。花1~2朵顶生,有短梗;花冠裂片三角卵状,先端急尖。

三花龙胆:本种与上2种不同点在于:叶线状披针形至线形,边缘及叶脉光滑;花3朵,稀5朵;花冠裂片卵圆形,先端钝圆。

滇龙胆(坚龙胆):与前3种不同点在干:叶片卵状长圆形或卵形,顶端钝尖。花多数,花冠裂片卵状椭圆形,先端急尖。

【采制】秋季采挖。挖取根茎及根,除去茎叶泥土杂质,晒干即成。

【性状】龙胆:根茎呈不规则块状;表面灰棕色或深棕色,上端有多个茎痕或残留茎基,周围和下端丛生多数细长的根。根呈圆柱形,略扭曲;表面淡黄色或黄棕色,上部有细密的横皱纹,下部有纵皱纹及细根痕;根茎质坚韧,不易折断;根质脆,易折,断面略平坦,皮部黄棕色,木部黄白色,呈点状环列,髓明显;气微,味极苦。

滇龙胆:根茎短,呈不规则结节状,疏生细长而稍弯曲的根。表面黄棕色或红棕色,有细纵皱纹,无横皱纹,外皮易脱落;质硬脆,易折断,断面棕色,中央木部呈黄白色圆心,易与皮部分离;气味似龙胆。

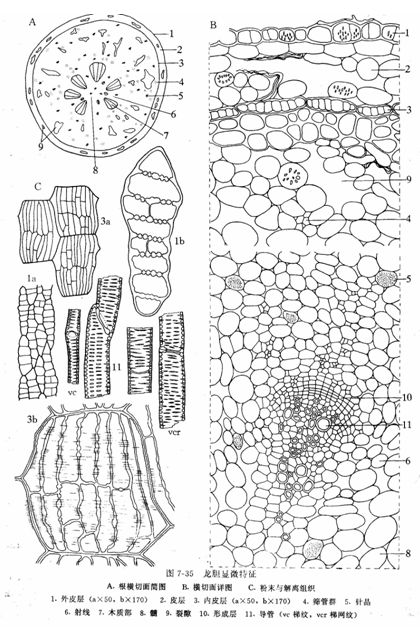

【显微特征】

横切面 粗糙龙胆:表皮细胞有时残存,外壁较厚。皮层窄,外皮层细胞类方形,壁稍厚,木栓化;内皮层细胞切向延长,每一细胞由纵向壁分隔成数个类方形小细胞。韧皮部宽广,有裂隙。形成层不明显。木质部导管3-10个成群,有的成“V”形排列,木射线较宽。髓部明显。薄壁细胞含细小草酸钙针晶。

坚龙胆:内皮层以外组织多已脱落。韧皮部宽广,形成层不明显。木质部导管发达,均匀密布。无髓部。

粉末:淡黄棕色。外皮层细胞表面观类纺锤形,每一大细胞由横壁分隔成数个扁方形的小细胞,每个小细胞又由纵壁分隔为二。内皮层细胞表面观类长方形,甚大,平周壁现纤细的横向纹理,每一细胞由纵隔壁分隔成数个栅状小细胞,纵隔壁大多连珠状增厚,小细胞又由横壁分隔为2~5。薄壁细胞含细小草酸钙针晶。

【化学成分】主要是裂环烯醚萜苷类化合物:龙胆苦苷(gentiopicroside),当药苦甙(swertiamarin),当药甙(sweroside),苦龙胆酯甙(amarogentin),痕量苦当药酯甙(amaroswerin);苦甙总含量可高达7.33%,而龙胆苦甙含量可达6.34%。生物碱:龙胆碱即秦艽碱甲(gentianine 0.05%,龙胆黄碱(gentioflavine)。

【理化鉴别】薄层色谱:取粉末,加甲醇浸泡,滤过,滤液浓缩,作为供试品溶液。龙胆苦苷对照品甲醇溶液。取上述试液 分别点于硅胶GF254薄层板上,以乙醋酸乙酯-甲醇-水为展开剂二次展开,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【功效】龙胆为常用中药。始载于《神农本草经》。具有清热燥湿、健胃、泻肝胆实火的功能。用于湿热黄疸、咽喉肿痛、目赤头晕、胁痛口苦、惊风抽搐、湿疹瘙痒等病症。

紫草

Radix Arnebiae,Radix Lithospermi

【来源】软紫草:为紫草科植物新疆紫草Arnebia euchroma (Royle) Johnst或内蒙紫草A.guttata Bunge的根。硬紫草:为紫草科植物紫草Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.的根

【产地】软紫草 主产于新疆,量大,质佳;硬紫草主产于东北及华北。

【性状】软紫草:呈不规则的长圆柱形,多扭曲;表面紫红色或紫褐色,皮部疏松,呈条形片状,常10余层重叠,易剥落;顶端有的可见分枝的茎残基;体轻,质松软,易折断;断面不整齐,木部较小,黄白色或黄色;气特异,味微苦、涩。

硬紫草:呈圆锥形,扭曲,有分枝;表面紫红色或紫黑色,粗糙有纵纹,皮部薄,易剥落;质硬而脆,易折断;断面皮部深紫色,木部较大,灰黄色;微有香气,味微苦、涩。

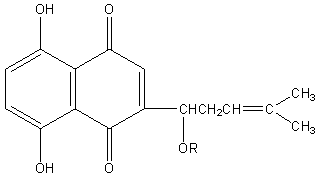

【化学成分】含多种萘醌类色素:紫草素及其衍生

【理化鉴别】1.取粉末,置试管中,将试管底部加热,生成红色气体,并于试管壁凝结成红褐色油滴。

2.取粉末,加乙醚振摇,乙醚层显红色;分取醚液,挥干,残渣加氢氧化钠试液,显兰色;再加稀盐酸使成酸性,则变红色,并发生红色沉淀或浑浊。

【功效】紫草为常用中药。始载于《神农本草经》。具有凉血活血、解毒透疹的功能。用于血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透、疮疡、湿疹、水火烫伤、毒虫咬伤等病症。

丹参

Radix Salviae Miltiorrhizae

【来源】唇形科植物丹参(Salvia miltiorrhiza Bge.) 的干燥根及根茎。

【植物形态】多年生草本,全株密被柔毛及腺毛。根肥厚,朱红色。茎四棱,上部分枝。叶对生,羽状复叶;小叶5-7枚,卵形或椭圆状卵形,边缘具齿,两面被柔毛。轮伞花序组成顶生或腋生假总状花序,花萼紫色,钟状;花冠蓝紫色,二唇形;雄蕊2,子房四深裂,花柱着生于子房底,小坚果椭圆形。花期4-6月;果期7-8月。

【产地】主产于河南、山东、四川、江苏等地。以四川产量最大。

【采制】秋季采收。挖取根部,除去茎叶须根及泥土,晒干,即得。

【性状】上端为粗短根茎,有的残留茎基。根圆柱形,有数条,略弯曲,有的具分枝;表面棕红色至砖红色,粗糙,有纵皱纹。老根外皮疏松,多呈紫棕色,常鳞片状脱落;质硬脆,易折断,断面略平整致密,皮部棕红色、砖红色或紫黑色,木质部灰黄色或紫褐色,导管束黄白色,放射状排列;气微,味微苦、涩。

栽培品:根粗壮,外皮细,不易剥落;质坚实,断面平整,略显粉质或角质样。

野生优于栽培品种。

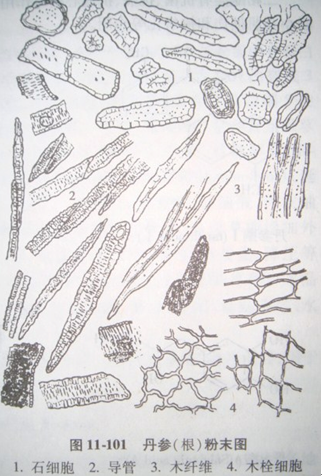

【显微特征】

横切面:木栓层为数层木栓细胞,大多含有橙色或紫棕色物。韧皮部宽广,筛管群明显。形成层环列。木质部射线宽广,木纤维发达。

粉末:红棕色。石细胞多单个散在,类圆形、类长方形或梭形,有的含棕色物。网纹及具缘纹孔导管,导管分子长梭形,末端长尖或斜尖。木纤维多成束,纤维长梭形,纹孔斜裂缝状,孔沟较稀;韧皮纤维梭形,孔沟明显,有的可见层纹与纹孔。木栓细胞黄棕色,含红棕色色素。

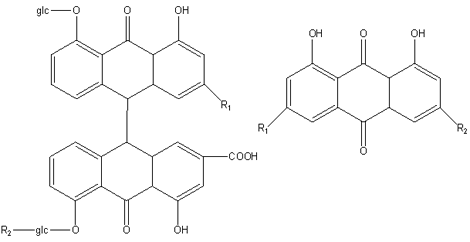

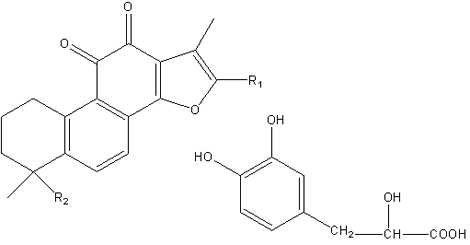

【化学成分】含脂溶性成分,如丹参酮(Tanshinone)Ⅰ、ⅡA、ⅡB,隐丹参酮(Cryptotanshi- none),异隐丹参酮(Isocryptotanshinone),羟基丹参酮(Hydroxytanshinone),降丹参酮(Nortanshi- none),异丹参酮(Isotanshinone)Ⅰ、Ⅱ, 丹参新酮(Miltirone),左旋二氢丹参酮[(-)-Dihydrotan- shinone],丹参酸甲酯(Methyltanshinonate),丹参醇Ⅰ(Tanshinol A),丹参醇Ⅱ(Tanshinol B),丹参醇Ⅲ(Tanshinol C),紫丹参甲素(Przewatanshinquinone A),紫丹参乙素(Prze- watanshinquinone B),丹参醌(Tanshiquinone)A、B、C,亚甲基丹参醌(Methylenetanshinquinone)以及丹参酚(Salviol),丹参醛(Tanshialdehyde)等。

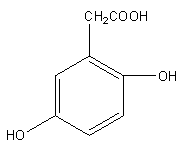

含水溶性成分, 如丹参素(β-3‘,4’-二羟基苯基乳酸),丹参酸甲、乙、丙(Danshensuan A、B、C),原儿茶酸(Protocatechuic acid),原儿茶醛(Proto- catechuic aldehyde)。

【理化鉴别】1.取本品粉末5g,加水50ml,煎煮20分钟,放冷,滤过,滤液置水浴上浓缩至黏稠状,放冷后,加乙醇3~5ml使溶解,滤过,取滤液数滴,点于滤纸条上,干后,置紫外光灯(365nm)下观察,显亮蓝灰色荧光。

2.薄层色谱:取粉末,加乙醚置具塞试管,振摇放置1小时,滤过,滤液挥干,残渣加乙酸乙酯使溶解。取丹参酮ⅡA、隐丹参酮加乙酸乙酯制成溶液.取上述试液点于硅胶G预制板,以苯-乙酸乙酯为展开剂展开。在日光下检视,可见丹参酮ⅡA紫红色与隐丹参酮橙红色斑点。

【功效】丹参为常用中药。始载于《神农本草经》。具有活血祛瘀、消肿止痛、养血安神的功能。用于月经不调、经闭经痛、血崩带下、肝脾肿大、心绞痛、恶疮肿毒等病症。释名:形似人参,皮丹而肉紫,故有丹参、紫丹参、血参根之名

黄芩

Radix Scutellariae

【来源】唇形科植物黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi) 的干燥根。

【植物形态】多年生草本。主根粗壮,略呈圆锥形,棕褐色,老根中心常腐朽、中空。茎四棱形,丛生。单叶对生;叶片披针形,全缘,下面密被下陷的腺点。总状花序顶生,花偏生于花序一侧;花萼二唇形,上唇背部有盾状物;花冠唇形,蓝紫色;雄蕊4;子房四裂,小坚果近球形,黑褐色。花期6~9月,果期8~10月。

【产地】主产于东北、华北及陕西、甘肃。以山西产量最大,河北承德质好。

【采制】春、秋两季采收。挖取根部,除去地上部分及泥土,晒至半干,撞击外皮,再晒至全干。

【性状】呈圆锥形,多扭曲;表面棕黄色或深黄色;顶端有茎痕或残留茎基,上部较粗糙,有扭曲的纵皱或不规则网纹,下部有顺纹和细皱,具侧根痕;质硬而脆,易折断,断面黄色,中间红棕色;老根中间呈暗棕色或棕黑色,枯朽状或已成空洞;气微,味苦。

【显微特征】

横切面:木栓层为数层至20余层扁平细胞组成,其中散在石细胞。木栓组织外缘多破裂。皮层狭窄,散在纤维及石细胞。韧皮部较宽广,有多数纤维与石细胞,石细胞多分布于外侧,纤维单个散在或数个成群,多分布于内侧。形成层环状明显。木质部导管单个散在或数个成群,周围有木纤维束;木射线较宽。老根中央有一至多个同心状的木栓组织环。薄壁细胞中还淀粉粒。

粉末:黄色。纤维梭形,微黄色,两端尖或钝圆,壁木化,孔沟明显。石细胞类圆形、类方形、椭圆形或不规则形,淡黄色,壁厚。导管主为网纹、导管分子较短,端壁常斜向延长成尾状。纺锤形木薄壁细胞伴于导管旁,壁稍厚,不木化,中部有横隔。韧皮薄壁细胞纺锤形或长圆形,壁连珠状增厚。

【化学成分】含多种黄酮类化合物,主要为黄芩苷(baicalin),黄芩素(baicalein), 汉黄芩苷(wogonoside),汉黄芩素(wogonin),7-甲氧基黄芩素,7-甲氧基去甲基汉黄芩素,黄芩黄酮Ⅰ,黄芩黄酮II等。

【理化鉴别】取粉末1g,加乙醇10ml,温浸15分钟,滤过,取滤液1ml,加醋酸铅试液2~3滴, 生成桔黄色沉淀;另取滤液1.ml,加镁粉少量与盐酸3~滴,显红色。

【功效】黄芩为常用中药。始载于《神农本草经》。具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功能。用于湿热暑温、胸闷呕吐、肺热咳嗽、高热烦渴、黄疸、泻痢、血热吐衄、痈肿疮毒、胎动不安等病症。释名:《纲目》云:“芩,谓其色黄也。或云芩者黔也,黔乃黄黑之色也。宿芩乃旧根,多中空,外黄内黑,即今所谓片芩,故又有腐肠、妒妇诸名。妒妇心黔,故以比之。”

地黄

Radix Rehmanniae

【来源】玄参科植物地黄(Rehmannia glutinosa Libosch.)的新鲜或干燥根。

【植物形态】多年生草本,高20~40厘米。全株密被长柔毛和腺毛。块根肉质肥大,鲜时黄色,茎紫红色。基生叶丛生,叶片卵形至长椭圆形,边缘具不规则圆齿或钝锯齿以至牙齿;先端钝圆,基部渐狭成柄,叶面多皱缩,茎生叶较小。总状花序顶生,花萼钟状,萼齿5枚,花冠筒多少弯曲,先端5裂,略呈二唇形,外面紫红色,内面黄紫色条纹;雄蕊4枚,二强;子房上位,2室。蒴果卵形至长卵形,种子多数。花果期4~6月。

【产地】以河南产量最大,质量最佳。四大怀药之一。

【采制】秋季采挖,除去芦头、须根及泥沙,为“鲜地黄”。将鲜地黄缓缓烘焙至约八成干,搓成团块,为“生地黄”。取生地黄,除去杂质,闷润,切厚片,干燥,为“生地黄片”。取生地黄用酒炖法炖至酒吸尽,取出,晾晒至外皮黏液稍干时,切厚片或块,干燥,称“酒熟地黄”。取生地黄用蒸法,蒸至黑润,取出,晒至约八成干时,切厚片或块,干燥,为“蒸熟地黄”。取生地黄,加入黄酒、砂仁粗末拌匀,装入铜罐或适量容器内,密闭,武火加热,隔水炖至内外漆黑,中部发空为度,取出,切厚片,干燥,为“砂仁制熟地黄”。

【性状】鲜地黄:呈纺锤形或条状;外皮薄,表面浅红黄色,具弯曲的纵皱纹、横长皮孔及不规则芽痕;肉质,易折断,断面皮部淡黄白色,可见橘红色油点,木部黄白色,有放射状条纹;气微,味微甜、微苦。

生地黄:呈不规则类圆形团块,可见明显的挤压曲折沟纹;表面土灰色至灰黑色,具细皱纹;体重,质硬实而显柔糯性,横切面乌黑油润有光泽,黏性大,隐约可见菊花心纹理。味微苦、微甜。

熟地黄:为不规则的块片、碎块,大小、厚薄不一;表面乌黑色,有光泽,黏性大;质柔软而带韧性,不易折断,断面乌黑色,有光泽;无臭,味甜,有焦糖气。

【显微特征】

横切面:鲜地黄横切面 木栓层为数层细胞。皮层薄壁细胞排列疏松;散有较多分泌细胞,含橘黄色油滴;偶有石细胞。韧皮部较宽,分泌细胞较少。形成层成环。木质部射线宽广;导管稀疏,放射状排列。

粉末:生地黄粉末 深棕色。木栓细胞淡棕色,断面观类长方形,排列整齐。薄壁细胞类圆形,内含类圆形细胞核。分泌细胞形状与一般薄壁细胞相似,内含橙黄色或橘黄色油滴物。具缘纹孔及网纹导管直径约至92微米。

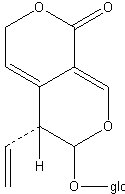

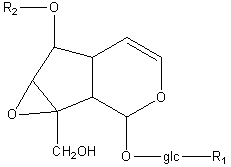

【化学成分】以苷类为主,其中又以环烯醚萜苷类为主。从鲜地黄分得的环烯醚萜苷有:益母草苷(leonuride),桃叶珊瑚苷(aucubin),梓醇(catalpol),地黄苷(rehmannioside)A、B、C、D,美利妥双甙(melittoside),都桷子苷(geniposide),焦地黄甙(jioglutoside)A、B等;以梓醇的含量最高。又含糖类、氨基酸。

【理化鉴别】生地黄:取本品2克,加甲醇20毫升,置于水浴上加热回流1小时,放冷,滤过,滤液回收甲醇至5毫升,作为供试品溶液。另取梓醇对照品,加甲醇配制成每毫升含0.5毫克的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法实验,吸取上述两种溶液各5微升,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-水(14:6:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以茴香醛试液,105摄氏度加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,再对照品色谱相应位置上,显相同颜色的斑点。

熟地黄:取本品粉末1克,加乙醇10毫升,浸泡24小时,滤过,滤液作为供试品溶液。另取5-羟甲基糠醛对照品,加乙醇制成每毫升含0.5毫克的溶液,作为对照品溶液。吸取供试品溶液10微升、对照品溶液5微升,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以石油醚-乙酸乙酯为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外灯下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【功效】生地:清热凉血,养阴生津。用于热病烦渴,阴虚内热。糖尿病。熟地:补血滋阴,益精填髓。用于肝肾阴虚,腰膝酸软。释名:为地下根,古代用以染黄,故名之为地黄。

党参

Radix Codonopsis pilosulae

【来源】桔梗科植物党参(Codonopsis pilosula (Franch.)Nannf.)素花党参(C.pilosula var.modesta (Nafff.) L.T.Shen)川党参(C.tangshen Oliv.) 的干燥根。

【产地】党参主产于山西(潞党、台党);素花党参主产于甘肃、河南、东北(东党);川党参主产于四川、甘肃陕西(西党)。

【性状】党参:根头部稍膨大,有多数疣状突起的茎痕及芽,习称“狮子盘头”;根呈长圆柱形,表面黄棕色至灰棕色,上部有横环纹,全体有纵皱纹及散在的横长皮孔,支根断落处常有黑褐色胶状物;质稍硬或略带韧性,断面稍平坦,有裂隙,形成层环棕色,皮部较宽淡黄白色至淡棕色,木部淡黄色;有特殊香气,味微甜。(栽培品横纹少或无,狮子盘头较小或无)。

素花党参:根头膨大,根表面黄白色至灰黄色,根上部有致密的横环纹达全长的1/2以上;断面裂隙较多,皮部灰白色至淡棕色,木部淡黄色;嚼之有渣。

川党参:根表面灰黄色至淡棕色,环纹少,有明显不规则的纵沟;质较软而结实,断面裂隙较少,皮部黄白色,木部淡黄色。

【显微特征】横切面:木栓细胞数列至十数列,外侧有石细胞,单个或成群。皮层窄。韧皮部宽广,外侧常现裂隙,散有淡黄色乳管群并常与筛管群交互排列。形成层成环。木质部导管单个散在或数个相聚,成放射状排列。薄壁细胞含菊糖。

粉末:淡黄色。淀粉粒类圆形,脐点呈星状或裂隙状。石细胞正方形、长方形或多角形,壁不甚厚,常位于木栓组织碎片的表层。节状乳管碎片甚多,含淡黄色颗粒状物。薄壁细胞含有菊糖。

【化学成分】多糖、木脂素苷类(党参苷)、酚酸、萜类等。

【功效】党参为常用中药。始见于《本草从新》。具有补中益气、健脾益肺的功能。用于脾肺虚弱、气短心悸、食少便溏、虚喘咳嗽、内热消渴等病症。释名:最初用以充山西上党所产五加科人参而沿用“上党人参”之名,简称党参。与防风相似,而称“防风党参”。其根头部有多数突起的茎痕及芽痕,状其形而称为“狮头参”。

苍术

Rhizoma Atractylodis

【来源】菊科植物茅苍术Atractylodes lancea (Thunb.) DC.或北苍术A.chinensis(DC.) Koids.的干燥根茎。前者习称“茅苍术”或“南苍术”,后者习称“北苍术”。

【植物形态】茅苍术:多年生草本。根状茎圆柱形横走,结节状。茎直立,下部木质化。叶互生,革质,上部叶,一般不分裂,无柄,卵状披针形至椭圆形,边缘有刺状锯齿,上面深绿,下部叶多为3~5深裂或半裂,顶端裂片较大,圆形,倒卵形,侧裂片1-2对,椭圆形。头状花序顶生,叶状苞片1列,羽状深裂,裂片刺状;总苞片6~8层,卵状至披针形。花多数,花全为管状,白色,退化雄蕊先端卷曲。瘦果密生银白色柔毛;冠毛长约8毫米。

北苍术:与茅苍术大致相同,其主要区别点叶片较宽,卵形或窄卵形,一般羽状5深裂,茎上部叶3~5羽状浅裂或不裂;头状花序稍宽,退化雄蕊先端不卷曲。

【产地】茅苍术药材 主产于江苏、湖北、安徽等; 北苍术药材 主产于河北、山西、陕西。

【性状】茅苍术:呈不规则连珠状或结节状圆柱形,略弯曲,偶有分枝;表面灰棕色,有皱纹、横曲纹及残留须根,顶端具茎痕。质坚实,断面黄白色或灰白色,散有多数橙黄色或棕红色油点,习称“朱砂点”;暴露稍久,可析出白色细针状结晶,习称“起霜”或“吐脂”;气香特异,味微甘、辛、苦。

北苍术:呈疙瘩块状或结节状圆柱形;表面黑棕色,除去外皮者黄棕色。质较疏松,断面散有黄棕色油点,不“起霜”;香气较淡,味辛、苦。

【显微特征】横切面:木栓细胞10-40列,其间有石细胞环带3-8条。每条环带由2-3层石细胞组成。皮层有大型油室。韧皮部窄,形成层成环。木质部内侧有纤维束,射线宽阔,射线及髓部也有油室。薄壁细胞含菊糖,并细小草酸钙针晶。

粉末:棕色。木栓石细胞甚多,多角形,类圆形或长方形,壁较厚。纤维大多成束,长梭形,壁甚厚,孔沟明显。草酸钙针晶细小,不规则散在于薄壁细胞中。菊糖多见,呈扇形或不规则块状,表面呈放射状纹理,散在于薄壁细胞中。油室多破碎。

【化学成分】挥发油:苍术素、苍术酮、茅术醇等。

【理化鉴别】1.化学定性:取粉末,加乙醚振摇浸出,滤过。取滤液,放于蒸发皿内,待乙醚挥散后,加含5%对二甲氨基苯甲醛的10%硫酸溶液,显玫瑰红色,再于100℃烘烤片刻,出现绿色(苍术素反应)。

2.薄层色谱:取粉末加正乙烷,超声处理’,滤液作为供试品溶液。另取苍术对照药材,同法制成对照药材溶液。吸取上述新制备的2种溶液分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚-醋酸乙酯展开,用5%对二甲氨基苯甲醛的10%硫酸乙醇溶液显色,热风吹至斑点显色清晰。供试品与对照品色谱在相应的位置上,呈相同颜色的斑点。并有一相同的污绿色斑点(苍术素)。

【功效】苍术为常用中药。始见于《神农本草经》。具有健脾燥湿、祛风散寒的功能。用于风寒湿痹、脘腹胀满、湿痰留饮、霍乱吐泻、山岚瘴气等疾患

天南星

Rhizoma Arisaematis

【来源】天南星科植物天南星(Arisaema erubescens (Wall.) Schott)、异叶天南星(A.heterophyllum Bl.) 及东北天南星(A.amurense Maxim.) 的干燥块茎。

【性状】呈扁球形;表面类白色或淡棕色,较光滑,顶端有凹陷的茎痕,周围有麻点状根痕,习称“棕眼”;有的周边有小扁球状侧芽;质坚硬,不易破碎,断面不平坦,白色,粉性;气微辛,味麻辣。

制天南星:呈类圆形薄片,表面淡黄褐色,半透明,光滑,质坚脆;气微臭,味辛。

【化学成分】氨基酸、多肽、原儿茶醛等,还有强心苷(麻辣味成分)和皂苷。

【理化鉴别】微量升华:取粉末适量,加0.5%盐酸略湿润,进行微量升华,置显微镜下可察见有白色结晶状物(检查本家苯甲酸,区别半夏和白附子)。

【功效】天南星为常用中药。《神农本草经》只载虎掌,而无天南星之名,《本草拾遗》始载天南星。具有祛风定惊、化痰散结的功能。用于中风,口眼斜、半身不遂、癫痫、破伤风。生用外治痈肿诸症。释名:南星因根圆白,形如老人星状,故名南星。

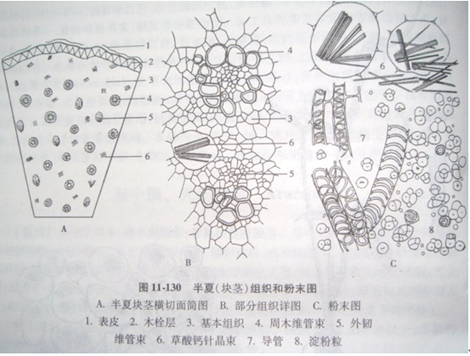

半夏

Rhizoma Pinelliae

【来源】天南星科植物半夏(Pinellia ternata (Thunb.) Breit.) 的干燥块茎。

【植物形态】多年生小草本,高15~30厘米。块茎近球形,有多数须根。叶基生,叶柄长6~23厘米,在叶柄下部内侧生一白色珠芽;一年生的叶为单叶,卵状心形;2~3年后,叶为3小叶的复叶,小叶椭圆形至披针形,中间小叶较大,两侧的较小,先端锐尖,基部楔形,全缘,两面光滑无毛,羽状网脉。肉穗花序顶生,花序梗常较叶柄长;佛焰苞绿色,长6~7厘米;花单性同株,无花被;雄花着生在花序上部,白色,雄蕊密集成圆筒形,雌花着生于雄花的下部,绿色,中部为不育花;花序中轴先端附属物延伸呈鼠尾状,直立,伸出在佛焰苞外。浆果卵状椭圆形,绿色,熟时红色。花期5~7月。果期8~9月。

【产地】主产于四川、浙江、湖北、湖南、河南等。

【采制】夏秋季挖采,此时粉性充足,皮薄,易于去皮。割去茎叶,洗净,除去外皮及须根,晒干,为“生半夏”。取药材除去杂质,洗净,大小分开,用8%白矾溶液浸泡至内无干心、口尝微有麻舌感,取出,洗净,切厚片,干燥,为“清半夏”。取药材除去杂质,洗净,大小分开,用水浸泡至内无干心;另取生姜片煎汤,加白矾与半夏共煮透,取出,晾至半干,切薄片,干燥,为“姜半夏”。取药材除去杂质,洗净,大小分开,用水浸泡至内无干心;另取甘草适量,加水煎煮,次,合并煎液,倒入用适量水制成的石灰液中,搅匀,加入上述已浸透的半夏,浸泡,每日搅拌1-2次,并保持浸液pH12以上,至剖面黄色均匀、口尝微有麻舌感时,取出,洗净,阴干或烘干,为“法半夏”。

【性状】呈类球形,有的稍偏斜;表面白色或浅黄色,顶端有凹陷的茎痕,周围密布麻点状根痕;下面钝圆,较光滑;质坚实,断面洁白,富粉性;无臭,味辛辣,麻舌而刺喉。

清半夏:呈椭圆形、类圆形或不规则片状;切面淡灰色至灰白色,可见灰白色点状或短线状维管束痕迹,有的在残留栓皮下方显淡紫红色斑纹;质脆,易折断,断面略呈角质样;气微,味微涩,微有麻舌感。

姜半夏:呈片状、不规则颗粒状或类球形;表面棕色至棕褐色;质硬脆,断面淡黄棕色,常具角质样光泽;气微香,味淡,微有麻舌感,嚼之略粘牙。

法半夏:呈类球形或破碎成不规则颗粒状;表面淡黄白色、黄色或棕黄色;质较松脆或硬脆,断面黄色或淡黄色,颗粒者质稍硬脆;气微,味淡略甘,微有麻舌感。

【显微特征】 横切面:表皮多数残存,内侧有木栓细胞10列。基本薄壁组织中散布有多数外韧型及周木型维管束。薄壁细胞中含淀粉粒,粘液细胞随处可见,内含草酸钙针晶。

粉末:类白色。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中或散在。淀粉粒甚多,单粒类圆形、半圆形或圆多角形,脐点裂缝状、人字状或星状;复粒由2-8个分粒组成。导管主为螺纹导管。

【化学成分】胆碱、氨基酸、多糖等,还有刺激性物质尿黑酸等。

【功效】半夏为常用中药。始载于《神农本草经》。具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功能。用于痰饮喘咳、胸脘痞闷、恶心呕吐等病症。释名:《纲目》:“《礼记·月令》五月半夏生,盖当夏之半也,故名。”

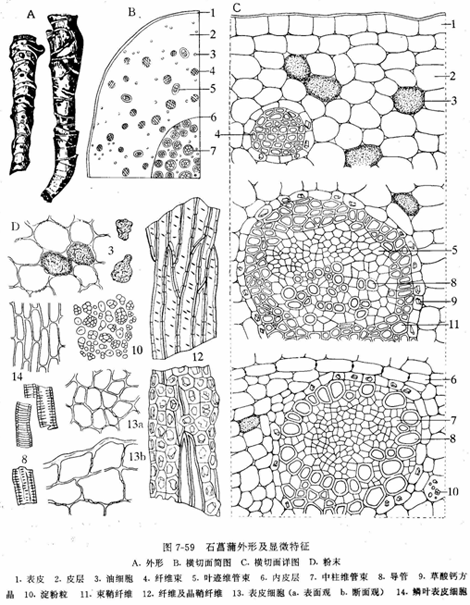

石菖蒲

Rhizoma Acori tatarinowii

【来源】为天南星科植物石菖蒲Acorus tatarinowii Schott的干燥根茎。

【产地】主产于四川、浙江、江苏。

【性状】根茎呈扁圆柱形,稍弯曲,有时有分枝。表面灰黄色、棕色至红棕色,有紧密环节,有略呈扁三角形叶痕,左右交互配列,下方具多数圆点状突起的根痕,并有细纵纹,节间有时残留叶基,多为纤维状。质坚硬,难折断,断面纤维性,类白色至淡棕色,可见环状的内皮层及棕色油点。气芳香,味微辛

【显微特征】

横切面:表皮细胞类方形,外壁增厚,有的含有棕色物。皮层宽广,散有纤维束及叶迹维管束(为有限外韧型),束鞘纤维成环,木化。内皮层明显。中柱鞘散列多数维管束,主为周木型,紧靠内皮层环排列紧密,束鞘纤维较少。纤维束及维管束鞘纤维周围的薄壁细胞含草酸钙方晶。基本薄壁组织细胞中散有油细胞,含淀粉粒。

粉末:晶鞘纤维。草酸钙晶体方形、多面形、双锥形或类多角形。分泌细胞类圆形或长圆形,单个或2个毗连存在于薄壁细胞中。导管主为螺纹、网纹。淀粉粒较多。

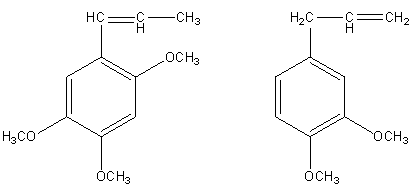

【化学成分】挥发油:b-细辛醚、甲基丁香酚等

【功效】石菖蒲为较常用中药。始载于《神农本草经》。具有开窍豁痰、散风祛湿、理气活血的功能。用于癫痫、痰厥,热病神昏、健忘、心胸烦闷、胃痛、腹痛、风寒湿痹、痈疽肿毒等病症。

川贝母

Bulbus Fritillariae Cirrhosae

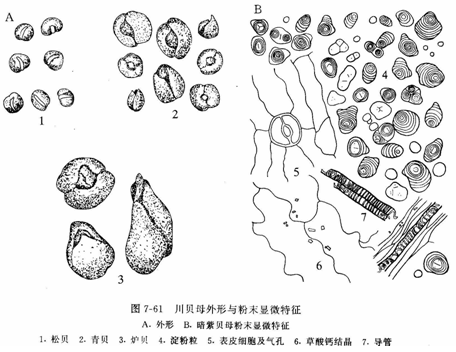

【来源】百合科植物卷叶贝母(川贝母)(Fritillaria cirrhosa D. Don)、暗紫贝母(F. unibracteata Hsiao et K. C. Hsia)、甘肃贝母 (F. przewalskii Maxim. Et Batal.)、或梭砂贝母 (F. delavayi Franch.)的干燥鳞茎。前三者习称“松贝”和“青贝”,后者习称“炉贝”

【植物形态】卷叶贝母:多年生草本。鳞茎卵圆形。茎高20~45厘米,常中部以上具叶,最下部2叶对生,狭长矩圆形至宽条形,先端钝,长4~6厘米,宽0.4~1.2厘米,其余的3~5枚轮生或对生,稀互生,狭披针状条形,渐尖,顶端多少卷曲,长6~10厘米,宽0.3~0.6厘米,最上部具3枚轮生的叶状苞片,条形,先端卷曲,长5~9厘米,宽2~4厘米。单花顶生,俯垂,钟状;花被片6,绿黄色至黄色,具脉纹和紫色方格斑纹,基部上方具内陷的蜜腺;雄蕊长约花被片1/2;花丝平滑;花柱粗壮;柱头3深裂。蒴果棱有窄翅。花期5~7月,果期8~10月。主要分布于西藏自治区、云南省、四川省、青海省,生于海拔3000~4000m的林中、灌丛下、草地或河滩、山谷等湿地或岩缝中。

暗紫贝母:鳞茎球形或圆锥形。茎中部以上叶对生或互生,无轮生。叶状苞片1枚,先端不卷曲;花被片暗紫色,有黄褐色方格斑纹,蜜腺不显著;花丝具乳突;柱头3浅裂,蒴果有翅。花期6月,果期8月。分布于四川松潘等地。

甘肃贝母:茎中部叶及叶状苞片均互生,先端不卷曲或略卷曲。花被片黄色,散生紫色至黑紫色斑点,蜜腺窝不明显;花丝有乳突;柱头3浅裂,蒴果有翅。花期6-7月,果期8月 。分布于甘肃省、青海省、四川省等地。生于海拔2000m以上的灌丛中或草地上。

梭砂贝母:鳞茎长卵圆形,叶3~5被生于茎中部或上部,散生或茎最上部的对生,卵形至卵状披针形,先端钝,基部抱茎;单花顶生,略俯垂,宽钟状,花被6,绿黄色,具深色平行脉纹和紫红色斑点;柱头3浅裂。花期6~7月份,果期8~9月份。分布于四川省、云南省、西藏自治区等地。生于海拔3000~4700m的砂石地。

【产地】暗紫贝母主产于四川阿坝地区。甘肃贝母主产于甘肃、青海、四川为商品川贝母的主要来源。梭砂贝母主产于青海四川云南,称为“炉贝”、“虎皮贝”。

【性状】松贝:呈类圆锥形或近球形,高0.3~0.8cm,直径0.3~0.9cm。表面类白色。外层鳞叶2瓣,大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,未抱部分呈新月形,习称“杯中抱月;”顶部闭合,内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1-2枚;先端钝圆或稍尖,底部平,微凹入,中心有1灰褐色的鳞茎盘,偶有残厚须根。质根而脆,断面白色,富粉性。气微,味微苦。

青贝:呈类扁球形,高0.4~1.4cm,直径0.4~1.6cm。表面灰黄色。外层鳞叶2瓣,大小相近,相对抱合不紧,习称“观音合掌”,顶部开裂,内有心芽和小鳞叶2-3枚及细圆柱形的残茎。气微,味微苦。

炉贝母:鳞茎呈长圆锥形,或卵圆形,高0.7~2.5cm,直径0.5~2.5cm。表面类白色或浅棕黄色,较粗糙,常具棕色斑点,习称“虎皮斑”。外层鳞叶2瓣,大小相近,顶部开裂略尖,基部稍尖或较钝。微臭,味微苦。

【显微特征】粉末:类白色

松贝、青贝:淀粉粒甚多,广卵形、长圆形或不规则圆形,有的边缘不平整或略作分枝状,脐点短缝状、点状、人字形、马蹄状,层纹隐约可见,半复粒较多,可见2~4个脐点,复粒少,由2分粒组成。偶见不定式气孔,圆形或扁圆形。螺纹导管。草酸钙结晶细小。

炉贝:淀粉粒广卵形、贝壳形、肾形,脐点人字形、星状或点状,层纹明显。

【化学成分】主要是甾类生物碱,如川贝碱(Fritimine)、青贝碱(Chinpeimine)、白炉贝碱(Beilupeimine)、炉贝碱(Fritiminine)、松贝碱(Sonpeimine)甲和乙、西贝母碱(Sipeimine)、西贝素(Sipemine)、岷贝碱甲(Minpeimine)、岷贝碱乙(Minpeiminine)、川贝酮(Chuanbeinone)。

【理化鉴别】薄层色谱:取粉末加氯仿,浓氨试液,置水浴中加热回流,取出,放冷,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇使溶解,作为供试品溶液。另取川贝母对照药材及标准品成对照溶液。吸取溶液,分别点于同一以2%NaOH溶液制备的硅胶G薄层板上,展开,喷以稀碘化铋钾试液显色。斑点均显棕红色。

生物碱沉淀反应:取粉末,加2%醋酸溶液提取,提取液加生物碱沉淀试剂。碘化铋钾产生橙黄色沉淀。硅钨酸试剂产生白色絮状沉淀。

【药理作用】1.镇咳、祛痰作用川贝母生物碱及川贝母皂甙,均有不同程度的祛痰作用,其中以生物碱和皂甙Ⅲ号的作用较强。

2.对血压的作用给猫静脉注射川贝碱可产生持久性血压下降,并伴以短暂的呼吸抑制。西贝碱对麻醉犬亦有降压作用.贝母碱及贝母碱宁极少量时可使血压上升,大量生物碱则致血压下降。

3.对平滑肌的作用西贝碱对豚鼠离体肠管、兔十二指肠及在体犬小肠有明显的松弛作用,该作用不被新斯的明和氯化钡所对抗,其解痉作用类似罂粟碱。贝母碱能使豚鼠离体子宫张力增加。

【功效】贝母始载于《神农本草经》,列入中品。具有清热润肺、化痰止咳的功效。清·《本草纲目拾遗》始将浙贝与川贝明确分开。川贝为贵重药材之一,又称尖贝,不仅包括质优的川贝,而且泛指多种尖形小粒的贝母。

浙贝母

Bulbus Fritillariae Thunbergii

【来源】百合科植物浙贝母 (Fritillaria thunbergii Mig.)的干燥鳞茎。

【性状】船形或扁球形,表面类白色,质结实而脆,断面白色富粉性,味苦。珠贝:扁球形,完整鳞茎。大贝(元宝贝):外形大,单一肥厚鳞瓣,呈船形。饮片半月形,粉白色。以鳞叶肥厚、质坚实、粉性足、断面色白者为佳。

释名:主产于浙江,简称浙贝。尤以象山出者为佳,故又称象贝母,简称象贝。

【功效】清热化痰,降气止咳,散结消肿。

麦冬

Radix Ophiopogonis

【来源】百合科植物沿阶草(Ophiopogon japocicus (L.f.) Ker-Gawl.) 的干燥块根。

【植物形态】多年生草本。地下茎匍匐,细长,须根中端或先端常膨大成肉质块根。叶丛生,线形,先端尖,基部稍扩大并在边缘具膜质叶鞘,具3~7脉。总状花序,有花8~10余朵。每1~2朵生于苞片腋内,下垂;花被片6,白色或淡紫色;雄蕊6,花丝极短,花药三角状披针形;子房半下位;由三心皮组成3室,中轴胎座每室2胚珠。浆果球形,成熟后紫蓝色至蓝黑色。花期5~8月份,果期7~9月份。

【产地】主产于四川,习称“川麦冬”,产量大;浙江,习称“杭麦冬”,质量佳。

【性状】呈纺锤形,两端略尖;表面黄白色或淡黄色,有细皱纹;质柔韧,断面黄白色,半透明,中柱细小;气微香,味甘、微苦。麦冬片为横切的厚片或碎段,切面角质半透明状,中央有白色木心。

【显微特征】

横切面:表皮为1列薄壁细胞,有的细胞分化成根毛。根被细胞3-5列,壁木化。皮层宽广,外皮层细胞外壁及侧壁微木化,有的细胞含黄色油状物;含草酸钙针晶束的粘液细胞散在于皮层;内皮层外侧为1列石细胞,其内壁及侧壁增厚,纹孔细密。内皮层细胞壁全面增厚,木化,有通道细胞。中柱甚小,中柱鞘为1-2列薄壁细胞。初生维管束辐射型,韧皮部束15-24个,木质部内侧木化细胞连结成环层。髓小,薄壁细胞组成。

粉末:黄白色。①导管及管饱多为单纹孔或网纹。②草酸钙针晶散在或成束存在于粘液细胞中,针晶长24-50μm,直径约至3μm。③石细胞常与内皮层细胞上下层相叠。表面观类方形或类多角形,长约180μm,直径30-64μm,壁厚至16μm,有的一边菲薄,纹孔密,短缝状或扁圆形,孔沟较粗。④内皮层细胞表面观长方形或长条形,壁厚,木化,孔沟明显。⑤木纤维细长,末端倾斜,壁稍厚,微木化。

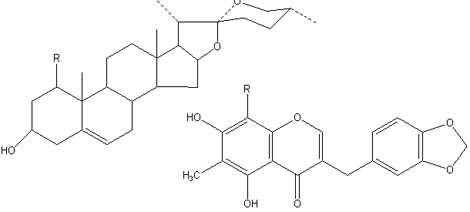

【化学成分】含多种甾体皂甙:麦冬皂甙A、B、C、D, 甙元均为假叶树皂甙元,另含麦冬皂甙B’、C’、D’,甙元均为薯蓣皂甙元;尚含多种黄酮类化合物:如麦冬甲基黄烷酮A、B,麦冬黄烷酮A、麦冬黄酮A、B,甲基麦冬黄酮A,B;另分得5个高异黄酮类化合物。

【药理作用】1.麦冬注射液对小鼠在低压缺氧条件下,明显提高耐缺氧能力。

2.麦冬根注射液低剂量对离体豚鼠心脏冠脉流量增加,心收缩力增强;另能显著对抗垂体后叶引起的大鼠心电图T波变化并能降低心律失常发生率。

3.麦冬能保护心肌缺血、缺氧性损害,改善心脏血液动力学效应。

4.麦冬注射液加小剂量硫酸镁可预防心肌梗塞后心律失常的发生,降低心肌耗氧量,增加心肌能量供给,限制心肌梗塞范围。

【功效】麦冬为常用中药。始载于《神农本草经》。具有养阴生津、润肺止咳的功能。用于心、肺热,咳嗽痰多,津少口渴,咽喉肿痛等病症。释名:《纲目》:“此草根似麦,而有须,其叶如韭,凌冬不凋,故谓之麦门冬。”

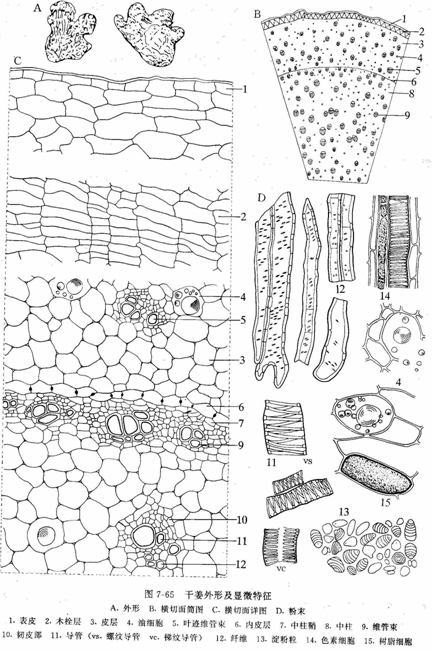

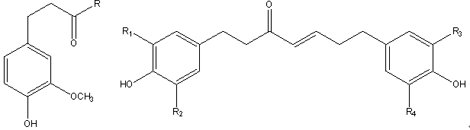

干姜

Rhizoma Zingiberis

【来源】姜科植物姜Zingiber officianle Rose 的干燥根茎。别名白干姜、均姜、川干姜。

【产地】主产于四川、贵州。

【性状】呈扁平块状,具指状分枝;表面灰黄色或浅灰棕色,粗糙,具纵皱纹及明显的环节;分枝处常有鳞叶残存,分枝顶端有茎痕或芽;质坚实,断面黄白色或灰白色,纤维性,内皮层环明显,筋脉点及黄色油点散在;气香特异,味辛辣。

干姜片:不规则纵切或斜切片块,灰黄色或浅黄棕色,粗糙,具皱纹,切面灰黄色或灰白色,可见较多的纵向纤维或淡黄色筋脉点,质坚脆,断面纤维性。

【显微特征】横切面:表皮细胞1列,壁木栓化且木化。木栓组织发生于表皮下皮层,壁木栓化且木化,外侧排列不整齐,内侧径向排列整齐。皮层散有外韧型叶迹维管束。内皮层明显,凯氏点可见。中柱占根茎的大部,散列多数有限外韧维管束,近中柱鞘处的维管束较小,排列较密,皮层和中柱中油细胞随处可见,内含黄色油滴;薄壁细胞含淀粉粒。

粉末:淡黄棕色,有特异香气,味辛辣。淀粉粒极多。单粒呈扁平广卵形、长卵形,有的较小端略尖突或鸟喙状,脐点细点状,位于较小端,层纹明显。油细胞随处散在。内含淡绿黄色油滴。横隔纤维成束或单个散离。较细长,通常一边微波状或略呈浅齿状,先端短尖、钝圆或分叉,壁厚,非木化,纹孔斜裂缝状或圆点状,常可见菲薄横隔。色素细胞棕色、呈细管状,其中充满棕色或暗红棕色物。

【化学成分】挥发油:姜醇,姜烯、生姜烯酮等。

【理化鉴别】取粉末,置于两支具塞试管中,分别加乙醇、水,浸渍,时时振摇,滤过,取滤液滴于滤纸上,晾干,置紫外光灯(365nm)下观察,乙醇液斑点显亮黄绿色荧光,水浸液斑点显灰蓝色荧光。

【功效】温经散寒,回阳通脉,燥湿化痰。用于胃脘冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,痰饮喘咳。

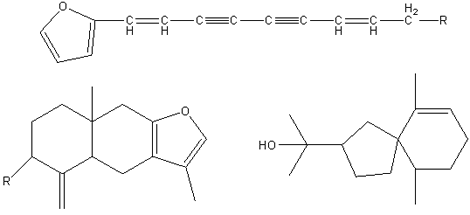

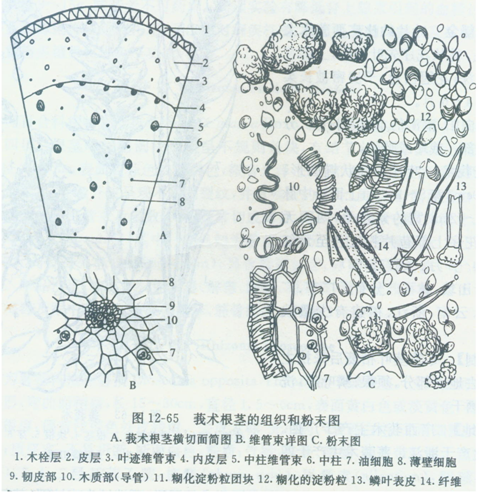

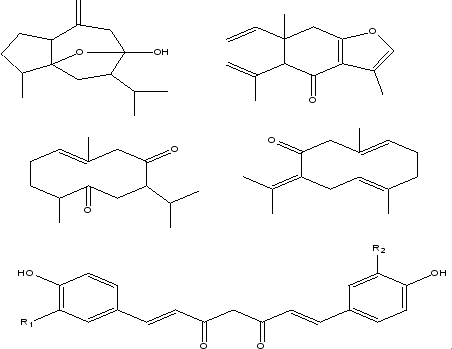

莪术

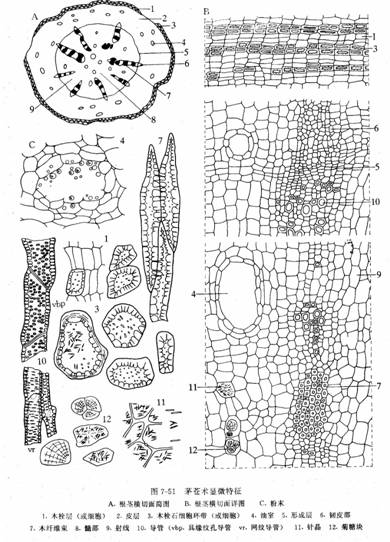

Rhizoma Curcumae

【来源】温莪术:为姜科植物温郁金Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling干燥根茎。桂莪术:为姜科植物广西莪术C. kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang 干燥根茎。蓬莪术:为姜科植物蓬莪术C.phaeocaulis Valeton 的干燥根茎。

【采制】冬季茎叶枯萎后采挖,除去地上部分,须根,鳞叶,洗净,蒸或煮至透心,晒干。

【植物形态】广西莪术:多年生草本,高50~110cm。主根茎卵圆形,肉质,侧根茎指状,断面白色或微黄色。须根末端常膨大成肉质纺锤形块根,断面白色。叶基生,叶片长椭圆形,长15~35cm,宽5~7cm,先端短尖至渐尖,基部渐狭,下延,两面密被粗柔毛。穗状花序,长约8~13cm,直径约,4cm,花序下的苞片阔卵形,淡绿色,上部的苞片长圆形,淡红色;萼筒白色,先端有3钝齿;花冠近漏斗状,花瓣3,粉红色;侧生退化雄蕊花瓣状,淡黄色,唇瓣近圆形,淡黄色,先端微凹;子房下位,花柱细长,基部有棒状附属体2枚。花期4~9月。

温郁金:叶片比广西莪术大一倍,长30~60cm,宽10~20cm,无毛。穗状花序先叶抽出,上部苞片先端红色较深;花冠白色,子房密被长柔毛。花期4~6月。

蓬莪术:块根断面黄绿或近白色。叶片长圆状椭圆形,长20~50cm,宽8~20cm,两面无毛,上面沿中脉两侧有1~2cm宽的紫色晕。穗状花序,上部苞片粉红色至紫红色;中下部苞片淡绿色至白色;花冠淡黄色,花期4~6月。

【产地】温莪术主产于浙江温州;桂莪术主产于广西南宁;蓬莪术主产于广东、广西、四川。

【性状】温莪术:长卵形、长圆形或纺锤形,顶端长尖,基部钝圆;表面灰黄白色至灰棕色,粗糙,上部环节凸起,节上有鳞片样叶柄残基,基部有圆形微凹的须根痕,芽痕及侧根茎痕不明显,有的可见刀削痕;体重,质坚实,断面黄棕色至棕褐色,角质样,内皮层环明显,有点状或条状维管束、棕色油点(油室);气香、味苦、辛。

桂莪术:卵圆形、长卵形,顶端多钝尖,基部钝圆;表面灰黄白色至灰棕色,光滑,环节明显或不明显,有点状的须根痕或有残留的须根,两侧各有1列下陷的芽痕和侧生根茎痕,侧生根茎痕较大,位于下部;质坚实,断面黄棕色或淡棕色,皮层与中柱易分离;气微香,味微苦、辛。

蓬莪术:呈卵圆形、长卵形、圆锥形或长纺锤形,顶端多钝尖,基部钝圆;表面灰黄白色至灰棕色,上部环节明显,下部有下陷的侧生根茎痕及芽痕,有的有残留的须根;体重,质坚实,断面深绿色或黄绿色,皮层与中柱易分离;气微香,味微苦、辛。

【显微特征】横切面 桂莪术:木栓层5-10列,有时已除去。皮层散有叶迹维管束。内皮层明显,凯氏点可见。中柱较宽,散列有限外韧维管束,沿中柱鞘处的维管束常伴有木化纤维。油细胞散在;薄壁细胞充满糊化淀粉粒。

温莪术:木栓层外常有皮层薄壁细胞和表皮存在。

蓬莪术:根茎维管束木化纤维较少。

粉末:非腺毛多已成碎片,完整者极少。淀粉粒大多糊化成团块,未糊化淀粉粒多为单粒,卵圆形、短杆状,有明显层纹,脐点偏心性,位于较狭的一端。导管多为螺纹、梯纹,木化。杆状纤维,纤维壁孔明显,木化。

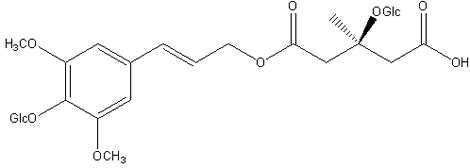

【化学成分】倍半萜类挥发油:莪术醇、莪术酮、莪二酮、吉马酮、姜黄素。

【理化鉴别】薄层色谱:本品甲醇提取液点样于硅胶G薄层板上,展开,以10%磷钼酸乙醇溶液喷雾后静置片刻,即显灰蓝色斑点。可检出芳樟烯、莪术醇、姜黄酮和芳姜黄烯等组分的斑点。

【药理作用】

1.抗菌作用挥发油在试管内对金黄色葡萄球菌、β-溶血性链球菌、伤寒杆菌等。

2.抗肿瘤作用莪术注射液口服或腹腔注射,对小鼠肉瘤S180有较好的疗效,但口服对小鼠艾氏腹水癌的疗效不明显.莪术油制剂在体外对小鼠艾氏腹水癌细胞、小鼠肉瘤均有明显的抑制及破坏作用。

3.免疫作用用适当浓度的莪术油注射液处理的艾氏腹水癌瘤苗L615进行主动免疫后,可使小鼠获得明显的免疫保护效应,并具有一定的特异性.这可能与经莪术处理过的肿瘤细胞的免疫原性发生了特异性的增强有关。

4.抗早孕作用莪术根茎的醇浸剂及分离的萜类和半萜类化合物,对大鼠、小鼠有非常明显的抗早孕作用,对孕狗亦有一定的抗着床作用。

5.其他作用莪术挥发油有芳香健胃作用,能直接兴奋胃肠道,对消化道有与生姜相似的作用,偶有用于气胀性绞痛。

【功效】莪术为较常用中药。始载于《药性论》。具有行气破血、消积止痛的功能。用于癥瘕痞块、瘀血经闭、食积胀痛、早期宫颈癌等病症。

附:姜黄

Rhizoma Curcumae Longae

【来源】为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的干燥根茎

【功效】姜黄为较常用中药。始载于《新修本草》。具有破血行气、通经止痛的功能。用于胸胁刺痛、经闭腹痛、风湿臂痛等病症。

附:郁金

Radix Curcumae

【来源】黄丝郁金:为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的干燥块根 。桂郁金:为姜科植物广西莪术C. kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang 干燥块根。温郁金(黑郁金):为姜科植物温郁金Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling干燥块根。绿丝郁金:为姜科植物蓬莪术C. phaeocaulis Valeton 的干燥块根。

【功效】郁金为较常用中药。始见于《药性论》。具有行气化瘀、清心解郁、利胆退黄的功能。用于经闭痛经,胸腹胀痛、刺痛,热病神昏、癫痫发狂、黄疸尿赤等病症。

天麻

Rhizoma Gastrodiae

【来源】兰科植物赤箭 (Gastrodia elata Bl.)的干燥块茎。

【植物形态】多年生共生植物。茎单一,直立,圆柱形,高30~150厘米,黄褐色。叶鳞片状,膜质,互生,下部鞘状抱茎。地下块茎肥厚,长椭圆形、卵状长椭圆形,肉质,有均匀的环节,节上有膜质鳞片。总状花序顶生,长5~30厘米;苞片膜质,披针形,长约1厘米;花淡绿黄、蓝绿、橙红或黄白色;萼片与花瓣合生成壶状,口部偏斜,顶端5裂;唇瓣白色,先端3裂;唇瓣藏于筒内;合蕊柱长5~6毫米,子房下位,倒卵形,子房柄扭转,柱头3裂。蒴果长圆形或倒卵形,长1.2~1.8厘米,直径8~9毫米。种子多而极小,成粉末状。花期6~7月,果期7~8月。

天麻生于腐殖质较多而湿润的林下,向阳灌丛及草坡亦有。须与白蘑科真菌密环菌(Armillariella mellea (Vahk ex Fr.)Karst.〕和紫萁小菇(Mycena osmundicola)共生,才能使种子萌芽,形成圆球茎,并生长成为健常的天麻块茎。紫萁小菇为种子萌发提供营养,蜜环菌为原球菌长成天麻块茎提供营养。

【产地】主产于四川、云南等地,东北也产

【采制】冬至以后茎枯时采挖者称“冬麻”,体重饱满质佳;立夏以前植株出芽时采挖者称“春麻”,体松皮多皱缩者质次。挖得后,除去地上茎及菌丝,擦去外皮,洗净煮透或蒸熟,压平,60℃以下烘干或晒干。

【性状】呈椭圆形或长条形,略扁,皱缩而稍弯曲。表面黄白色至淡黄棕色,略透明,多不规则纵皱纹,有由潜伏芽排列成的多轮横环纹,具点状痕点或膜质鳞叶,有时可见棕黑色菌索。顶端有残留茎基(春麻),或为红棕色至深棕色鹦哥嘴状顶芽(冬麻),末端有自母体麻脱落后的圆脐形疤痕。质坚实,不易折断,断面较平坦,角质样,黄白色或淡棕色。气微,性平,味甘,微辛。

以质地坚实,体重,有鹦哥嘴,无空心者为佳。

野生品表面多呈淡黄棕色至灰黄色,有纵皱纹(习称“姜皮”)。栽培品表面呈黄白色,皮质较细嫩

天麻片:为不规则形的薄片,表面黄白色或淡棕色,边缘具纵裂纹;质坚脆,切面光亮,角质样,半透明;气微,味淡。

【显微特征】横切面:表皮有时残存,下表皮由2-3列木栓化细胞组成。皮层细胞数层,较老块茎皮层与下皮层相接处有2-3层椭圆形木化厚壁细胞,纹孔明显。中柱大,散列小型有限外韧维管束,或周韧维管束。髓部细胞类圆形,具纹孔。薄壁细胞充满多糖团块,有的含草酸钙针晶束。

粉末:黄白色。木化厚壁细胞多角形或长多角形,壁孔明显,部分壁呈连珠状。草酸钙针晶散在或成束。薄壁细胞圆形或椭圆形,充满能被碘液染成紫褐色、长椭圆形或卵圆形而无偏光现象的颗粒状物质,有的粘结成块(糊化多糖)。有螺纹、网纹及环纹导管。

【化学成分】含天麻素等

【理化鉴别】1.取粉末加水,浸渍,随时振摇,滤过。滤液加碘试液,显紫红色至酒红色。

2.取粉末,加-乙醇浸渍,随时振摇,滤过。滤液加硝酸汞溶液(取汞1份,加发烟硝酸1份溶解后,加水2份稀释制成),加热,溶液显玫瑰红色,并发生黄色沉淀。

3.薄层色谱。

【药理作用】1.对中枢神经系统的作用天麻有明显的镇静作用。天麻有明显的抗惊厥作用,但其作用的部位不在脊髓。天麻有明显的镇痛作用。

2.对心血管系统的作用天麻液对在位豚鼠心脏有减慢心率的作用,但不影响心脏收缩幅度。天麻能增加心肌营养性血流量,改善心肌循环,增加心肌供氧,对心肌缺血有保护作用。天麻有降压作用。

3.耐缺氧作用天麻在组织耗氧量增加或缺氧耐受力降低的情况下,能提高机体对缺氧的耐受力。

4.其他作用天麻注射液对小鼠非特异性免疫或特异性免疫中的细胞免疫与体液免疫均有增强作用。多次用药,还能显著增加脾脏重量。

【功效】天麻为名贵中药材之一。原名“赤箭”,始载于《神农本草经》,列为上品。天麻之名首见宋·《开宝本草》。具有祛风定惊之效。为治疗眩晕、癫痫、半身不遂、四肢麻木、小儿惊风的要药。

何首乌

Radix Polygoni Multiflori

【来源】蓼科植物何首乌(Polygonum multiflorum Thunb.)的干燥块根。

【植物形态】多年生缠绕草本。根末端肥大呈不整齐块状。茎缠绕,基部略木质化,上部多分枝,草质。叶互生,具长柄,叶片心形,长4~9厘米,宽2.5~5厘米,全缘,表明光滑无毛。托叶鞘膜质。花序圆锥状,顶生或腋生,花多数,细小,花被5深裂,白色,裂片大小不相等。瘦果卵形,具3棱,包于宿存翅状花被内。花期8~10月,果期9-11月。

【产地】主产于河南、湖南、广西、广东、贵州、四川等地。

【性状】呈团块状或不规则纺锤形;表面红棕色或红褐色,凹凸不平,有不规则的浅沟和皱纹,并有横长皮孔样突起及细根痕;体重,质坚实,不易折断,断面浅黄棕色或浅红棕色,显粉性,皮部有异型维管束环列,形成4~11个类圆形异型维管束作环状排列,形成“云锦花纹”,中央为较大的正常维管柱;气微,味微苦、甜涩。以体重、质坚实、粉性足者为佳。

何首乌片:为横切片,切面棕红色,异型维管束与中心维管束均明显。皮部有异型维管束环列,形成4-11个类圆形云朵状花纹,习称“云锦花纹”。

【显微特征】横切面:①木拴层为数列细胞,含红棕色物质 。②韧皮部较宽,散有类圆形异常维管束4~11个,为外韧型,导管稀少。③中央维管束形成层环明显。④薄壁细胞含草酸钙簇晶及淀粉粒。

粉末:棕色。①淀粉粒众多,单粒呈类球形,直径4-39μm,脐点呈星状、点状,层纹不明显。复粒直径6~51μm,由2-9分粒组成。②草酸钙簇晶较多,直径20-80μm,偶见簇晶与较大的类方形结晶合生。③具缘纹孔导管,具缘纹孔细密。④木纤维成束,细长。

【化学成分】含卵磷脂(lecithin)约3.7%;蒽醌衍生物约1.1%,主要为大黄酚、大黄素,其次为大黄酸、大黄素甲醚、大黄酚蒽酮、土大黄甙;还含芪三酚甙(polydatin)和鞣质。

【理化鉴别】1.取粉末约0.1g,加10%氢氧化钠溶液10ml,煮沸3分钟,冷后滤过.取滤液,加盐酸使成酸性,再加等量乙醚,振摇,醚层应显黄色.分取醚液4ml,加氨试液2ml,振摇,氨液层显红色(蒽醌类化合物反应)。

2.取粉末约0.2g,加乙醇5ml,温浸3分钟,时加振摇,趁热滤过,放冷.取滤液2滴,置蒸发皿中蒸干,趁热加三氯化锑的氯仿饱和溶液1滴,显紫红色。

【药理作用】1.抗衰老:何首乌水溶性成分可降低大鼠、小鼠脑内B型单胺氧化酶(MAO-B)活性(老年人及老年动物脑内MAO-B活性均升高).何首乌煎剂灌胃,可使老龄小鼠肾上腺增重,并使体内超氧化物歧化酶(SOD)活性提高。

2.降血脂及抗动脉硬化:何首乌醇提物灌胃,可抑制高血脂症鹌鹑血浆总胆固醇、甘油三酯、游离胆固醇和胆固醇酯的升高,延缓动脉粥样硬化的形成和发展。

3.对造血系统的作用:何首乌水煎醇沉液对小鼠骨髓粒系祖细胞生长有促进作用.制首乌温浸液灌胃可使出血性血虚小鼠血液中的红细胞数及血红蛋白含量增高。

4.对免疫功能的影响:黑豆汁拌蒸32小时首乌的煎液灌胃,有增强小鼠腹腔巨噬细胞吞噬鸡红细胞能力,并对抗强的松龙对巨噬细胞的抑制作用;其还增强红细胞免疫,使小鼠红细胞C3b受体花环率增多,降低免疫复合物花环率,并对抗强的松龙的免疫抑制作用。

【功效】何首乌为常用中药。始载于宋·《开宝本草》。具有解毒消痈、润肠通便的功能。用于瘰疬疮疡、风疹瘙痒、肠燥便秘等病症。制首乌补益精血,固肾乌须。

牛膝

Radix Achyranthis Bidentatae

【来源】苋科植物重齿牛膝(Achyranthes bidentata Bl.)的干燥根。

【产地】主产于河南,习称“怀牛膝”,四大怀药之一。

【性状】呈细长圆柱形,有时稍弯曲,上端较粗;表面土灰黄色或淡棕色,有细皱纹和侧根痕,皮孔明显;质较韧,断面微呈角质状而油润,可见筋脉点(维管束),断续排列成2~4轮同心环;气特异,味微甜、苦涩。【化学成分】皂苷、昆虫变态激素。

【功效】活血通经,补肝肾,强筋骨,利水通淋,引血(火)下行。释名:《本草经集注》“其茎有节,似牛膝,故以为名

附:川牛膝

Radix Cyathulae

【来源】苋科植物杯苋(Cyathula officinalis Kuan)的干燥根。

【产地】主产于四川。

【性状】长圆柱形、扭曲,表面黄色或黄棕色,具纵皱纹、疤痕,质韧、柴质。

远志

Radix Polygalae

【来源】远志科植物远志(Polygala tenuifolia Willd.)或卵叶远志(P. sibirica L.)的干燥根。

【产地】主产于山西、陕西。

【性状】远志棍呈圆柱形,略弯曲;表面灰黄色或灰棕色;全体有较深而密的横皱纹、纵皱纹及裂纹,老根的横皱纹较密而深陷,略呈结节状;易折断,断面皮部黄棕色,木部黄白色,平坦;皮部易与木部剥离;质脆,皮、易分离。去木者称“远志筒”或“远志肉”。气微,味苦、辛,嚼之有刺喉感。

【化学成分】皂苷

【功效】宁心安神,祛谈开窍,解毒消肿。

白芷

Radix Angelicae dahuricae

【来源】伞形科植物达呼里白芷(Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.)或杭白芷(A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan) 的干燥根。

【产地】白芷主产于河南(禹白芷)、河北(祁白芷);杭白芷主产于浙江(杭白芷)、四川(川白芷)。

【性状】长圆锥形,表面灰黄色,有横长突起的疤痕,质坚实,粉性足,香气浓郁。

白芷:形圆、疤痕散在;

杭白芷:上方下圆、疤痕四纵棱列。饮片白色或灰白色,有棕色环纹。

【化学成分】香豆素类。

【功效】白芷为常用中药。始载于《神农本草经》。具有散风祛寒、燥湿排脓、止痛的功能。用于风寒感冒头痛、风湿痹痛、鼻塞、鼻渊、牙痛、疮疡肿毒、妇女赤白带下等病症。

木香

Radix Aucklandiae

【来源】菊科植物木香(Aucklandia lappa Decne.) 的干燥根。

【植物形态】多年生草本,高1.5~2m。柱根粗大。茎直立,不分枝,被有稀疏柔毛。基生叶大型,具长柄;叶片三角形、卵形或长三角形,长30~100cm,宽15~20cm,基部心形,下延直达叶柄基部成不规则分裂的翅状,叶缘呈不规则浅裂或波状,疏生短刺,两面有短毛;茎生叶较小,边缘翼状抱茎。头状花序顶生及腋生,通常2~5个丛生于花茎顶端,腋生者单一;总苞片约10层;花全部管状,暗紫色,5裂;雄蕊5,花药结合成聚药雄蕊;子房下位,花柱伸出花冠之外。瘦果矩圆形,上端有2层淡紫褐色的羽状冠毛,桌熟时多脱落。花期5~9月,果期8~10月。

【产地】主产于云南,习称“云木香”。

【采制】种植第三年10月份或次年早春未萌发前采挖,除去须根,洗净,切段,粗者纵切成2--4块,风干或低温烘干,撞去粗皮。

【性状】呈圆柱形或半圆柱形;表面黄棕色至灰褐色,栓皮大多已除去,有明显的皱纹、纵沟及侧根痕,有时可见网纹;质坚,不易折断,断面灰褐色至暗褐色,周边灰黄色或浅棕黄色,形成层环棕色,有放射状纹理及散在的褐色油点;老根木部中心多枯成空洞。气香特异,味微苦。

以条匀、质坚实、没性足、香气浓郁者为佳。

【显微特征】横切面:木栓层为2~6列木本细胞,有时可见残存的落皮层。韧皮部宽广,筛管群明显;韧皮纤维成束无或稀疏散在或排成1~3环列。形成层断续成环。木质部导管束径向分叉排列;木纤维少数,存在于导管旁,近根中心较多;初生木质部四原型。韧皮部、木射线中均有较大的类圆形或椭圆形油室散在。本品薄壁细胞中含菊糖。

粉末:黄绿色。①菊糖碎块极多,用冷水合氯醛装置,呈房形、不规则团块状,有的表面现放射状线纹。②木纤维多成束,长梭形,纹孔横裂缝隙状或人字形、十字形。③网纹、具缘纹孔。④油室碎片淡黄色,细胞中含挥发油滴。⑤薄壁细胞淡黄棕色,有的含小形草酸钙方晶。⑥木栓细胞形状不一,壁薄,淡黄棕色。

【化学成分】含挥发油。单萜和倍半萜组成。如香叶烯、对-伞花烃、芳樟醇、β-榄香烯、丁香烯、律草烯、雪松烯、β-紫罗兰酮、雪松醇、α-木香醇、(1,8,11,14正十七四烯、以及木香内酯、二氢木香内酯、去氢木香内酯、木香烃内酯、二氢木香烃内酯、12-甲氧基二氢木香烃内酯及12-甲氧基二氢去氢木香内酯.另含苷类和生物碱。

【理化鉴别】取本品粉末0.5g,加乙醇10ml水浴加热约1min,滤过。取滤液1ml置试管中,加浓硫酸0.5ml,显浓紫色(检查去氢木香内酯)。经70%乙醇浸软后的切片,加15%α-萘酚溶液与硫酸各1滴,即显紫色。(检查糖类)。

薄层层析:取本品粉末0.5g,加氯仿10ml,超声处理30分钟,滤过,滤液作为供试品溶液.另取去氢木香内酯、木香烃内酯对照品,分别加氯仿制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液.吸取供试品溶液和对照品溶液各5μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以氯仿-环己烷(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以1%香草醛硫酸溶液,加热至斑点显色清晰.供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点

【药理作用】1.对消化系统的作用总生物碱能对抗乙酰胆碱与组胺对离体豚鼠回肠所致的痉挛作用。去内酯挥发油、总内酯及木香内酯、二氢木香内酯等对兔离体小肠均有抑制作用。土木香内酯可作为利胆剂。

2.对呼吸系统的作用动物实验表明:云木香水提取液、醇提取液、挥发油及总生物碱能对抗组胺与乙酰胆碱对气管和支气管的致痉作用,可用于支气管哮喘。

3.对心血管系统的作用挥发油中分离的内酯部分皆能不同程度地抑制豚鼠、兔与蛙离体心脏的活动,去内酯挥发油、总内酯、木香内酯、二氢木香内酯等静脉注射能使麻醉犬血压中度降低,降压作用比较持久。

4.抗菌作用

【功效】木香为常用中药。始载于《神农本草经》。具有行气止痛、健脾消食的功能。用于胸腹胀痛、泻痢后重、食积不消、不思饮食等病症。释名:《纲目》:“木香,草类也。本名蜜香,因其香气如蜜也。缘沉香中有蜜香,遂讹此为木香尔。”

山药

Rhizoma Dioscoreae

【来源】为薯蓣科植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.的干燥根茎。

【产地】主产于河南,习称“怀山药”。

【性状】毛山药:略呈圆柱状;表面黄白色或淡黄色,有纵沟、纵皱纹及须根痕,偶有浅棕色外皮残留;体重,质坚实,不易折断,断面白色,粉性;无臭,味淡、微酸,嚼之发黏。

光山药:圆柱形,两端平齐;表面光滑,白色或黄白色。

【功效】山药为常用中药。始载于《神农本草经》。原名薯蓣。具有健脾胃、益肺肾的功能。用于脾虚腹泻、肺虚咳嗽、寒热邪气、泄精健忘等病症。

骨碎补

Rhizoma Drynariae

【来源】水龙骨科植物槲蕨Drynaria fortunei (Kunze) J.SM.的干燥根茎。

【产地】主产浙江、福建、湖南、湖北、江西、广东、广西、四川、云南、贵州等省区。

【采制】全年均可采挖,除去泥沙,干燥,或再燎去茸毛(鳞片)。

【性状】根茎扁平条状,常弯曲,有分枝。表面密被棕色披针形小鳞片,边缘有睫毛,经火燎者鳞片焦灼并有脱落,呈棕褐色,两侧及上面具凸起或凹下的圆形叶痕。体轻,质脆,折断面红棕色,有17-25个维管束排列成环。味淡,微涩。

质量标志均以条粗大、色棕、毛茸少者为佳。

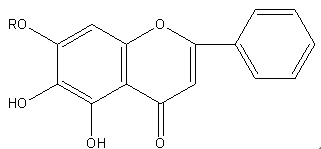

【化学成分】含橙皮甙(hesperidin)、柑橘素(naringenin)等。

【功效】骨碎补为较常用中药。始载于唐·《本草拾遗》。具有补肾、续筋骨、活血止痛的功能。用于肾虚腰痛、跌打损伤、耳鸣、牙齿松动等病症。

银柴胡

Radix Stellariae

【来源】石竹科植物银柴胡Stellariae dichotoma L. var. lanceolata Bge.的干燥根。

【产地】主产于西北部、内蒙古等地。

【采制】秋季采挖,除去茎、叶及须根,洗净,晒干。

【性状】呈类圆柱形或圆锥形,长15~40cm,直径0.5~2.5cm。表面浅黄色或黄白色,有扭曲的纵皱纹及支根痕,并有须根痕(栽培),习称“砂眼”,根头部略膨大,有密集的呈疣状突起的茎痕,习称“珍珠盘”。质较松脆,易折断,断面不平坦,较疏松,有裂隙,皮部甚薄,木部有黄、白色相间的放射状纹理。气微,味甘。

【化学成分】含甾体类、黄酮类、挥发性成分及其他物质。

【功效】银柴胡为较常用中药。始载于《本草纲目》。具有清虚热、除疳热的功能。用于阴虚发热、骨蒸劳热、小儿疳热等病症。

威灵仙

Radix Clematidis

【来源】毛茛科植物威灵仙 Clematis chinensis Osbeck 、棉团铁线莲(山蓼)C.hexapetala Pall.或东北铁线莲(黑薇)C. manshurica Rupr.的干燥根及根茎。

【产地】主产江苏、安徽、浙江等地。

【采制】秋季采挖根部,拣净杂质,除去茎叶,洗净泥土,用水浸泡,捞出,润透,切段后晒干,置干燥处。

【性状】根茎呈不规则块状,黄褐色,上端残留茎基,下侧丛生多数细根。根细略弯曲,表面棕褐色或棕黑色,有细纵纹,有时皮部脱落露出淡黄色木部。质坚脆易折断,断面木部类方形。味微苦。

以条匀,皮黑、肉白、坚实者为佳。

【化学成分】威灵仙根含原白头翁素(protoanemonin)白头翁素(Anemonin)、白头翁内酯(Anemonol)、及以常春藤皂苷元(hederagenin)、表常春藤皂苷元(epihederagenin)和齐墩果酸(oleanoic acid)为苷元的皂苷。

【功效】威灵仙为常用中药。始载宋·《开宝本草》。具有祛风除湿、通络止痛的功能。用于风湿痹痛、肢体麻木、筋脉拘挛。屈伸不利、骨鲠咽喉等病症。

防己

Radix Stephaniae tetrandrae

【来源】防己科植物石蟾蜍Stephania tetrandra S. More的的干燥根

【植物形态】多年生落叶缠绕藤本。根圆柱形。茎纤细,有略扭曲的纵条纹。叶互生,宽三角状卵形,长3.5~6.5厘米,宽5-7厘米,先端钝,具小突尖,基部截形或略呈心形,全缘,上面绿色,下面灰绿色至粉白色,两面被短柔毛,掌状脉5条;叶柄盾状着生,长5~6厘米。花小,单性,雌雄同株;雄花序为头状聚伞花序,排列成总状,雄花萼片4,花瓣4,黄绿色,雄蕊4,花丝连合成柱状体,上部盘状,花药着生其上;雌花集成短缩的聚伞花序,萼片、花瓣与雄花同,心皮1,花柱3裂。核果球形,熟时红色。花期5~6月,果期7~9月。

【产地】主产浙江、安徽。

【采制】秋季采挖,洗净,刮去或不刮去根皮,晒至半干切段,个大者再纵切两半,晒干。

【性状】根呈不规则圆柱形,或剖切成半圆柱形或块状,常弯曲,弯曲处有缢缩的横沟而呈结节状。表面淡灰黄色,可见残存的灰褐色栓皮、细皱纹、具有明显横向的皮孔样突起,有时皮部脱落,露出弯曲的导管束条纹,纵剖面黄白色,有导管束条纹。质坚实,断面平坦细腻,灰白色,粉性,木部占大部分,棕色导管束作放射状排列。气微,味苦。

以安徽产品质优;以条匀、质坚实、粉性足者为佳;

【显微特征】横切面:木栓细胞有时可见,黄棕色。皮层散有石细胞,2-3成群或单个散在,常切向排列,石细胞呈类方形或多角形,壁稍厚,孔沟明显。韧皮部较宽,筛管群束状。形成层成环。木质部占大部分,射线较宽;导管稀疏成群径向排列成放射状;导管旁有木纤维。薄壁细胞充满淀粉粒,并可见细小杆状草酸钙结晶。

粉末:类白色或黄白色。①淀粉粒单粒类圆形,脐点点状、裂缝状、三叉状,层纹不明显;复粒由2~6分粒组成。②石细胞类圆形、类方形或长椭圆形,壁稍厚,纹孔及孔沟明显,有的可见层纹。⑧纤维细长梭形,有单斜纹孔或交叉成十字形。④具缘纹孔及网纹导管。⑤木薄壁细胞长方形或长梭形,壁不均匀连珠状增厚,纹孔较大,横向。另有少数草酸钙小结晶及木栓细胞。

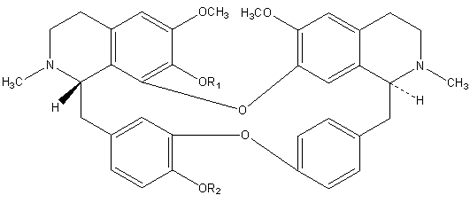

【化学成分】多种异喹啉生物碱,主要有粉防己碱、防己诺林碱、轮环藤酚碱、二甲基粉防己碱以及小檗胺等。

【理化鉴别】1.取本品粉2g,加0.5mol/L硫酸液20ml,水浴加热20min,滤过,滤液加氨试液调节pH至9,移入分液漏斗中,加苯20mI振摇提取,分取苯液5ml,回收溶剂。残渣加钼硫酸试液(1%钼酸铵的浓硫酸溶液)数滴,即显蓝紫色,渐变绿色至污绿色,放置,色渐加深。(检查粉防己碱)

2.取本品1.0g,加20%氨水0.2ml湿润,密塞放置30min,加氯仿20ml,提取4h,滤过,氯仿提取液回收氯仿近干,加乙醇定容为l0ml,供点样。在硅胶G预制板上点样3μl,以氯仿-甲醇—醋酸乙酯(7:4:2)在氨蒸气饱和下展开10cm,取出晾干,以改良碘化铋钾试液浸渍显色,生物碱斑点显桔红色,粉防己碱与防己诺林碱Rf值分别为0.52~0.56,0.27~0.32。

【药理作用】镇痛、抗炎、抗过敏作用,粉防己碱和防己诺林碱有镇痛作用及抗炎作用;粉防己有抗过敏作用。对大鼠瓦克瘤肉瘤W256有显著抑制作用。防己总生物碱对横纹肌有一定松弛作用;其碘甲烷或溴甲烷衍生物“汉肌松”具肌肉松弛作用。

【功效】防己为常用中药。始载于《神农本草经》。具有利水消肿、祛风止痛的功能。用于水肿、风湿痹痛、湿疹、小便不利等病症。

广防己

【来源】马兜铃科植物广防己Aristolochia fangchi Y.C. Wuex L. D. Chow et S.M.Hwang干燥根。

【性状】性状:根圆柱形,或对半剖成半圆柱形,稍弯曲。表面灰棕色,栓皮厚,粗糙。多纵皱纹,弯曲处有深横沟,刮去外皮露出灰黄色皮部;剖开面导管束易成刺片剥下。质坚硬,横切面略粉性,可见细密的放射状纹理。味苦。

由于马兜铃酸肾衰毒性,2005版药典已取消其药用标准,不能药用。

木防己

【来源】防己科植物木防己Cocculus trilobus (Thunb) DC.的根。

【产地】在贵州、陕西等地称“木防己”供药用。

【性状】根呈圆柱形,扭曲不直。表面黑褐色,有深陷而扭曲的沟纹,可见横长的皮孔状物及除去支根的痕迹。质坚硬,不易折断,断面黄白色,无粉质,皮部薄,木部几乎全部木化,可见放射状狭窄的导管群穿过。气无,味苦。

北豆根

Rhizoma Menispermi

【来源】防己科植物蝙蝠葛Menispermum dahuricum DC.的根茎。

【产地】主产东北、华北及陕西。

【采制】春、秋季采挖,除去须根及泥沙,干燥。

【性状】根茎圆柱形,弯曲,有分枝,长可达50cm,直径0.2~0.8cm。表面黄棕色至暗棕色,多有弯曲的细根及纵皱纹,外皮易剥落。质韧,不易折断,断面不整齐,纤维性,木部淡黄色,呈放射状排列,中心有髓。气微,味苦。

以条粗、外皮黄棕色、断面浅黄色者为佳。

【化学成分】化学成分含蝙蝠葛碱(dauricine)、蝙蝠葛任碱(menisperine)、蝙蝠葛诺林碱(daurinoline)等。

【功效】性味:性寒,味苦。 功能主治:清热解毒,祛风止痛。用于咽喉肿痛、肠炎痢疾、风湿痹痛。

延胡索

Rhizoma Cordalis

【来源】罂粟科植物延胡索Cordalis yanhusuo W.T. Wang 的干燥块茎。

【植物形态】多年生草本,高10~20cm。块茎类球形,直径0.5~25cm, 内部黄色。地上茎纤细,易折断。基生叶与茎生叶同形,有柄,茎生叶互生,二回三出复叶,第二回往往呈深裂小叶片长椭圆形、长卵形或线形,先端钝或锐尖,全缘。总状花序顶生或与叶对生;苞片阔披针形;萼片小,早落;花瓣4,外轮2片稍大,边缘粉红色,中央青紫色,上部1片尾部延伸成距,距长1~1.2cm,内轮2片较狭,上端青紫色,愈合,下部粉红色;雄蕊6,花丝连合成两束;子房扁柱形,1室,花柱细短,柱头似蝶状。蒴果线形。种子多数粒花期4月,果期5~6月。

【产地】药材主产于浙江。分布湖北、湖南、江苏、浙江等地。

【采制】5-6 月植株枯萎时采挖块茎,除去地上部分及须根,搓掉浮皮,洗净,入沸水煮3-6min至块茎内部恰无白心时,捞起晒干或烘干。

【性状】呈不规则扁球形,有的呈倒圆锥形,直径0.5~1.5cm。表面灰黄色或黄棕色,有不规则网状皱纹,上端中间有略凹陷的茎痕,外皮有时未脱落而显灰棕色,底部中央略凹呈脐状,有数个圆锥状小凸起(根痕)。质坚硬,断面黄色或黄棕色,角质样,有蜡样光泽;气微,味苦。

以个大、饱满、质坚、色黄、内色黄亮者为佳。个小、色灰黄、中心有白色者质次。

【显微特征】 横切面:皮层细胞十余层,淡黄色,扁平,最外侧常有2-3列木化厚壁细胞散在。茎痕处散布少数石细胞。韧皮部宽广,筛管及乳管断续排列数圈。木质部导管细小,分成4-7束,环状排列。中央有髓。薄壁细胞中充满糊化淀粉粒。

粉末:绿黄色。含糊化淀粉粒薄壁细胞淡黄色或几无色,类圆形、类多角形或长圆形。下皮厚壁细胞类多角形、长条形或不规则形,壁木化,连珠状增厚,纹孔细密。石细胞淡黄绿色,单个散在或少数成群呈类方形、类圆形、类多角形。管状分泌细胞和导管。

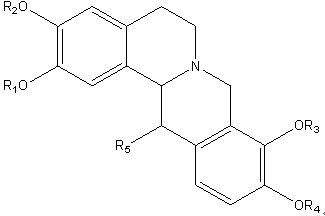

【化学成分】主要是异喹啉类生物碱.有延胡索甲素(紫堇碱,d-Corydaline)、延胡索乙素(消旋四氢巴马汀,dl-Tetrahydropalmatine)、延胡索丙素(原阿片碱,Protopine)、延胡索丁素(l-四氢黄连碱,l-Tetrahydrocoptisine)、延胡索戊素(dl-四氢黄连碱)、延胡索己素(l-四氢非洲防己碱,Tetrahydrocolumbamine)、黄连碱(Coptisine)、去氢延胡索甲素(Dehydrocoryda- line )等。

【理化鉴别】1.取本品粉末2g,加硫酸液0.25mol/L20ml,振摇片刻,滤过。取滤液2ml,加1%铁氰化钾溶液0.4ml与1%三氯化铁溶液0.3ml的混合液,即显深绿色,放置后底部有较多深蓝色沉淀(酚类反应)。另取(滤液,加重铬酸钾试液1滴,生成黄色沉淀。

2.取本品粉末2g,加10%醋酸20ml,振摇片刻,滤过。取滤液2ml,滴加碘化铋钾试液,立即产生桔红色沉淀。(生物碱反应)

3.薄层层析:取本品粉末2g,加浓氨水数滴使润湿,密塞15分钟,加苯20ml冷浸24小时,滤过,滤液水浴上浓缩至约2ml供点样。另取四氢巴马亭配成每ml含1mg的对照品溶液5μl,以环己烷-氯仿-甲醇-二乙胺(5:3:0.5:1滴)为展开剂,展距13cm,取出晾干后置碘蒸气中3-5S,取出在紫外光灯(365nm)下观察,四氢巴马亭显亮绿黄色荧光斑点,样品液色谱中显相同荧光斑点,Rf值约0.45。

【药理作用】1.对中枢神经系统的作用延胡索的多种制剂均有明显镇痛作用,尤以醇制浸膏、粉剂及醋制流浸膏的作用为明显。较大剂量的延胡索乙素对兔、鼠、犬、猴等均有明显的镇静催眠作用

2.对消化系统的作用实验证明:延胡索的一些成分对胃溃疡有保护作用,如去氢延胡索甲素皮下注射,对大白鼠的实验性胃溃疡,特别是幽门结扎或阿司匹林诱发的胃溃疡,有明显保护作用。

【功效】为常用中药。又名元胡。始载于宋·《开宝本草》。商品主要为栽培品,但仍有多种野生元胡。具有活血、利气、止痛的功能。用于胸胁、脘腹疼痛、经闭通经、产后瘀阻、跌仆肿痛等病症。

大戟

Radix Euphorbiae pekinensis

【来源】大戟科植物大戟Euphorbia pekinensis Rupr.的干燥根。

【产地】主产江苏。

【采制】秋冬季采挖根部,洗净泥土,晒干即得。

【性状】不规则圆柱形或圆锥形,略弯曲。表面灰棕色至深棕色,粗糙而具侧根,顶端多膨大,上有许多圆形的地上茎痕,向下渐细,有纵直沟纹及横生皮孔与支根痕。质坚硬,不易折断,折断面纤维性,类白色至灰棕色。气无,味苦涩。

以根条均匀,肥嫩、质软无须者为佳。

【化学成分】大戟根含大戟苷(Euphornin)。

【功效】大戟为少常用中药。始载于《神农本草经》。具有泻水逐饮、消肿散结的功能。用于水肿胀满、痰饮、胸膜积水、肝硬化腹水等病症。

狼毒

Radix Euphorbia ebracteilatae

【来源】为大戟科植物月腺大戟Euphorbia ebracteilata Hayata或狼毒大戟E.fischeriana Steud(及瑞香科植物瑞香狼毒Stellera chamaejasme L.)的干燥根。

【产地】月腺大戟主产河南、安徽,狼毒大戟主产东北、华北。

【采制】春秋两季均可采挖。将根挖出,去掉残茎,洗去泥土,切成横片(瑞香狼毒可不切片),晒干或晾干即可。

【性状】月腺大戟:横、斜或纵切片,类圆形、长圆形或块状。栓皮灰褐色,呈重叠的薄片状,易剥落而显棕黄色切面黄白色,有异型维管束,形成黄褐色或黄色大理石样纹理或环纹,黄褐色或黄色部分为凝聚的分泌物。质轻,折断有粉性。气微,味甘,有刺激性辣味。同心环纹颜色较浅,不如狼毒大戟根的明显,以水湿之不显粘性。

狼毒大戟:栓皮灰棕色,易剥落而显棕黄色或棕红色。切面黄白色,可见异型维管束形成较明显的同心环纹。水湿之有粘性。

以片大,粉性足者为佳。

【功效】狼毒为少常用中药。始载于《神农本草经》。具有散结、下气行水、杀虫的功能。用于寒热水气、肿胀、痰饮咳逆、恶疮鼠瘘,外用于淋巴结结核及疥癣等病症。

雷公藤

Radix Tripterygii

【来源】卫矛科植物雷公藤Tripterygium wilfordii Hook.f.的干燥根。

【产地】产于浙江、安徽、江西、广东、广西。

【采制】秋季采挖,去净二层皮,晒干,生用。

【性状】根圆柱形,扭曲,常具茎残基。表面土黄色至黄棕色,粗糙,具细密纵向沟纹及环状或半环状裂隙;栓皮层常脱落,脱落处显橙黄色。皮部易剥离,露出黄白色的木部。质坚硬,折断时有粉尘飞扬,断面纤维性;横切面木栓层橙黄色,显层状;韧皮部红棕色;木部黄白色,密布针眼状孔洞,射线较明显。气微、特异,味苦徽辛。有大毒。

【化学成分】根含雷公藤碱(wilfordine),雷公藤次碱(wilforine),雷公藤精碱(wilforjing)等倍半萜大环生物碱;雷公藤内酯(wilforlide)A、B ,雷公藤内酯醇即雷公藤甲素(triptolide)等二萜内酯类化合物。

【功效】苦、辛,凉。有大毒。 祛风,解毒,杀虫。外用治风湿性关节炎,皮肤发痒,杀蛆虫、孑孓,灭钉螺,毒鼠。

秦艽

Radix Gentianae macrophyllae

【来源】龙胆科植物大叶秦艽Gentiana macrophylla Pall.、麻花秦艽G.straminea Maxim.、粗茎秦艽G.crassicaulis Duthie.、小秦艽G. dahurica Fisch. 的干燥根。

【产地】大叶秦艽主产于甘肃、陕西,麻花秦艽主产于四川、云南、西藏,粗茎秦艽、小秦艽主产于内蒙古、河北、山西。

【性状】秦艽:呈类圆柱形,上粗下细,扭曲不直,长10~30cm,直径1~3cm。表面黄棕色或灰黄色,有纵向或扭曲的纵皱纹,顶端有残存茎基及纤维状叶鞘。质硬而脆,易折断,断面略显油性,皮部黄色或棕黄色,木部黄色。气特异,味苦、微涩。

麻花艽:呈类圆锥形,多由数个小根纠聚而膨大,直径可达7cm。表面棕褐色,粗糙,有裂隙呈网状孔纹。质松脆,易折断,断面多呈枯朽状。

小秦艽:呈类圆锥形或类圆柱形,长8~15cm,直径0.2~1cm。表面棕黄色。主根通常1个,残存的茎基有纤维状叶鞘,下部多分枝。断面黄白色。

【化学成分】秦艽的苦味成分是龙胆苦苷。生物碱:秦艽碱甲(龙胆碱, Gentianine)、龙胆次碱(即秦艽碱乙,Gentiandine),及秦艽碱丙(Gentiopieroside)。

【功效】秦艽为常用中药。始载于《神农本草经》。具有祛风湿、退虚热、止痹痛的功能。用于风湿痹痛、筋脉拘挛、骨节酸痛、日哺潮热、小儿疳积、发热等病症。

白薇

Radix et Rhizoma Cynanchi atrati

【来源】萝藦科植物白薇Cynanchum atratum Bge。或蔓生白薇C. versicolor Bge。的干燥根及根茎。

【产地】主产安徽、湖北、辽宁等地。

【采制】春、秋二季采挖,洗净,干燥。

【性状】根茎粗短,有结节,略横向延长,多弯曲,顶端有圆形凹陷的茎痕或残存茎基,下面及四周簇生多数细长的根。根长10~25cm,直径0.1~0.2cm。表面棕黄色。质脆,易折断,断面皮部黄白色,中央有细小黄色木心。气微,味微苦。以根粗壮,色棕黄者为佳。

【化学成分】白薇根含白薇素、白薇苷、挥发油。

【功效】白薇为较常用中药。始载于《神农本草经》。具有清血热、利尿通淋、解毒疗疮的功能。用于温邪伤营发热、阴虚发热、骨蒸发热、产后血虚发热、热淋、血淋、痈疽肿毒等病症。

天花粉

Radix Trichosanthis

【来源】葫芦科植物栝楼Trichosanthes kirilowii Maxim.或双边栝楼T. rosthornii Herms的干燥根。

【植物形态】栝楼:多年生草质藤本。块根圆柱状,肥厚,富含淀粉。茎多分枝,具纵棱及槽,被柔毛。叶互生,叶柄长,叶片近圆形或宽卵状心形,常3~5浅裂至中裂,稀深裂,裂片菱状倒卵形,边缘常再浅裂,两面均稍被毛;卷须细长,有3~7分歧。花单性,雌雄异株;雄花排成总状花序,枝端花有时单生;萼片披针形,全缘;花冠白色,5深裂,裂片倒卵形,先端有流苏,雄蕊3;雌花单生于叶腋。果实圆形或椭圆形,成熟后橘黄色,有光泽。种子扁平,卵状椭圆形,浅棕色,光滑,近边缘处具一圈棱线。花期5~8月,果期8~10月。

双边栝楼:与栝楼相似,但植株短小,叶片稍大,3-7深裂,裂片线状披针形,极稀具小裂片。种子较大,极扁平,呈长方椭圆形,神棕色,具边缘稍远处有一圈不甚整齐的明显棱线。

【产地】栝楼主产于河南、山东,以河南安阳一带所产质量最好。双边栝楼主产于四川。

【采制】春、秋季均可采挖,以秋季采者为佳。挖出后,洗净泥土,刮去粗皮,切成10-20cm长段,粗大者可再切对开,晒干。用硫黄熏白。

【性状】呈不规则圆柱形、纺锤形或瓣块状,长8~16cm,直径1.5~5.5cm。表面黄白色或淡棕黄色,有纵皱纹、细根痕及略凹陷的横长皮孔样突起,有的有黄棕色外皮残留。质坚实,断面白色或淡黄色,富粉性,横切面可见黄色木质部,略呈放射状排列,纵切面可见黄色条纹状木质部。气微,味微苦。

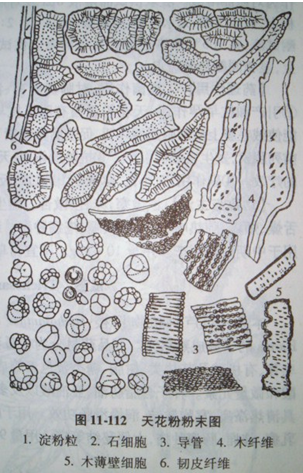

【显微特征】横切面:木栓层内侧有1-列石细胞断续排列成环。韧皮部狭窄。形成层不明显。木质部宽广,导管3-10个,成群或散在,初生木质部导管附件常有小片木间韧皮部。薄壁细胞富含淀粉粒。

粉末:类白色。淀粉粒甚多,单粒类球形、半圆形或盔帽状,直径6-48mm,脐点点状、短缝状或人字形,层纹隐约可见;复粒常由一个大的分粒与几个小的分粒组成。具缘纹孔导管大,多破碎,有的具缘纹孔呈六角或方形,排列紧密。石细胞黄绿色,长方形、椭圆形、类方形、多角形或纺锤形直径27-72mm,壁较厚,纹孔细密。

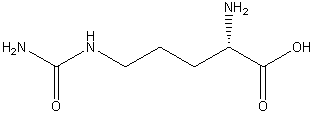

【化学成分】栝楼根主含皂苷、天花粉蛋白(Trichosanthin)、氨基酸类、酶和多糖。如天冬氨酸、瓜氨酸、谷氨酸、甘氨酸、精氨酸、丝氨酸γ-氨基丁酸等。

【理化鉴别】取本品粉末2g,加稀乙醇20ml,超声处理30min,滤过,滤液作为供试品溶液。另取瓜氨酸对是照品,加稀乙醇溶解,制成每1ml含1mg的溶液,作用为对照品溶液。吸取上述供试品溶液6μl,及对照品1μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-无水乙醇-冰醋酸-水(8:2:2:3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以茚三酮试液,在105℃烘至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【药理作用】1.致流产和抗早孕作用天花粉蛋白进入体内直接作用于胎盘绒毛合体滋养叶细胞,造成其功能和形态的损伤,进而使循环障碍和进一步的大量组织坏死,胎盘激素水平迅速下降到先兆流产的临界水平以下.由于胎盘形态和功能严重损伤的结果,破坏了母体与胎儿间的内分泌联系和物质交换,使胎儿死亡。

2.抗癌作用。

3.在体外对溶血性链球菌、肺炎双球菌及白喉杆菌有一定抑制作用。

【功效】天花粉为常用中药。原名栝楼根。始载于《神农本草经》。具有清热生津、降火润燥、消肿排脓的功能。用于热病烦渴、肺热燥咳、内热消渴、疮疡脓毒等病症。

泽泻

Rhizoma Alismatis

【来源】泽泻科植物泽泻Alisma orientale(Sam.)Juzep.的干燥块茎。

【产地】主产于福建,四川,江西等地。以福建、四川产者最为著名,故有建泽泻与川泽泻之称。

【性状】块茎类球形、椭圆形或卵圆形、长2~7cm,直径2~6cm。表面黄白色或淡黄棕色,有不规则的横向环状浅沟纹及多数细小突起的须根痕,上端有脐状茎痕,底部有数个瘤状芽痕。质坚 实,断面黄白色,粉性,有多数细孔。气微,味微苦。

以块大、黄白色、光滑、质充实、粉性足者为佳。

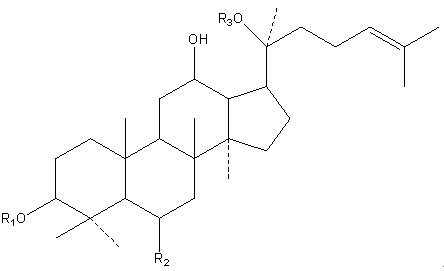

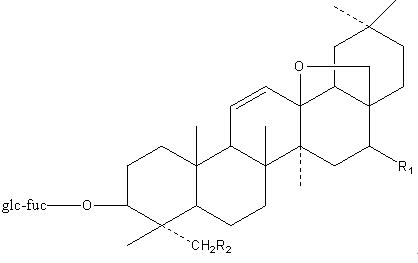

【化学成分】以三萜类成分为主,含多种四环三萜酮醇衍生物。如泽泻萜醇A、B、C(alisol A,B,C)及其乙酸酯,表泽泻萜醇A(epialisol A)、泽泻醇(alismol)、环氧泽泻烯等。

【功效】具有利尿,清湿热的功效。用于小便不利、尿路感染、水肿、眩晕、高血脂等病症。

白茅根

Rhizoma Imperatae

【来源】禾本科植物白茅Imperata cylindrica Beauv. var. major(Nees)C. E. Stapf的根茎。

【产地】全国各地均产。

【性状】根茎长圆柱形,有时分枝,长短不一,长30~60cm,直径2~4mm。表面黄白色或淡黄色,有光泽,具纵皱纹,节明显,稍突起,节间长1~3cm。体轻,略脆,断面多具放射状裂隙,中心可见一小孔。气微,味微甜。

以条粗、色白、味甜者为佳。

【化学成分】主含三萜化合物、糖类等,如芦竹素(Arundoin)、白茅素(Cy-lindrin )。

【功效】具有清热凉血,利尿通淋的功效。用于衄血,尿血,热淋,水肿,黄疸,小便不利,热病烦渴,胃热呕哕,咳嗽等症。

香附

Rhizoma Cyperi

【来源】莎草科植物莎草Cyperus rotundus L.的干燥根茎。

【产地】 主产于山东、浙江、福建、湖南、河南等省。

【性状】根茎多呈纺锤形,或略弯曲,长1.5~3.5cm,直径0.5~1cm。表面紫棕色或焦黑色,具纵皱纹,有6~10个略隆重起的环节 ,节间长2~6mm,节处有棕色毛须及残留根痕,去净毛须的较光滑,环节不明显。质硬,断面略显粉性,有维管束小点。气香,味微苦。

【化学成分】根茎含挥发油约1%。主要为单萜和倍半萜类化合物,如β-蒎烯(β-Pinene)、柠檬烯(Limonene)、香附烯(Cyperene)、β-芹子烯(β-Scliene)、α-香附酮(α-Cyperone)、β-香附酮(β-Cyperene)、广藿香酮(Patchoulenone) 、香附醇(Cyperol)等。

【功效】香附为常用中药。原名莎草。始载于《名医别录》。具有行气解郁、调经止痛的功能。用于肝胃不和、气郁不舒、胸腹胁肋胀痛、痰饮痞满、月经不调、崩漏带下等病症。

百部

Radix Stemonae

【来源】百部科植物直立百部Stemona sessilifolia (Miq.) Miq.、蔓生百部S.japonica (Bl.) Miq.或对叶百部S. tuberosa Lour. 的干燥块根。

【产地】主产于安徽、江苏、湖北、浙江、等省区。

【性状】直立百部:块根呈纺锤形,上端较细长,有的下端作长尾状并弯曲,长5-17厘米,直径0.5-1厘米。表面黄白色或淡棕黄色,有不规则深纵沟,间或有皱纹。质脆,易折断,断面平;质脆,受潮后易软,断面平坦,角质样,淡黄棕色或黄白色,皮部较宽,中柱扁小。气微,味甘、微苦。

蔓生百部:块根两端稍狭细,表面淡灰白色,多不规则皱褶及横皱纹,味较苦。

对叶百部:块根呈长纺锤形或长条形,长8-20厘米,直径0.8-2厘米;表面淡黄棕色至灰棕色,具浅纵皱纹或不规则纵槽;质坚实,断面黄白色至暗棕色,中柱较圆而大,髓部类白色。

【化学成分】块根含多种生物碱。以吡咯并氮杂薁类生物碱为主。如直立百部碱(sessilistemonine)、百部碱(stemomne)、对叶百部碱(tuberostemonine)蔓生百部碱(stemonamlne)斯替宁碱(stemne)。

【功效】甘、苦,微温。归肺经。润肺下气止咳,杀虫。用于新久咳嗽,肺痨咳嗽,百日咳;外用于头虱,体虱,蛲虫病,阴部骚痒。蜜百部润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

知母

Rhizoma Anemarrhenae

【来源】百合科知母Anemarrhena asphodeloides Bge. 的干燥根茎。

【产地】主产于河北。

【采制】春、秋二季采挖,除去须及泥沙,晒干,习称“毛知母”。或除去外皮,晒干

【性状】毛知母:呈长条状,微弯曲,略扁,长3~15cm,直径0.8~1.5cm。表面黄棕色至棕色,一端残留淡黄色的叶基(习称“金包头”)上方有一纵沟,具紧密排列的环状节,节上密生黄棕色的残存叶基(似毛状),由两侧向根茎上方生长;下面隆起而略皱缩,并有圆点状凹陷或突起的点状根痕。质硬,易折断,断面黄白色。气微,味微甜、略苦,嚼之带粘性

【化学成分】根茎中含多种知母皂甙(Timosaponin)A-Ⅰ、A-Ⅱ、A-Ⅲ、A-Ⅳ, B-Ⅰ和B-Ⅱ.尚含有黄酮类的芒果甙(Mangiferin, Chi-monin),异芒果甙(Isomangiferin);生物碱类的胆碱(Choline);有机酸类烟酸(Nicotinic acid)等。

【功效】本品为常用中药,始载于《神农本草经》,列为中品。具有清热泻火,生津润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热咳嗽,内热消渴,肠燥便秘;骨蒸潮热。

穿山龙

Rhizoma Dioscoreae nipponicae

【来源】薯蓣科薯蓣属植物穿龙薯蓣Dioscorea nipponica Makino,的干燥根茎。

【产地】主产辽宁、吉林、黑龙江、河北、内蒙古、山西、陕西。

【采制】春秋采挖,去掉外皮及须根,切片晒干。

【性状】根茎类圆柱形,稍弯曲,常有分枝,长10-15cm,直径0.3-1.5cm。表面黄白色或棕黄色,有不规则纵沟、刺状残根及偏于一侧的突起茎痕,偶有膜状外皮和细根。质坚硬,断面平坦,类白色或黄白色,散有淡棕色维管束小点。气微,味苦涩。

【化学成分】主要含薯蓣皂苷(dioscin)等多种甾体皂苷。

【功效】性温,味甘、苦。 舒筋活血,止咳化痰,祛风止痛。用于腰腿疼痛、风湿痛、风湿关节痛、筋骨麻木、大骨节病、跌打损伤、闪腰、咳嗽喘息、气管炎、支气管炎。

白及

Rhizoma Bletillae

【来源】为兰科植物条纹白及 Bletilla striata (Thunb.)Reichb.f. 的干燥块茎。

【产地】主产贵州、四川、湖南、湖北、河南、浙江、陕西等地。

【采制】夏、秋二季采挖,除去须根,洗净,置沸水中煮或蒸至无白心,晒至半干,除去外皮,晒干。

【性状】呈不规则扁圆形,横向多有2~3个爪状分枝,直径2~3cm,厚0.5~1.5cm。表面灰,上方有凸起的茎痕,下方有连接另一块茎的痕迹,以茎痕为中心,有数圈棕褐色同心环节和节上有点状须根痕 。质坚硬,断面类白色,半透明,角质样,可见散在的点状维管束。味苦,嚼之有黏

【化学成分】块茎含粘液质,其中含白性。及葡萄糖甘露聚糖(bletillglucomannan)。

【功效】具有收敛止血,消肿生肌的功效。用于咳血吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂;肺结核咳血,溃疡病出血。

三颗针

Radix Berberidis

【来源】小檗科植物豪拟猪刺Berberis soulieana Schneid小黄连刺B.Wilsonae Hemsl. 的根。

【产地】主产于四川、云南、贵州、湖北。

【性状】根呈圆柱形,稍扭曲,长 10~ 15cm,直径 1~ 3cm。外皮灰棕色,易脱落。质坚硬,折断面裂片状,鲜黄色,切片近圆形,稍显放射状纹理,髓棕黄色。气微,味苦。

【化学成分】主要含小檗碱(berberine)、巴马亭(掌叶防己碱palmatine)、小檗胺(berbamine)、药根碱(jatrorrhizine)等。

【功效】苦,寒。清热燥湿,泻火解毒。用于细菌性痢疾、肠炎、上呼吸道感染、黄疸等症。

乌药

Radix Linderae

【来源】樟科植物乌药Lindera aggregata (Sims) Kosterm.的的干燥块根。

【产地】主产于浙江、湖南、湖北等省。以浙江天台产者为佳,称“天台乌药”或“台乌药”。

【采制】全年均可采挖,除去细根,洗净,趁鲜切片,晒干,或直接晒干。

【性状】多呈纺锤状或圆柱形,略弯曲,有的中部收缩成连珠状,长6~15cm,直径1~3cm。表面黄棕色或黄褐色,有细纵皱纹及侧根痕,皮部易脱落而露出纤维状导管束。质坚硬。切片厚0.2-2mm,切面黄白色或淡黄棕色,中心颜色较深,射线放射状,可见年轮环纹。气香,味微苦、辛,有清凉感。

【化学成分】含倍半萜类化合物香樟烯(lindestrene)、乌药烯(lindenene)、乌药醇(lindenenol)、乙酸乌药酯(lindenenyl acetate)、乌药酮(lindenenone)、乌药醚(linderoxide)、乌药内酯(linderalactone)、乌药酸(Linderaic acid)、龙脑(borneol)。

【功效】具有行气止痛,温肾散寒的功效。 用于胸腹胀痛、气逆喘急、疝气、痛经等

红景天

Radix et Rhizoma Rhodiolae crenulatae

【来源】景天科植物大花红景天Rhodiola crenulata (Hook. F. et Thoms) H. Ohba的干燥根和根茎。

【产地】秋季花茎凋枯后采挖,除去粗皮,洗净,晒干。

【性状】根茎呈圆柱形,粗短,略弯曲,少数分枝。表面棕色或褐色,粗糙有褶皱,剥开外皮有一层膜质黄色表皮且具粉红色花纹;宿存部分老花茎,花茎基部被三角形或卵形膜质鳞片;节间不规则,断面粉红色至紫红色,有一环纹,质轻,疏松。主根呈圆柱形,粗短;断面橙红色或紫红色,有时具裂隙。气芳香,味微苦涩,后甜。

【显微特征】根横切片:木栓层5-8列细胞,栓内层细胞椭圆形、类圆形。中柱占极大部分,有多数维管束排列成2-4轮环,外轮环维管束较大,为外韧型;内侧2-3轮维管束较小,为周木型。根茎横切片老根茎有2-3条木栓层带,嫩根茎无木栓层带。中柱占根茎的大部分,散生维管束,最外侧有外韧型维管束,放射排列成环。韧皮部较狭窄,木质部导管5至数个相聚,稀疏排列。射线2-3列细胞。内侧为 周木型维管束,星状排列。薄壁细胞含棕色物。髓部宽广,散生维管束。

【化学成分】红景天苷(Salidroside)及其苷元酪醇(Tryosol)。

【功效】具有益气活血,通脉平喘的功效。用于气虚血瘀,胸痹心痛,中风偏瘫,倦怠气喘。

山豆根

Radix Sophorae Tonkinensis

【来源】豆科植物越南槐Sophora tonkinensis Gapnep.的干燥根及根茎。

【产地】主产于广西、广东、云南、贵州等地。

【采制】秋季采挖,除去杂质,洗净,干燥。

【性状】根茎呈不规则的块状,横向延长,具结节,顶端常残存茎基或茎痕,其下着生根数条。根呈长圆柱形,常有分枝,略弯曲,长短不等。表面棕色至棕褐色,有不规则的纵皱纹及突起的横向皮孔。质坚硬,难折断,断面皮部浅棕色,木部淡黄色。有豆腥气,味极苦。

【化学成分】根含生物碱,其中苦参碱(matrine),氧化苦参碱(oxyma-trine),臭豆碱(anagyrine)和甲基金雀花碱(methylcytisne);黄酮类化合物有紫檀素(pterocarpin)和l-三叶豆紫檀苷(l-trifolirhizin)、山豆根素(sophoranone)、山豆根查耳酮(sophoradin)、山豆根色烯素 (sophoranochromene)、山豆根色烯查耳酮(sophoradochromene)、山豆根色烯素。

【功效】山豆根为较常用中药。始载于宋·《开宝本草》。具有清热解毒、利咽消肿的功能。用于咽喉、牙龈肿痛、肺热咳嗽、热结便秘等病症。

玄参

Radix Scrophulariae

【来源】玄参科植物玄参Scrophularia ningpoensis Hemsl.的干燥根。

【植物形态】多年生草本。根近圆柱形,下部常分枝,外皮灰黄色或灰褐色。茎直立,具四棱。叶对生,卵形至卵状椭圆形,先端尖,基部圆形,边缘具细锯齿,齿缘反卷,骨质,并有突尖。聚伞花序呈圆锥状;花萼5裂几达基部,裂片近圆形;花冠暗紫色,管部斜壶状,顶端5裂,上面2裂片较大而长,侧面2裂片次之,下面1裂片最小。能育雄蕊4枚,退化雄蕊1枚。蒴果卵形。花期7~8月,果期8~9月。生于溪边、山坡林下及草丛中。

【产地】主产于浙江,安徽、江苏、江西、福建等省也分布,以浙江产量大。

【采制】冬季茎叶枯萎时采挖。除去根茎、幼芽、须根及泥沙,晒或烘至半干,堆放3-6天(发汗),反复数次至干燥。

【性状】根类圆柱形,中部略粗,或上粗下细,有的微弯似羊角状,长6~20cm,直径1~3cm。表面灰黄色或灰褐色,有不规则纵沟、横向皮孔样突起及稀疏的横裂纹凹点状须根痕。质坚实,难折断,断面黑色,微有光泽。有焦糖气,味甘微苦。

以水浸泡,水呈墨黑色。以条粗壮、质坚实、断面色黑者为佳。

【显微特征】横切面:皮层较宽,石细胞单个散在,或3-5个成群多角形、类圆形或类方形,壁较厚,层纹明显。韧皮射线多裂隙。形成层成环。木质部射线宽广,亦多裂隙。导管少数,类多角形,伴有木纤维。薄壁细胞含核状物。

粉末:灰棕色。①石细胞较多,大多散在或2-5成群,长方形,类方形,类圆形,三角形梭形或不规则形,孔沟明显,胞腔较大。②薄壁细胞较多,细胞内含深色类圆形核状物。③木纤维细长,有细小或人字形纹孔,有的具短分枝。④以网纹导管为主。

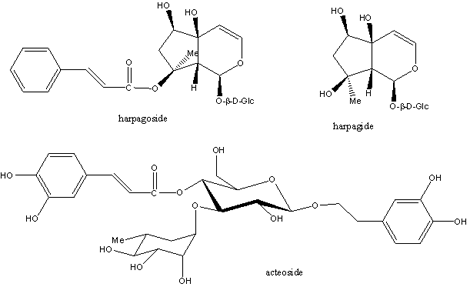

【化学成分】环烯醚萜甙类成分:哈巴苷(Harpagide)、哈巴俄苷(Harpogoside) 、8-O-(邻-甲基-对-香豆酰)-哈巴俄甙[8-(O-methyl-P-coumaroyl)-harpogoside],均为使玄参变黑的成分。还有苯丙苷类,如阿格托苷等。

【理化鉴别】薄层色谱:取本品粉末2g,加甲醇10ml,浸泡1小时后,超声处理15分钟,滤过,滤液作供试品溶液。取哈巴苷(Harpagide)、哈巴俄苷对照品制成对照品溶液。上述两溶液分别点于同一硅胶G薄层板上。以正丁醇-冰醋酸-水(4:1:5)为展开剂展开。喷以香草醛-硫酸试液显色。

【药理作用】1.降压作用:本品的水浸液、煎液、乙醇-水浸出液及乙醇浸出液对狗、猫及家兔等麻醉动物,对健康犬或肾型高血压犬均有降压作用,肾型高血压狗口服玄参煎剂的降压作用较健康的狗的降压作用更为明显。

2.抗菌作用:本品对多种致病性及非致病性真菌具有抑制作用。

3、降血糖作用:本品流浸膏试验于家兔,可使血糖有所降低。

【功效】本品为常用中药,始载于《神农本草经》,列为中品。味甘、苦、咸。具有清热凉血,泻火解毒,滋阴的功效。主治温邪入营,内陷心包,温毒发斑,热病伤阴、舌绛烦渴、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤、咽痛、瘰疬、白喉、痈肿疮毒。

甘松

Radix Rhizoma Nardostachyos

【来源】败酱科植物甘松Nardostachys chinensis Batal、或匙叶甘松N. jatamansi DC. 的干燥根及根茎。

【采制】春、秋二季采挖,除去泥沙及杂质,晒干或阴干。

【性状】根茎短小,顶端残留茎、叶残基,呈狭长的膜质片状或纤维状,长1~3cm。外层黑棕色,内层棕紫色或黄色。根略呈圆锥形,多弯曲,单一或2-6条交结、分枝或并列,长5~18cm,表面暗棕褐色,皱缩,外皮常裂成不规则片状,有细根及须根。质松脆,易折断,断面粗糙,皮部深棕色,木部黄白色。气特异,味苦而辛,有清凉感。

以条长、根粗、香气浓者为佳。

【化学成分】主含挥发油,为倍半萜类成分,如缬草萜酮(valeranone),甘松新酮(nardosinone),甘松香酮(kanshone,以及环烯醚萜化合物和三萜成分。

【功效】具有理气止痛,开郁醒脾的功效。用于脘腹胀满、食欲不振,呕吐;外治牙痛,脚肿

缬草

Radix Rhizoma Valerianae

【来源】败酱科植物缬草Valeriana officinalis L.的根及根茎。

【产地】主产于陕西、甘肃、青海、四川、河北等省。

【性状】根茎呈圆柱形,长1.5~3厘米,直径约1.2厘米,顶端具幼芽或残茎侧面常有匍匐枝及鳞叶,四周密生多数细长的根,根多弯曲。表面黄色至棕色,有细纵皱纹。根茎质坚实,断面黄白色,角质,纵切面可见髓部有多数横膈膜。有强烈特异臭气,味微苦辛。以须根粗长、整齐、外面黄棕色、断面黄白色、气味浓烈者为佳。

【化学成分】主含挥发油,主成分为异戊酸龙脑酯、龙脑等,有含生物碱如缬草碱等 。

【功效】具有镇静安神,理气止痛的功效。用于神经衰弱、失眠、癔病、癫痫、胃腹胀痛、腰腿痛、跌打损伤。

南沙参

Radix Adenophorae

【来源】桔梗科沙参属植物四叶沙参Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch.、杏叶沙参A. stricta Miq.的干燥根。

【产地】主产于安徽,江苏,浙江,贵州等地。以安徽,江苏,浙江所产质量最佳,贵州产量大。

【采制】秋季采挖,除去地上部分及须根,刮去粗皮,即时晒干。

【性状】根圆柱形或圆锥形,稍弯曲,偶有分枝,长7~27cm,直径0.8~3cm。表面黄白色或淡棕色,凹陷处常有残存粗皮,上部多有深陷横纹,呈断续的环状,下部有纵沟或纵纹。顶端有1或2个根茎。体轻,质脆,易折断,断面不平坦,黄白色,多裂隙。气微,味微甘。

【化学成分】根含三萜类皂甙为沙参皂甙。

【功效】性微寒,味甘。具有养阴清肺,化痰益气。用于肺热燥咳、阴虚劳嗽、干咳痰粘、气阴不足、烦热口干。

虎杖

Rhizoma et Radix Polygoni Cuspidati

【来源】蓼科植物虎杖Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.,的干燥根茎和根。

【产地】主产于江苏、浙江、安徽、广西等省区。

【采制】春、秋二季采挖,除去须根,洗净,趁鲜切短段或厚片,晒干。

【性状】根茎圆柱形,多分枝,直径0.6-1.5cm,红棕色至灰棕色,周围密布须根状不定根,根茎下侧生数条粗根;根圆柱形,长约17cm,直径0.5-1.5cm,表面红棕色,有纵皱纹,疏生须根状细根。质坚硬,切黄色至橙红色,射线明显,根茎有髓或中空。味苦、涩。

以粗壮、坚实、断面色黄者为佳。

【化学成分】含游离蒽醌及蒽醌苷,主要为大黄素,大黄素甲醚,大黄酚,大黄素8-O-β-D-葡萄糖苷。还含芪类化合物:白藜芦醇(resveratrol)即是3,4’,5-三羟基芪(3,4’,5-tri-hydroxystilbene),虎杖苷(Polydatin)即白藜芦醇3-O-β-D-葡萄糖苷(rerveratrol-3-O-β-D-glucoside)。

【功效】本品为常用中药,始载于《名医别录》,列为中品。具有清热解毒,利胆退黄,祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰。用于关节痹痛,湿热黄疸,经闭,癓瘕,咳嗽痰多,水火烫伤,跌扑损伤,痈肿疮毒。

萝芙木

Radix Rauvolfiae Verticillatae

【来源】夹竹桃科植物萝芙木Rauvolfia verticillata(Lour.)Baill.的干燥根。

【采制】野生品全年可采,切段晒干。

【产地】主产于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南等地。

【性状】呈圆柱形或圆锥形,常弯曲,长15~30厘米直径1~2.5厘米,主根下常有数个支根。表面灰棕色至淡棕色,有不规则的纵沟和脊线,栓皮较松,易于脱落,露出暗棕色皮部或黄色木部。质坚硬,不易折断,断面皮部狭窄,木部宽广。气微带芳香,味极苦。

【化学成分】含多种吲哚类生物碱,其中具降压作用的主成分是利血平(reserpine)、利血胺(rescinnamine)、坎尼生(canescine)、罗尼生(raunescine)、蛇根亭守(serpentinine)、罗夫甲素(rauwolfiaA)等。

【功效】具有降压,镇静,活血,止痛,清热解毒的功效。用于高血压、头晕、失眠、癫痫、蛇咬伤、跌打损伤。

刺五加

Radix et Rhizoma Acanthopanacis

【来源】五加科植物刺五加 Acanthopanax senticosus(Rupr.etMaxim.)Harms的干燥根及根茎。

【采制】春、秋季采挖,去泥土,晒干。

【产地】主产东北。

【性状】根茎呈结节状不规则圆柱形,直径1.4-4.2cm,有分枝;表面灰褐色,有纵皱,弯曲处常有的横皱纹,上端有不定芽发育的细枝。根圆柱形,多分枝,常扭曲,直径0.3-1.5cm;表面灰褐色或黑褐色,粗糙,有细纵沟及皮孔样突起,皮较薄,剥落处呈灰黄色。质硬,断面黄白色,纤维性。有特异香气,味微辛,稍苦、涩。

【化学成分】根含刺五加苷(eleutheroside)A、B、B1、C、D、E,刺五加苷A即是胡萝卜苷(daucosterol),刺五加苷B即是丁香苷(syringin),和多糖等。

【功效】具有益气健脾,补肾安神。用于脾肾阳虚、体虚乏力、食欲不振、腰膝酸痛、失眠多梦。