核 酸(nucleic acid):

是以核苷酸为基本组成单位的生物大分子,携带和传递遗传信息。

一、核酸的发现和研究工作进展

1868年 Fridrich Miescher从脓细胞中提取“核素”

1944年 Avery等人证实DNA是遗传物质

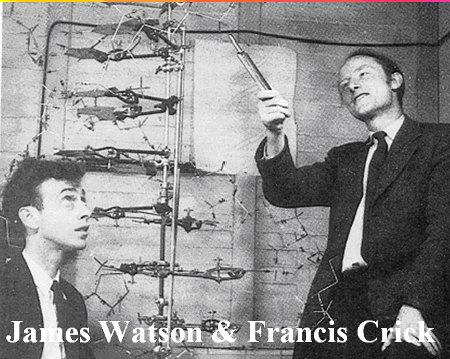

1953年 Watson和Crick发现DNA的双螺旋结构

1968年 Nirenberg发现遗传密码

1975年 Temin和Baltimore发现逆转录酶

1981年 Gilbert和Sanger建立DNA 测序方法

1985年 Mullis发明PCR 技术

1990年 美国启动人类基因组计划(HGP)

1994年 中国人类基因组计划启动

2001年 美、英等国完成人类基因组计划基本框架

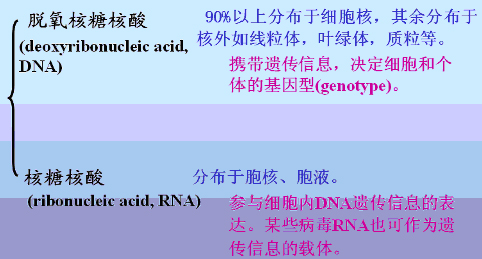

二、核酸的分类及分布

第一节

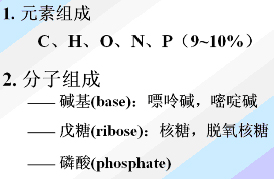

一、核酸的化学组成

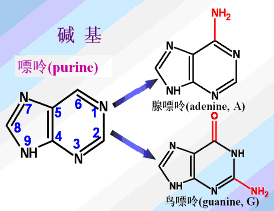

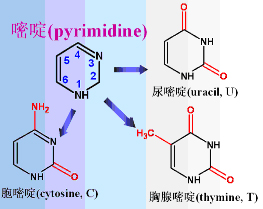

碱基

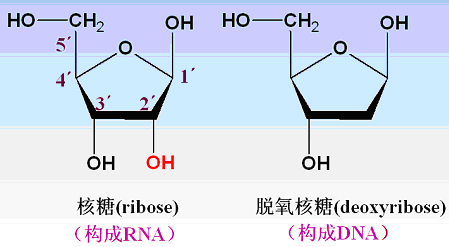

戊糖

二、核苷酸的结构

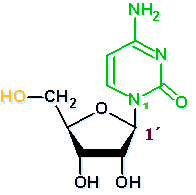

1. 核苷(ribonucleoside)的形成

碱基和核糖(脱氧核糖)通过糖苷键连接形成核苷(脱氧核苷)。

核苷:AR, GR, UR, CR(2-脱氧核苷:dAR, dGR, dTR, dCR)

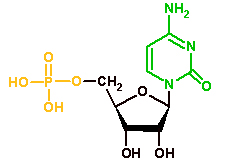

2. 核苷酸(ribonucleotide)的结构与命名

核苷(脱氧核苷)和磷酸以磷酸酯键连接形成核苷酸(脱氧核苷酸)。

核苷酸:AMP, GMP, UMP, CMP(2-脱氧核苷酸:dAMP, dGMP, dTMP, dCMP)

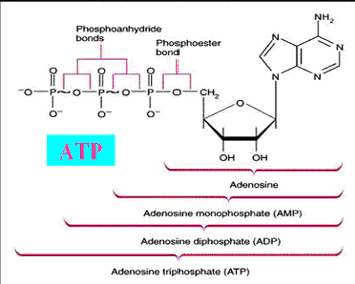

体内重要的游离核苷酸及其衍生物:

环化核苷酸: cAMP,cGMP

含核苷酸的生物活性物质:NAD+、NADP+、CoA-SH、FAD 等都含有 AMP。

ATP:

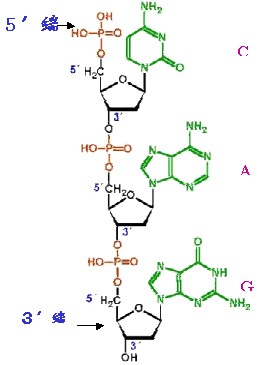

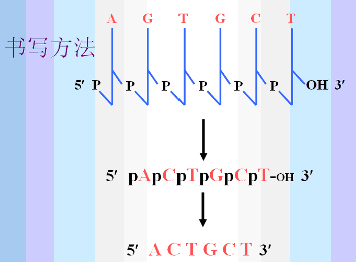

3. 核苷酸的连接

核苷酸之间以磷酸二酯键(3′-5′)连接形成多核苷酸链,即核酸。

二、核酸的一级结构

定义:核酸中核苷酸的排列顺序。

由于核苷酸间的差异主要是碱基不同,所以也称为碱基序列。

核酸分子大小表示法

碱基数目表示

base, kilobase,用于单链DNA或RNA

碱基对数目

base pair(bp), kilobase pair(kbp) 用于双链DNA 或RNA

小的核酸片断(小于50bp )称寡核苷酸

自然界核酸长度在几十到几万碱基。

第二节

一、 DNA的二级结构

(一)DNA双螺旋结构的研究背景

1、Chargaff ’s rule:

(1)腺嘌呤与胸嘧啶的摩尔数总是相等(A=T)

(2)鸟嘌呤的含量总是与胞嘧啶相等(G=C)

(3)不同生物种属的DNA碱基组成不同

(4)同一个体的不同器官和组织DNA碱基组成相同

引申:总嘌呤=总嘧啶(A+G=C+T)、总氨基=总酮基

2、DNA 分子X射线衍射照片及结晶学资料:

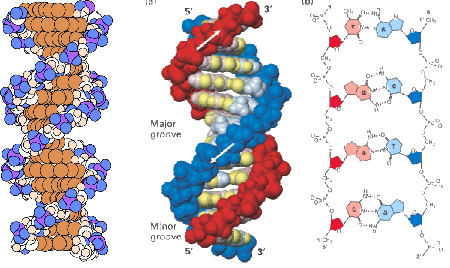

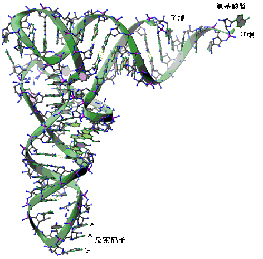

(二) DNA双螺旋结构模型要点 (Watson, Crick, 1953)

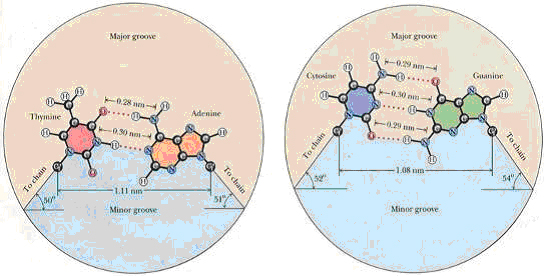

1、两条反向平行的互补多核苷酸链围绕一个中心轴盘绕成右手双螺旋结构;

2、右手螺旋结构,深浅沟各一;

3、螺旋直径2.0nm,每十个核苷酸转一周,螺距3.4nm;

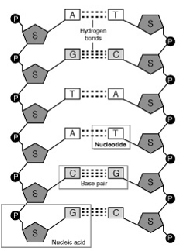

4、磷酸脱氧核糖构成双螺旋骨架位于外侧,碱基位于内侧。碱基平面垂直于螺旋轴;

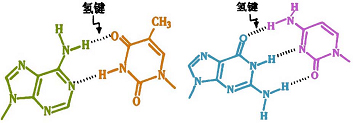

5、双螺旋两条链间的碱基通过氢键相链,保持双螺旋稳定。A-T间两条氢键、G-C间三条氢键。

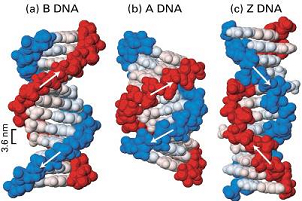

以上是最稳定常见的DNA结构——B-DNA(生理盐水溶液92%相对湿度)。

DNA双螺旋稳定的因素:

两条链之间碱基互补形成的氢健维持横向的稳定。

碱基平面之间的疏水性堆积力(碱基对在垂直方向上的相互作用)维持纵向稳定。水分子的作用可以使碱基堆积稳定。

碱基互补配对 ——氢键(如图):

(三)DNA双螺旋结构的多样性

DNA的结构不是一成不变的:溶液的离子强度和相对湿度变化可以改变DNA的构象

A-DNA(相对湿度为75%的钠盐溶液)

B-DNA(相对湿度为92%的钠盐溶液)

以上是2种基本构象,可以相互转换。

Z-DNA(左手螺旋),还有其它的构象。

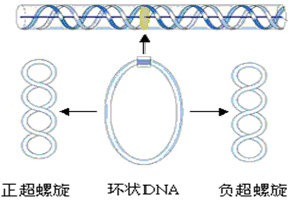

二、DNA的超螺旋结构及其在染色质中的组装

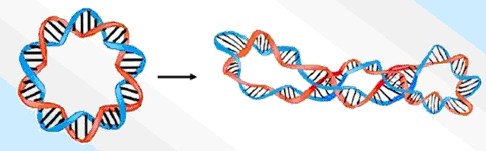

(一)DNA的超螺旋结构(superhelix 或supercoil)

DNA双螺旋链再盘绕即形成超螺旋结构。

1、正超螺旋(positive supercoil):盘绕方向与DNA双螺旋方同相同 。

2、负超螺旋(negative supercoil):盘绕方向与DNA双螺旋方向相反 。

自然界闭合双链多数是负超螺旋。

(二)原核生物DNA的高级结构

多数原核生物的DNA都是共价封闭的环形DNA结构(如下图):

(三)DNA在真核生物细胞核内的组装

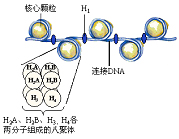

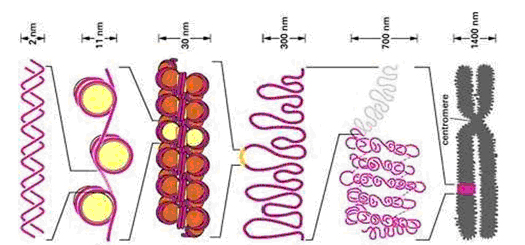

1、核小体结构

核小体:真核生物染色体由DNA和蛋白质构成,其基本单位是 核小体(nucleosome)。

DNA(140bp)双螺旋分子缠绕在核心组蛋白上(1.75圈)构成核小体的核心颗粒。

核心颗粒间由DNA(60bp)和组蛋白H1构成连接区。

核小体的结构是串珠状。

大小11×11×5.5nm平盘状、2层组成。

核小体的组成:DNA和组蛋白(H1、H2A、H2B、H3、H4)。

2、核小体的折叠及染色体组装

三、DNA的功能

作为遗传信息复制与基因转录的模板是DNA的基本功能。

1、DNA通过自我复制合成出完全相向的分子,从而将遗传信息由亲代传到子代。

2、生物体利用碱基配对的方式合成与DNA核苷酸序列相对应的RNA,这一过程称转录。

3、转录生成的RNA一部分用于指导蛋白质合成,称信使RNA,其核苷酸序列决定蛋白质的氨基酸序列。mRNA指导蛋白质合成的过程称翻译。

生物体的遗传特征是由DNA中特定的核苷酸序列决定的。DNA是生命遗传、繁殖的基础。遗传学将DNA分子中最小的功能单位称作基因。为RNA或蛋白质编码的基因称结构基因,还有一些只有调节功能,而并不转录生成RNA的片断称调节基因。某生物体所含的全部基因称该生物体的基因组。

第三节 核糖核酸(ribonucleicacid RNA)的分子结构

由至少几十个核糖核苷酸通过磷酸二酯键连接而成的一类核酸,简称RNA。与DNA不同之处是尿嘧啶取代了胸腺嘧啶(仅一个甲基的差别),且戊糖2位不脱氧。

RNA普遍存在于动物、植物、微生物及某些病毒和噬菌体内,和蛋白质生物合成有密切的关系。在RNA病毒和噬菌体内,RNA是遗传信息的载体。

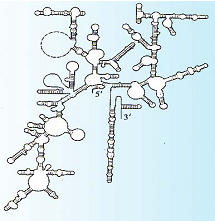

RNA一般是单链线形分子,只有局部区域是双螺旋结构(单链自身回折互补,至少4-6bp才能形成螺旋),占50%,不能配对的区域形成突环(loop)。

也有双链(呼肠孤病毒)RNA、环状单链(类病毒)RNA,1983年还发现了有支链的RNA分子。

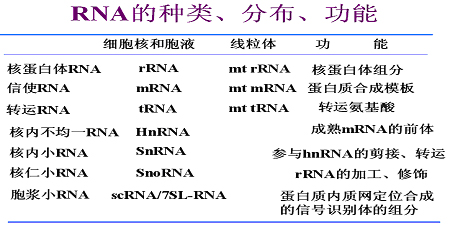

一、信使RNA的结构与功能

信使核糖核酸(messenger RNA,mRNA):

从脱氧核糖核酸(DNA)转录合成的带有遗传信息的一类单链核糖核酸(RNA)。

它在核糖体上作为蛋白质合成的模板,决定肽链的氨基酸排列顺序。

生物体内的每种多肽链都由特定的mRNA编码,所以细胞内mRNA的种类很多,但通常每种mRNA的拷贝数极少(1~10个)。

(一)存在范围和性质

mRNA存在于原核和真核生物的细胞质及真核细胞的某些细胞器(如线粒体和叶绿体)中。RNA病毒和RNA噬菌体中的RNA既是遗传信息的载体又具有mRNA的功能。

生物体mRNA种类的多少与生物进化水平有关,种类甚多,分子量大小不一。

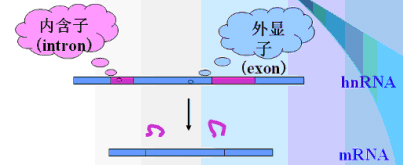

(二)mRNA的前体

1、真核生物mRNA通常都有相应的前体。

从DNA转录产生的原始转录产物可称作原始前体(或mRNA前体)。

原始前体要经过不均一核-RNA(hnRNA)的阶段,最终才被加工为成熟的mRNA。

hnRNA上的蛋白质编码区被一些居间顺序分隔成若干段;不同的基因转录产物所含的居间顺序的数目不同、长短也各不相同。居间顺序将在剪接过程中去除。约有10~40%的hnRNA含有3′端多聚A尾巴。

hnRNA经加工切除居间顺序并把分隔的蛋白质编码区连接起来,最终成为成熟的mRNA。

(三)mRNA的结构特点

原核生物与真核生物的mRNA的一级结构有所不同:

原核生物的mRNA一级结构比真核生物简单,不存在头部的“帽子结构”和尾部的多聚腺苷酸。

1、原核生物mRNA的一级结构

mRNA一般5'端有一段不翻译区,称前导顺序,3'端有一段不翻译区,中间是蛋白质的编码区,一般编码几种蛋白质。

原核生物mRNA分子中一般没有修饰核苷酸,也没有5'端帽子结构和3'端聚腺苷酸尾巴。

原核生物mRNA的编码区一般编码几种功能上相关联的蛋白质,两种蛋白质的编码区之间常有一小段不翻译的顺序,叫做间隔区。

原核生物mRNA的 SD顺序:

在原核生物mRNA的起始密码子(AUG)附近(5‘方向上游)的一小段长短不等的顺序,含有较多的嘌呤核苷酸,被称为SD顺序(称核糖体结合部位)。

它能和核糖体小亚基上的16SrRNA的3'端富含嘧啶核苷酸的区域配对结合,有助于带有甲酰甲硫氨酸的起始tRNA识别mRNA上的起始密码(AUG),使肽链合成从此开始。有的噬菌体RNA中2个相邻的顺反子共用一段相同的编码顺序。

2、真核生物mRNA的一级结构

mRNA(细胞质中的)一般由:

5/端帽子结构、5/端不翻译区、翻译区(编码区)、3/端不翻译区、3/端聚腺苷酸尾巴组成。

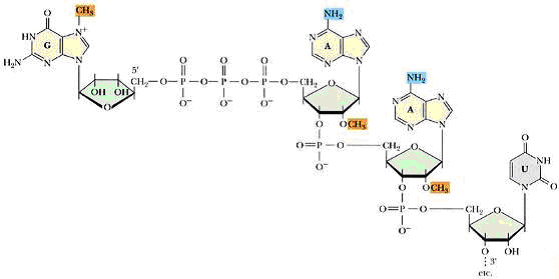

分子中除m7G构成帽子外,常含有其他修饰核苷酸,如m6A等。帽子结构的类型:

5‘端帽子结构通常有3种类型,即:

7G(5')ppp(5')N;m7G(5‘)ppp(5’)N;m7G(5')ppp(5')NmNmN(如图)。

N1、N2表示碱基是帽子的化学结构,N右边的m代表核糖2'位羟基的甲基化。

一般认为帽子的功能与翻译的启动有关 。

原核和真核生物mRNA有不同的特点:

(1)原核生物mRNA常以多顺反子的形式存在,即一条mRNA链编码几种功能相关联的蛋白质。真核生物mRNA一般以单顺反子的形式存在。

(2)原核生物mRNA的转录与翻译一般是偶联的,即转录尚未完毕,蛋白质的转译合成就已开始。真核生物转录的mRNA前体则需经转录后加工,加工为成熟的mRNA与蛋白质结合生成信息体后才开始工作。信息体中蛋白质与RNA之比约为3。

(3)原核生物mRNA半寿期很短,一般为几分钟,最长只有数小时(RNA噬菌体中的RNA除外)。真核生物mRNA的半寿期较长,长的可达数日。

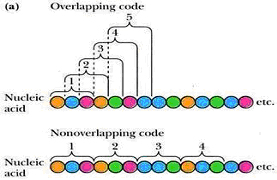

mRNA上的遗传密码:

mRNA分子上编码蛋白质中氨基酸顺序的3个连续的核苷酸组成的密码子。

由于脱氧核糖核酸(DNA)双链中一般只有一条单链(称为有义链或编码链)被转录为信使核糖核酸(mRNA),而另一条单链(称为反义链)则不被转录,所以即使对于以双链DNA作为遗传物质的生物来讲,密码也用核糖核酸(RNA)中的核苷酸顺序而不用DNA中的脱氧核苷酸顺序表示。

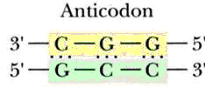

在转移核糖核酸(tRNA)分子中有一组与mRNA中的密码子配对的三联体,称为反密码子。

每种tRNA携带一种特定的氨基酸,在遗传密码的解读中起着关键性的作用。

二、转运RNA的结构与功能

具有携带并转运氨基酸功能的一类小分子核糖核酸,简称tRNA。

简写:tRNAPhe——表示代表转运苯丙氨酸的,右上角的字母表示携带氨基酸的种类。

曾用名:联接RNA、可溶性RNA、pH5RNA等。

(一)一般情况

1、占全部RNA的15%,结构保守,分子最小。

2、绝大多数tRNA由75至95个核苷酸组成,分子量为25~30kDa,沉降常数约为4S(个别tRNA的沉降常数为3S,含63个核苷酸)。

3、含较多的稀有碱基(7-15/分子),其中甲基化产物占10-20%;以及DHU、ψ等。

4、5'末端多为pG???或pC???;3'末端都是???CpCpA-OH。

(二)种类

一种tRNA只携带一种氨基酸,但一种氨基酸可被不止一种tRNA携带。同一生物中携带同一种氨基酸的不同tRNA称作“同功受体tRNA”。

tRNA可以有六七十种或更多。

携带同种氨基酸的细胞器与细胞质tRNA不同。

多种校正tRNA携带同一种氨基酸,维持翻译作用译码的相对正确性。

第一个进入核糖体与mRNA起始密码子结合的tRNA叫起始tRNA;其余tRNA参与肽链延伸,称为延伸tRNA。

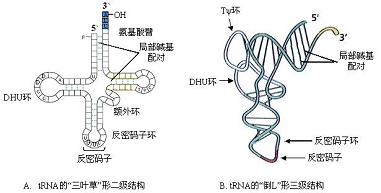

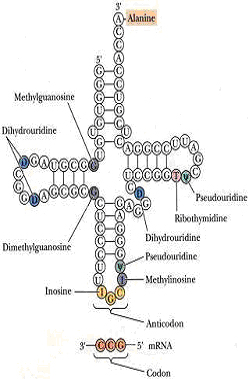

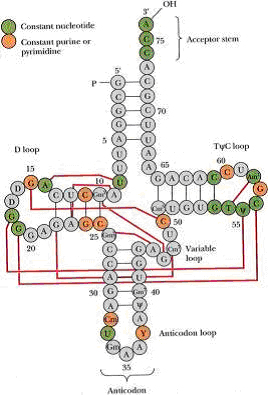

(三)tRNA的二级结构

已经有多种tRNA的一级结构被阐明,tRNA的二级结构是“三叶草型”:

三个环、四个臂(茎)、一个附加叉(可变环)。

1、三个环:

(1)D(DHU)环(D loop):8~12个核苷酸组成,含2个二氢尿嘧啶,故名。

(2)反密码环(anticodon loop):7个核苷酸组成,该环中部三个核苷酸为反密码子。(此处常有肌苷酸IMP)。

(3)TΨC环:7个核苷酸。绝大多数tRNA在该处含胸苷酸(T)、假尿苷酸(Ψ)、胞苷酸(C)顺序 。

2、四个茎(臂):

(1)D茎(与D环联接的茎):3~4个核苷酸。

(2)反密码茎:多数由5对碱基组成的螺旋区,与反密码环联接。

(3)TΨC茎(与TΨC环联接)。

(4)氨基酸臂(amino acid arm)或氨基酸接受茎,也叫CCA茎,CCA是连接氨基酸所不可缺少的。

3、附加叉(extra loop):

又叫额外环、可变臂、可变环,位于反密码茎与TΨC茎之间。3~21个核苷酸组成,长短不一,是tRNA分类的重要标志或区别所在。

(1)3~5个碱基:I类tRNA,75%;

(2)13~21个碱基:II类tRNA。

补充

除可变臂和D环外,其他各个部位的核苷酸数目和碱基对基本上是恒定的(保守或半保守成分)。这些成分对维系tRNA的三级结构是很重要的。tRNA的结构特征之一是含有较多的修饰成分,如上面提到的D、T、Ψ等;核酸中大部分修饰成分是在tRNA中发现的。修饰成分在tRNA分子中的分布是有规律的,但其功能不清楚。

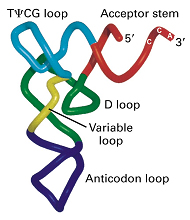

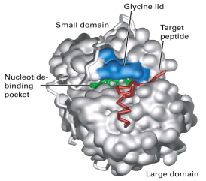

(四)tRNA的三级结构

1974年用X射线晶体衍射法测出第一个tRNA──酵母苯丙氨酸tRNA晶体的三维结构,分子全貌象倒写的英文字母L,呈扁平状,长60埃,厚20埃。

它是在tRNA二级结构基础上,通过氨基酸接受茎与TΨC茎以及D茎与反密码茎间折叠成右手反平行双螺旋。

tRNA三级结构由保守或半保守成分与构成二级结构的核苷酸之间形成氢键(称三级结构氢键)维系。其他tRNA晶体的三维结构类似酵母苯丙氨酸tRNA,只是某些参数有所不同。

(五)tRNA的功能

主要是携带氨基酸进入核糖体,在mRNA指导下合成蛋白质。

即以mRNA为模板,将其中具有密码意义的核苷酸顺序翻译成蛋白质中的氨基酸顺序。

tRNA与mRNA是通过反密码子与密码子相互作用而发生关系的。

在肽链生成过程中,起始tRNA和延伸tRNA,按照mRNA上密码的排列,携带特定氨基酸的tRNA依次进入核糖体。形成肽链后,tRNA即从核糖体释放出来。整个过程叫做tRNA循环。

tRNA循环过程

三、核糖体RNA结构与功能

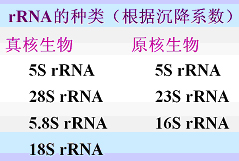

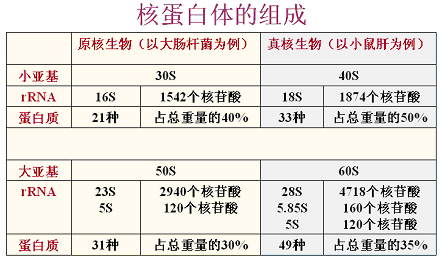

细胞内含量最多的一类RNA(80%),与核蛋白体蛋白结合成核糖体,核蛋白体蛋白的种类有数十种,多数是分子量较小的肽类。核糖体中的组分在原核生物和真核生物有所不同。

(一)原核生物的核糖体

三种rRNA:5S、16S、23S。

S是大分子物质在超速离心沉降中的一个物理学单位,可以间接反应分子量的大小。

大亚基的组成:5S及23SrRNA+30余种蛋白质。

小亚基组成:16SrRNA+20余种蛋白质。

(二)真核生物核糖体组成

大亚基的组成:5S、5.8S、28SrRNA+50种蛋白质

小亚基的组成:18SrRNA+30余种蛋白质。

大小2个亚基聚合形成核糖核蛋白体,作为蛋白质合成的场所。

四、其它RNA

存在于细胞的不同部位的小分子RNA有:小核RNA、小核仁RNA、小胞质RNA。

小分子RNA的作用:参与hnRNA、rRNA的转运核加工。

五、核酶

核酶:某些具有自我催化本身剪接能力的RNA。

意义:推动了对于生命多样性的理解,生物催化剂的概念试用于肿瘤和病毒性疾病的治疗可以切割肿瘤相关基因的mRNA。

第五节 核酸的性质及应用

一、核酸的一般理化性质

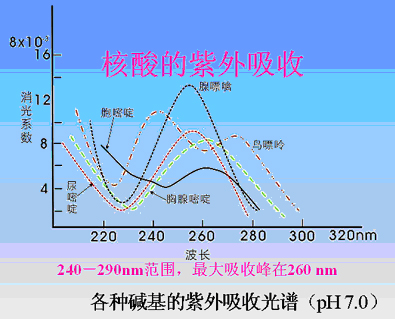

核酸是多元酸,具有较强的酸性;DNA是线形高分子,粘度极大;RNA同DNA相比,粘度较小;DNA分子在机械力作用下容易断裂;由于碱基的存在,使核酸具有紫外吸收的特性,是核酸的定性与定量分析的依据。

1. DNA或RNA的定量,OD260=1.0相当于:

50μg/ml双链DNA、40μg/ml单链DNA(或RNA)、20μg/ml寡核苷酸。

2.判断核酸样品的纯度:

DNA纯品: OD260/OD280 = 1.8;RNA纯品: OD260/OD280 = 2.0

(一)两性电离

核酸和核苷酸既有磷酸基团又有碱性基因,所以都是两性电解质,因磷酸的酸性强,通常表现为酸性。

(二)溶解性

DNA为白色纤维状团体,RNA为白色粉末;都微溶于水,不溶于一般有机溶剂。常用乙醇从溶液中沉淀核酸。

(三)分子大小、形状、黏度

大多数DNA为线形分子,分子极不对称,长度可以达到几个cm而分子的直径只有2nm。

因此DNA溶液的粘度极高。RNA溶液的粘度要小得多。

(四)水解性质

核酸可被酸、碱或酶水解成为各种组分。用层析、电泳等方法分离,其水解程度因水解条件而异。RNA能在室温条件下被稀碱水解成核苷酸;而DNA对碱较稳定,常利用此件质测定RNA的碱基组成或除去溶液中的RNA杂质。

(五)显色反应

D—核糖与浓盐酸和苔黑酚(甲基间苯二酚)共热产生绿色;D—2—脱氧核糖与酸和二苯胺一同加热产生蓝紫色。可以利用这两种糖的特殊颜色反应区别DNA和RNA或做为二者定量测定的基础。

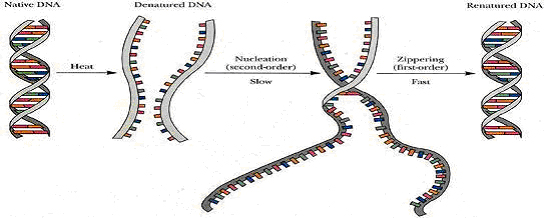

二、DNA的变性

1、定义:在某些理化因素作用下,DNA双链解开成两条单链的过程。

2、方法:过量酸,碱,加热,变性试剂如尿素、酰胺以及某些有机溶剂如乙醇、丙酮等。

3、变性的本质:

核酸变性指双螺旋区氢键断裂、空间结构破坏,形成单链无规线闭状态的过程。

变性只涉及次级键的变化,磷酸二酯键的断裂称核酸降解。

4、变性后性质的改变

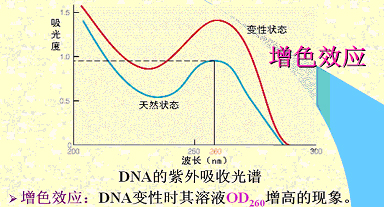

核酸变性后,260nm的紫外吸收值明显增加,称增色效应。同时粘度下降,浮力密度升高,生物学功能部分或全部丧失,这些可以用于判断核酸的变性程度。

变性因素:凡可破坏氢键,妨碍碱基堆积作用和增加磷酸基静电斥力的因素均可促成变性作用的发生。其中热变性最常见,并且在实验室有一定的应用。

监测DNA是否变性以及变性程度的最好的指标是DNA在260nm处的吸光值。

5、热变性与解链温度

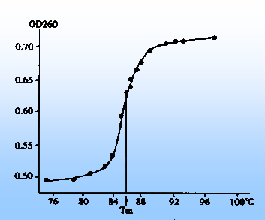

加热DNA的稀盐溶液,达到一定温度后,260nm的吸光度骤然增加,表明两链开始分开。

吸光度增加约40%后,变化趋于平坦,说明两链已完全分开。这表明DNA变性是个突变过程,类似结晶的熔解。因此,待紫外吸收的增加且达最大增量一半时的温度值称熔解温度(Tm)或DNA的熔点(Tm值)。

影响Tm的因素:

(1)G-C对含量。Tm值与G+C含量成正比。因为G-C对含3个氢键.A-T对含2个氢键,G-C对相对含量愈高、Tm也愈高。

经验公式为:(G+C)%=(Tm—69.3)× 2.44

(2)溶液的离子强度。离子强度较低的介质中,Tm较低。

(3)溶液的pH。高PH下碱基广泛去质子而丧失形成氢键的能力,PH大于11.3时,DNA完全变性。PH低于5.0时,DNA易脱嘌呤。

三、核酸的复性

1、变性核酸的互补链在适当条件下重新缔合成双螺旋的过程称复性。热变性核酸复性时需缓慢冷却,故又称退火。

减色效应:DNA复性时,其溶液OD260降低。

复性时单链随机碰撞,不能形成碱基配对或只形成局部碱基配对时,在较高的温度时两链重又分离,经多次试探件碰撞才能形成正确的互补区。所以,核酸复性时,温度不宜过低,Tm—25℃是较合适的复性温度。

2、影响复性速度的因素

(1)单链片段浓度:单链片段浓度高、随机碰撞的频率高,复性速度快。

(2)片段大小:较大的单链片段扩散困难,链间错配频率高,复性较慢。

(3)片段内重复顺序的多少:片段内的重复序列多则容易形成互补区,因而复性较快。

(4)溶液的离子强度:维持溶液一定的离于强度,消除磷酸基负电荷造成的斥力,可加快复性速度。

四、变性与复性的应用

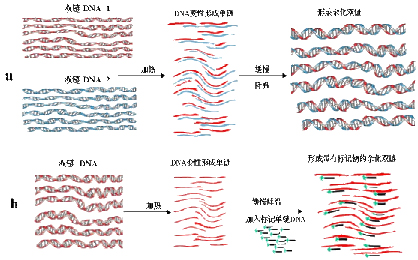

1、分子杂交:

在DNA变性后的复性过程中,如果将不同种类的DNA单链分子或RNA分子放在同一溶液中,只要两种单链分子之间存在着一定程度的碱基配对关系,在适宜的条件(温度及离子强度)下,就可以在不同的分子间形成杂化双链(heteroduplex)。

这种杂化双链可以在不同的DNA与DNA之间形成,也可以在DNA和RNA分子间或者RNA与RNA分子间形成。这种现象称为核酸分子杂交。

2、探针

通常对天然或人工合成的DNA或DNA片段进行放射性同位素或荧光标记,做成探针,经杂交后,检测放射性同位素或荧光物质的位置,寻找与探针有互补关系的DNA或RNA。

3.杂交技术的种类

直接用探针与菌落或组织细胞中的核酸杂交,因为未改变核酸所在的传置,称原位杂交技术。将核酸直接点在膜上再与探针杂交称点杂交。

使用狭缝点样器时,亦称狭缝印迹杂交。

该技术主要用于分析基因拷贝数和转录水平的变化,亦可用于检测病原微生物和生物制品中的核酸污染状况。

4.杂交技术较广泛的应用:

是将样品DNA切刻成大小个等的片段,经凝胶电泳分离后,用杂文技术寻找与探针互补的DNA片段。

由于凝胶机械强度差,Southern提出一种方法,将电泳分离后的DNA片段从凝胶转移到硝酸纤维素膜上,再进行杂交,称southern印迹法,或southern杂文技术。

Alwine等提出将电泳分离斤的变性DNA吸印到纤维素膜上再进行分子杂交的技术,被戏称为Nouthern印迹法,或Nouthern杂交。

二者广泛用于研究基因变异、基因重排、DNA多态性分析、疾病诊断。

杂交技术和PCR技术的结合,使检出含量极少的DNA成为可能,促进了杂交技术夺分子生物学和医学等领域的广泛应用。

目前杂交技术已经广泛应用于研究DNA分子中某一种基因的位置、鉴定两种核酸分子间的序列相似性、检测某些专一序列在待检样品中存在与否、是基因芯片技术的基础 。

五、核酸酶

核酸酶:所有可以水解核酸的酶。

根据作用的底物可以分为:DNA酶和RNA酶。

根据作用部位和特点又分为:核酸外切酶——从链末端开始切割;核酸内切酶——从分子内部切割;限制性核酸内切酶——具有严格的序列专一性。