第四章 酶

前言

生物体内的各种化学反应都需要特异的生物催化剂。生命活动离不开酶的催化作用。

生物催化剂的种类有二:

1、酶(enzyme):活细胞产生的、对特异底物起高效催化作用的蛋白质。催化各种反应。

2、核酶与脱氧核酶(ribozyme and deoxyribozyme):具有高效、特异催化作用的核酸。作用底物也是核酸。

酶的生物学意义

绿色植物和某些细菌能以十分简单的物质为原料合成各种复杂的有机物,并把太阳能转变为化学能,贮存于有机物中。而其他生物又能分解这些复杂物质,从中取得能量供动物生长、发育、运动等种种生命活动所用。

实验室中复杂有机物的合成与分解必须要有高温、强酸或强碱等剧烈的条件才能进行,而在生物体内虽然条件十分温和,许多复杂的化学变化却进行得极为顺利和迅速。根本原因就是生物体内普遍地存在着生物催化剂——酶。

第一节 酶的分子结构与功能

酶的本质是蛋白质,具有一、二、三级结构,有的酶还具有四级结构。

1、单体酶(monomeric enzyme):一条肽链构成的酶。只有三级结构

2、寡聚酶(oligomeric enzyme):多个相同或不同亚基以非共价键连接的酶。具有四级结构。

3、多酶体系(multienzyme system):几种不同功能的酶聚合形成的多酶复合物。

4、多功能酶(multifunctional enzyme)或串联酶:一条肽链具有多种不同催化功能。

一、酶的分子组成

(一)酶的分类(同蛋白质分类)

1、按酶的分子组成分类:

(1)单纯酶:仅由氨基酸残基构成的酶。

(2)结合酶:由蛋白质部分和非蛋白部分构成。

全酶=酶蛋白+辅助因子

holoenzyme=apoenzyme+cofactor

酶蛋白决定反应特异性,辅助因子决定反应类型

2、按酶促反应性质分6大类(见后)

(二)辅助因子的种类与作用

1、酶的辅助因子按其与酶的结合紧密程度与作用特点可以分为两类:

(1)辅酶(coenzyme):与酶蛋白结合疏松,可用透析或超滤方法除去。

辅酶在反应中作为底物接受(或释放)质子或基团后离开酶蛋白,参加另外的酶促反应。

(2)辅基(prosthetic group):与酶蛋白的结合紧密,不能用上述方法除去。

辅基在反应中不能离开酶蛋白。

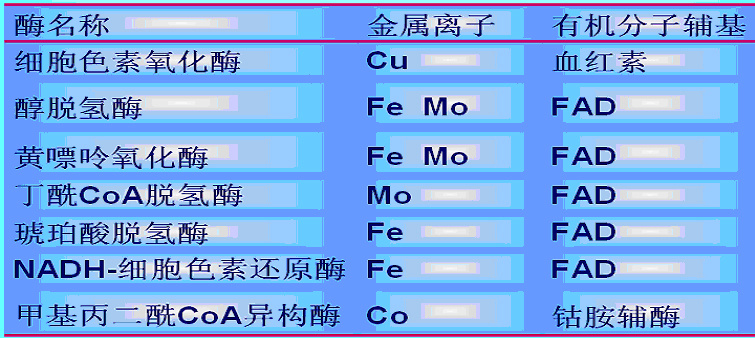

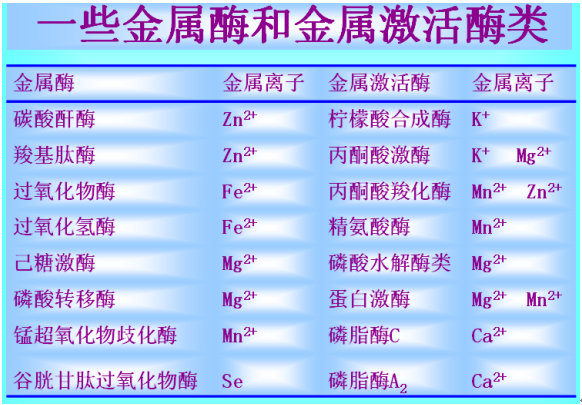

2、金属离子及其作用——金属离子是最多见的辅助因子(2/3的酶)

(1)金属酶:金属离子与酶结合紧密、不易丢失

(2)金属激活酶:为酶的活性所必需却不与酶直接结合,而通过底物相连接。

金属辅助因子的作用(金属离子多为酶的辅基):

(1)作为活性中心的催化基团参与反应传递电子;

(2)连接底物与酶的桥梁,便于酶作用于底物;

(3)稳定酶的构象所必需;

(4)中和阴离子而降低反应中的静电斥力。

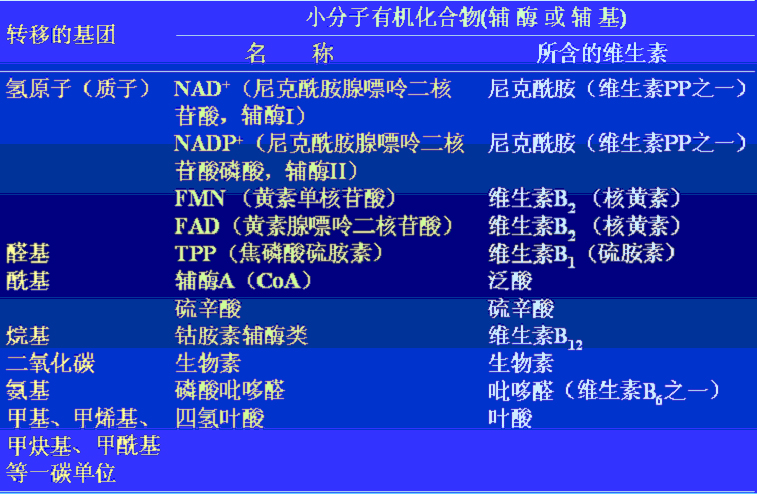

小分子有机化合物及其作用(化学性质稳定,主要作用是参与酶的催化过程):

(1)在反应中传递电子、质子和其它基团。此类辅助因子主要是B族维生素的衍生物。

(2)小分子的有机化合物作为辅助因子:

有的属于辅酶(辅酶I、辅酶II等),有的属于辅基(FAD、FMN等)。

某些辅酶或辅基的组成及作用

注意:有些酶可同时含有有机物与金属离子

注意:有些酶可同时含有有机物与金属离子

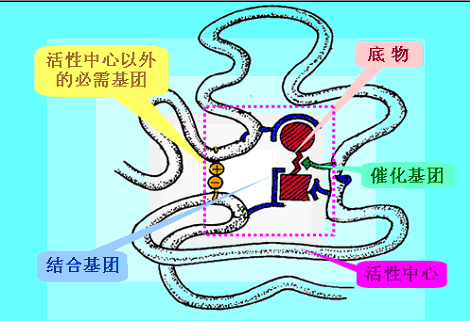

二、酶的活性中心

酶的催化能力只局限在它的大分子的一定区域,并非每一个化学基团都与酶的活性有关。

(一)酶的必需基团:

与酶活性密切相关的基团称为酶的必需基团。

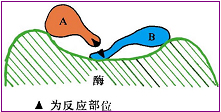

1、活性中心内的必需基团:与底物结合并使底物转化为产物。

(1)结合基团(binding group):

作用是与底物结合,使底物与酶的特定构象形成复合物。

(2)催化基团(catalytic group):

作用是影响底物中某些化学键的稳定,催化底物发生化学反应并转变成产物。

有的必需基团可以同时具有上面2种功能。

2、活性中心外的必需基团:

维持酶活性中心应有的空间构象所必需。

某些酶蛋白分子经微弱水解切去部分肽链(非必需)后的残余部分仍保留一定的活力。

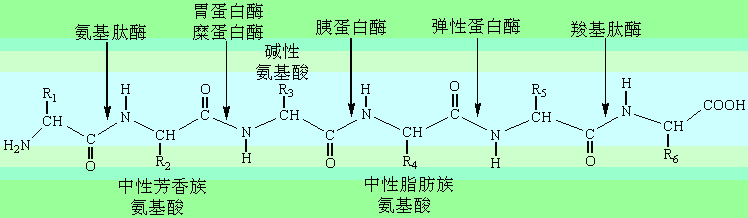

(二)酶的活性中心或活性部位:

酶的必需基团在空间结构上互相靠近组成的具有特定空间结构的区域,能与底物特异地结合并将其转化为产物。该区域称为酶的活性中心或活性部位。

结合酶的辅酶或辅基参与酶活性中心的组成。

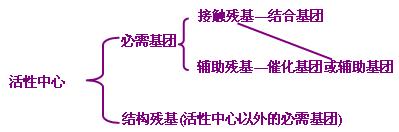

活性中心及其必需基团的关系

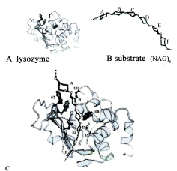

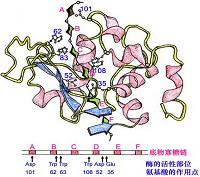

下图为溶菌酶A(A Lysozyme)活性中心的必需基团及其与底物寡糖链(NAG)6(6个N-乙酰氨基葡萄糖环)作用示意图。

第二节 酶促反应的特点与机制

酶作为生物催化剂(biological catalyst)和一般催化剂相比有以下的共性:

1、用量少而催化效率高

2、不改变化学反应的平衡点,只能加速可逆反应的进程(速度),即不改变反应的平衡点。

3、酶本身在反应前后也不发生质和量变化。

4、可降低反应的活化能。

一、酶促反应或酶作用的特点

酶是蛋白质,所以具有一般催化剂所没有的生物大分子的特性:

(1)酶促反应具有极高的效率

(2)酶促反应具有高度的特异性(专一性)

(3)酶促反应的可调节性

(4)酶可以变性失活

(5)酶的催化活力与辅酶、辅基及金属离子有关

1、活化能的定义

一定温度下1摩尔底物全部进入活化态所需要的自由能(free energy)。(焦耳/摩尔)。

催化剂(包括酶)能降低化学反应的活化能。

由于在催化反应中只需较少的能量就可使反应物进入“活化态”,所以和非催化反应相比,活化分子的数量大大增加,从而加快了反应速度。

2、活化分子

在一个化学反应体系中:

反应开始时,反应物(S)分子的平均能量水平较低,为“初态”。

反应物中的一部分分子具有了比初态更高一些的能量,高出的这一部分能量称为活化能(activation energy),这些分子称为“过渡态”或“活化态”分子。

活化态分子能形成或打破一些化学键,形成新的物质——产物(P)。即S变为P。

反应物中这种活化分子愈多,反应速度就愈快。

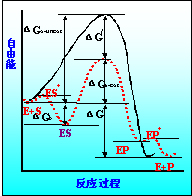

上图示为单底物酶促反应的能量变化与反应过程

E+S→ES*→ES→EX* →EP→EP*→ E+P

ΔGb:形成酶-底物复合物的自由能变化

ΔGa-uncat:非催化反应的活化能。

ΔGa-cat:酶促反应的活化能。

ΔG/:非催化反应与酶促反应过渡态的能量差(活化能差),即酶降低的活化能水平。

ΔG:底物和产物的能量差(总自由能变化)。

X*表示过渡态复合物。此状态是处于化学键正在形成和断裂过程的状态,很不稳定。过渡态一旦形成,马上进入下一个状态。

ES、EP是中间产物,是一些化学键完全形成的稳定状态。

(一)酶促反应的高效性

1、以分子比来表示,酶催化反应的反应速度:

比非催化反应高108—1020倍;比其他催化反应高107—1013倍。

过氧化氢分解反应所需活化能见下表

催化剂 |

每摩尔需活化能 |

无 |

18 000J |

胶态钯 |

11 700J |

过氧化氢酶 |

2 000J |

2、以转换数(Kcat,每秒钟每个酶分子能催化多少个微摩尔的底物发生变化)表示:

大部分酶为1000,大的可达几十万——一百万。

如:每个碳酸酐酶分子能在一秒内水合105个CO2分子。

生物体系中的大多数反应,在没有酶的情况下,是并不能以可觉察的速度进行的。

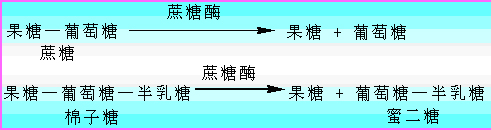

(二)酶促反应的高度特异性

1、酶作用的特异性或专一性:即酶对底物的严格选择性。

一种酶只能作用于某一类或某一种特定的物质——称为该酶的底物。

一种酶只作用于一种化学键;

一种酶催化一定的反应并产生一定产物。

2、酶的特异性有三种类型。

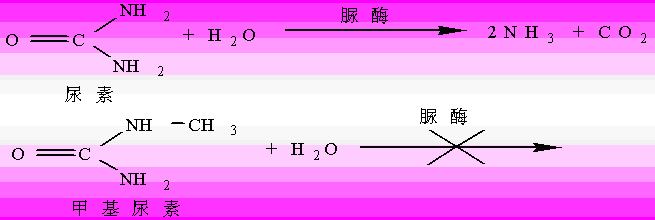

(1)绝对特异性

一种酶只作用于特定结构的底物,进行一种专一的反应,生成一种特定结构的产物。

如:脲酶只催化尿素水解生成氨和二氧化碳。

(2)相对特异性(不严格):

酶作用于一类化合物或一种化学键,属于不严格的选择性。

如蔗糖酶的水解作用:

又如:磷酸酶——水解一般的磷酸酯键(甘油、酚与磷酸形成的酯键);脂肪酶——脂肪与简单的酯;消化道中各种蛋白酶——水解肽键时对蛋白质种类无要求,但要求组成肽键的氨基酸残基的组成。

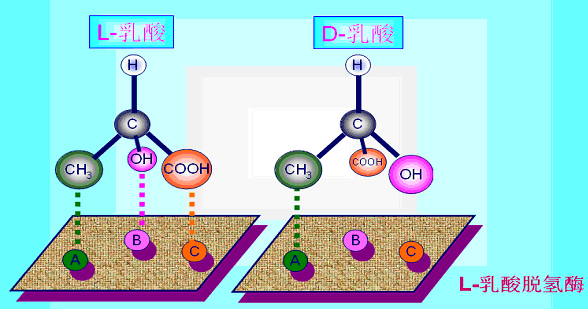

(3)立体异构特异性(光学与几何异构特异性)

一种酶只作用于立体异构体中的一种。

1)光学异构特异性:乳酸脱氢酶——只作用于L-乳酸;对D-乳酸无作用。

L-氨基酸氧化酶只作用于L-氨基酸。

2)几何异构性:延胡索酸酶只作用于反丁烯二酸(延胡索酸)。

(三)酶促反应的可调节性

酶促反应受多种因素的调控,包括:

(1)酶与代谢物在细胞内的区域化分布;

(2)多酶体系与多功能酶;

(3)同工酶;

(4)代谢物对酶活性的抑制与激活(变构酶);

(5)酶共价修饰的级联调节;

(6)酶合成的诱导与阻遏调节。

(四)酶的变性失活

酶的本质是蛋白质,所以任何使蛋白质变性的因素都可以使酶的活力丧失。

(五)酶的活性与辅酶或辅基及其金属离子有关

二、酶促反应机制

酶的作用机制同普通催化剂一样是降低反应的活化能。

过渡态中间复合物形成,导致活化能的降低是反应进行的关键步骤。任何有助于过渡态形成的因素都是酶催化机制的一个重要组成部分。

至少五种效应包含在酶的催化机理中。

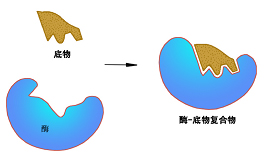

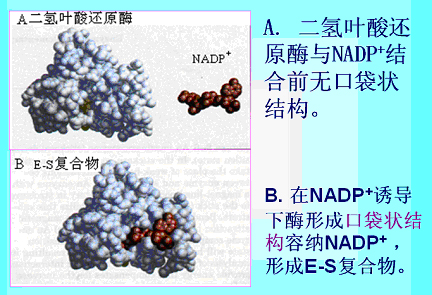

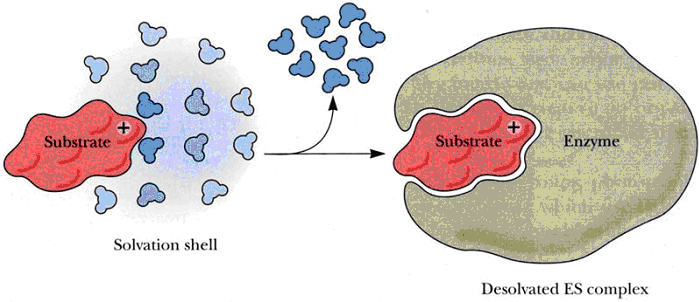

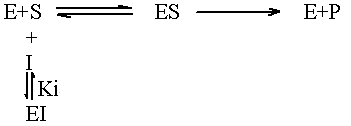

(一)酶-底物复合物的形成与诱导契合学说

酶催化作用最基本特点是高度的催化效率和高度的底物专一性,而酶对底物或对其作用的化学键又有十分严格或较严格的结构要求。

这些特性都由于酶(E)能和底物(S)结合成中间产物:酶—底物复合物(ES)的缘故。

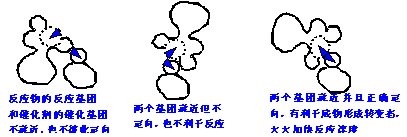

诱导契合学说认为:

酶与底物相互接近时,其结构相互诱导、相互变形和相互适应,进而相互结合。这一过程称为酶-底物结合的诱导契合假说 。

1、酶—底物复合物存在的证据

(1)反应速度随底物浓度[S]增加而增加,直至达到最大速度。

v和[s]作图是一条矩形双曲线,提示[s]达到一定浓度时可使E和S的结合达到饱和,非催化反应则无这种饱和效应,这是存在[ES]复合物最原始的证据。

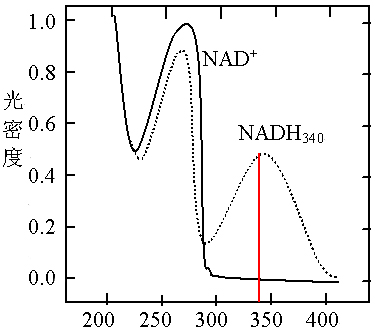

(2)光谱技术也是证明ES复合物存在的有效手段:

大、小分子底物和酶的复合物都可用电子显微镜直接观察。

(3)有些双底物的酶可在只有一种底物的情况下加以提纯或结晶:

这是酶-底物复合物的直接证据。

2、酶和底物结合的化学键

(1)离子键(盐桥):

底物上带电荷的基团与酶上带相反电荷的基团形成的静电相互作用,形成离子键。

(2)氢键:

底物和酶分子中极性基团发生供氢和受氢的相互作用可形成氢键,酶蛋白中的20种氨基酸有11种可通过侧链形成氢键。

(3)范德华力

任何二个原子之间相距约0.3-0.4nm时所存在的一种非专一性吸引力,称为范德华力(键)。

(二)活化能降低的机制

1、邻近效应与定向排列

(1)趋近效应:

底物和酶的活性中心结合在一有限区域内互相接近,即趋近效应(opproximation)。

趋近效应使底物在活性中心的局部浓度提高数干至数万倍,大大增加底物互相碰撞的机会。

(2)定向效应(orientation)的作用。

即底物和酶的活性中心结合时,可诱导酶蛋白的构象变化,使底物和酶的活性中心更好地互补,并使底物有正确的定向。

这样,底物的反应基团更趋近酶的催化基团。这又进一步使反应速度提高几个数量级。

基团邻近与定向示意图

2、底物分子的形变与扭曲——张力学说

(1)酶受底物诱导发生构象改变,特别是活性中心的功能基团发生的位移或改向,呈现一种高活性功能状态。

(2)酶活性中心的某些基团或金属离子可改变底物敏感健的电子云分布,产生“电子张力”而易于断裂,也可使底物的构象改变,接近过渡态 而易于反应,这就是张力(strain)学说。

羧肽酶A和溶菌酶的X线衍射分析证明了张力效应是酶催化的机制之一。

3、多元催化(酸碱双重催化)

酸或碱可催化一些化学反应,但生物体内是中性环境,H+和OH-的浓度仅10-7mol/L,不可能实现这类催化作用。

酶活性中心上的一些基团有的是质子供体(酸),有的是质子受体(碱),它们也能执行和酸碱相同的催化作用,称为广义的酸减催化(general acid-base catacysis)。

这些基团(包括辅酶和辅基)在活性中心有一定密度,且几个基团同时发挥作用,从而提高催化效力。

酶活性中心中广义的酸碱基团(质子供体与受体)及其pKa值:

羧基 |

(3.96Asp、4.32Glu) |

| 氨基 | (10.8) |

| 胍基 | (12.48) |

| 巯基 | (8.33) |

| 酚羟基 | (10.11) |

| 咪唑基 | (6.00) |

4、活性中心的低介电性—表面效应

酶活性中心内是一个疏水的非极性环境,其催化基团被低介电环境所包围。

某些反应在低介电常数的介质中反应速度比在高介电常数的水中的速度要快得多。

在低介电环境中有利于电荷相互作用,而极性的水对电荷往往有屏蔽作用。

疏水环境可以排除水分子对酶和底物功能基团的干扰性吸引或排斥,防止底物与酶之间形成水化膜,使此酶可以利用相应基团进行酸碱催化反应。

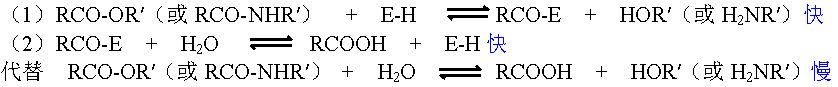

5、共价催化理论

(1)蛋白酶、肽酶、酯酶和一些酰基转移酶在催化过程中可形成底物的酰基和酶分子的共价结合中间物。

此不稳定中间物上的酰基最后再转移给水(水解酶)或醇(转移酶)完成肽键或酯键的水解或酰基转移反应。

此两步快速反应代替了非酶促的一步慢反应,加快了反应速度。

水解反应中的共价催化作用

(2)形成Shiff碱共价中间物是另一个重要的催化机制。

亲核基团对底物的亲核攻击,形成酶-底物共价复合中间物。

6、金属的催化作用

除少数酶的金属可能只起一种使酶蛋白构象稳定的作用外,大多数金属都参与酶的催化作用,而且还作为酶活性中心的一个必需组分,参与底物的结合或催化底物的改变。

第三节 酶促反应动力学

酶促反应动力学:

是研究酶促反应速度规律及其影响因素的科学。其意义有以下几个方面:

1、酶作用的主要特征是加速化学反应速度,研究反应速度规律是酶学研究的主要内容之一。

2、在酶的结构与功能之间的关系以及酶作用原理的研究中,需要动力学提供实验证据;

3、在实际工作中为使酶能最大限度地发挥催化效率,须寻找酶作用的最有利条件;

4、为了解酶在代谢中的作用和某些药物的作用原理等,都需要掌握握酶促反应速度的规律。

影响酶促反应的因素是多方面的:

酶浓度[E]、底物浓度[S]、环境pH、环境温度、抑制剂、激活剂。

抑制反应动力学不仅可以提供有关酶水平上代谢调节的有关信息,而且可以作为某些药物设计、代谢性疾病防治的理论依据。

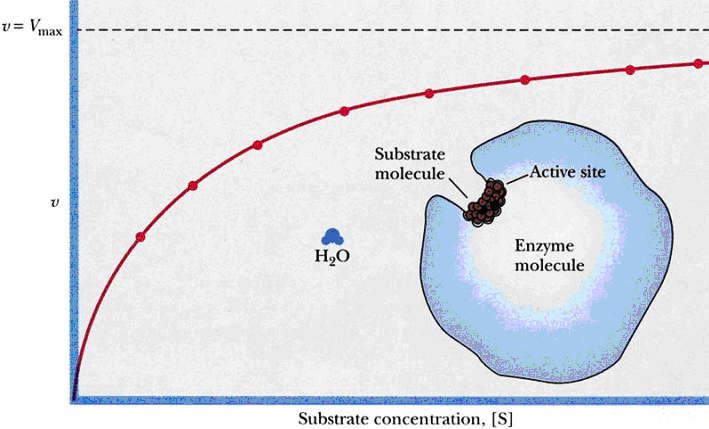

一、底物反应动力学——底物浓度对于酶促反应速度

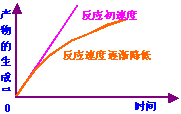

(一)酶促反应的级数及反应速度与底物浓度的关系

1、研究前提:

(1) 单底物、单产物反应。

(2) 酶促反应速度一般在规定的反应条件下,用单位时间内底物的消耗量和产物的生成量来表示。

(3) 反应速度取其初速度,即底物的消耗量很小(5﹪以内)时的反应速度。

采用反应的初速率(initial velocity),即反应速率与反应时间呈正比阶段。采用初速率可避免反应进行过程中因底物浓度消耗而导致速率下降,或因反应产物堆积、酶被饱和及部分酶失活而造成的反应速率下降等。

(4)底物浓度远远大于酶浓度。

在酶促反应中,尽管酶必须参加反应,但就反应始末来看,酶在反应中并不被消耗,而只起循环作用,[E]可作为一恒定值。因此,反应速度只依赖于反应物。

在其他条件不变,[E]恒定条件下,酶促反应速度与底物浓度关系,不是简单的单一种反应级数,而是呈双曲线关系。

反应速度v随[s]变化表现出三个性质不同的动力学区域。

2、酶促反应速度与底物浓度关系

对曲线的说明

(1)当底物浓度很低时,v随[S]增加而迅速增加,v对[S]的曲线基本上呈直线关系:v与[S]成正比,表现为一级反应(1区)。

(2)当底物浓度很高时,v随[s]升高而加速,但v的增加不如底物浓度低时那样显著:v不再与[s]成正比例关系,表现为混合级反应(2区)。

(3)当底物浓度增加到一定值后,再增加底物,反应速度不再增加,达到一恒定值:这时对底物来说是零级反应(3区)。

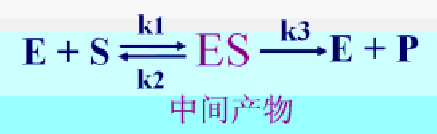

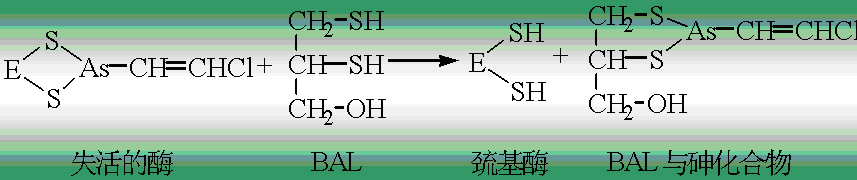

(二)中间产物学说

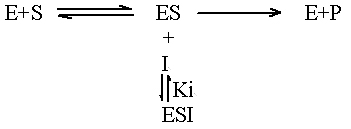

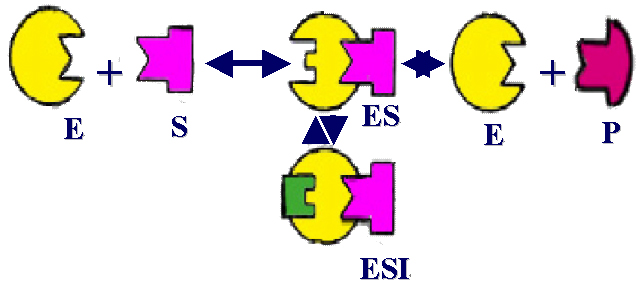

解释酶促反应中底物浓度对反应速度的影响的最合理的学说,认为酶先与底物结合成酶-底物复合物(中间产物);中间产物再分解成产物和游离的酶:

K1、2、3为各向反应的速度常数。

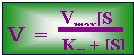

(三)米-曼氏方程(Michaelis-equation):

1、米氏方程的说明

(1)当底物浓度很低时([S]?Km):反应速度与底物浓度呈正比。

V=(Vmax/Km)[S],(Vmax/Km)是曲线的斜率。

(2)当底物浓度很高时([S] ?Km):反应速度达到最大值Vmax,[S]增加不再影响V。

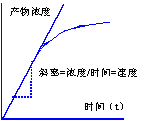

2、酶反应速度(v)

(1)V是衡量酶活性大小的指标:

用单位时间(t)内产物浓度[P]增加或底物浓度[S]的减少表示:

V = d[P]/dt 或 V = -d[S]/dt

(2)[P] 对 t 作图得[P]曲线,称酶促反应进程曲线(速度曲线)。

曲线的斜率为反应速度:表示单位时间内[P]的变化。

曲线上某一点的斜率就是该时刻的瞬时速度。

酶反应进程曲线(速度曲线)

3、原始米氏方程的推导依据

原始的米氏方程是根据中间产物学说和三条假设为基础推导得到。三条假设为:

(1)测定的反应速度为初速度。

此时S消耗极少,占起始浓度极小部分(5%以内),此时P生成极少,故E十P→ES的逆反应可忽略不计。

(2)底物浓度远大于酶浓度时,ES的形成不明显降低[S],即[S]≈[S0]。

[S]为反应初期游离底物浓度,[S0]为反应前底物浓度。

*(3)ES解离成E十S的速度显著快于ES解离成E十P速度,即K2》K3,此时Km=Ks。

即少量P生成不影响S、E和ES之间的平衡关系。

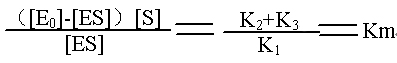

布-哈氏(Briggs-Haldane)修正方程(根据中间产物学说,米氏方程的推导过程):

1925年鉴于许多酶有很大的催化能力,即当ES形成后,生成产物P和E的速度并不一定小于[ES]解离为S和E的速度,此时ES形成E十P这一步就不能忽赂不计。

因此反应达到平衡时,总反应速度不变,[ES]也不变,其生成速度等于两向分解速度之和。

即:K1[E][S] =(K2+K3)[ES]??????????????????????????(1)

反应处于稳态时:

游离酶浓度 [E] = [E0]-[ES]??????????????????(2)

(2)代入(1)并令K2+K3/K1=Km为米氏常数,整理得:

由上式整理得:[E0][S]-[ES][S] = Km[ES]

因反应速度V取决于单位时间内P的生成:即:V=K3[ES]??????????(4)

(3)代入(4)得:

当底物浓度很高时[ES]=[E0],最大速度Vmax=K3[ES]=K3[E0],代入上式得米氏方程。

4、Km的意义

Km是酶的极为重要的特征性动力学参数。

(1)其物理含义:

是指ES复合物消失速度(K2+K3)与形成速度(K1)之比;

(2)其数值:

为酶促反应速度达到最大反应速度一半时的底物浓度。V=Vm/2时[S]=Km。

Km只与酶结构、底物、反应环境有关,与[E]无关。

大多数酶Km值在10-2—10-6mol/L范围内。

(3)意义和应用价值——5个方面:

1)鉴别酶的最适底物

1/Km值的大小可近似表示酶和底物的亲和力:

Km值大意味着酶和底物亲和力小;Km值小意味着酶和底物亲和力大。

条件是K1、K2远大于K3(极小可以忽略),此时Km=K2/K3≈Ks= [E] [S]/[ES]

Ks为[ES]的解离常数(不同于速度常数)——1/Ks才表示酶和底物的亲和力。

一个专一性较低的酶作用于多种底物时,各底物对该酶的Km值则有差异:

具有最小的Km或最高的Vm/Km比值的底物就是该酶的最适底物或称天然底物。

2)判断在细胞内酶的活性是否受底物抑制

如果测得离体酶的Km值远低于细胞内的[S](Km?[S]),而反应速度没有明显变化:

则表明该酶在细胞内常处于被底物饱和的状态;此时,底物浓度的稍许变化不会引起反应速度有意义的改变。

反之,如果酶的Km值大于底物浓度:则反应速度对底物浓度的变化就十分敏感。

3)判定酶催化的优势方向及其代谢过程的限速步骤

催化可逆反应的酶,当正反应和逆反应的Km值不同时:

Km小的底物所示方向是该酶催化的优势方向。

确定多酶催化的连锁反应中各酶Km及相应的[S],有助于寻找代谢过程的限速步骤:

在各底物浓度相似时Km值大的酶则为限速酶。

4)发现同工酶及其判定抑制作用的类型

由于存在Km值不同而功能相同的酶,从而发现同工酶:

葡萄糖激酶的发现就是因为它的Km值与己糖激酶的Km值相差极大。

测定不同抑制剂对某个酶Km及Vm的影响,可以区别该抑制剂是竞争性还是非竞争性抑制剂。

5)选用药用酶来源的依据

鉴定不同菌株来源的天冬酰胺酶对治疗白血病的疗效:

可测定不同菌株的天冬酰胺酶对天冬酰胺的Km值,从中选用Km值较小的酶。这是评价药用酶的理论基础之一,也是选用药用酶来源的依据。

5、Vmax(Vm)的意义——Vm是酶完全被底物饱和时的反应速度。

Vm虽不是酶的特征常数,但当[E0]一定,而且当[S]>[E0]的假定条件下,对酶的特定底物而言,Vm是一定的:Vm=K3[E0]。

与Km相似,同种酶对不同底物的Vm不同。当[S]无限大时[ES]=[E0],则Vm=K3[E0]:

得K3=Vm/[E0];

(1)K3为酶的转换数(Tu rnover number)或酶的转换率(Turnover rate),单位:S-1。

它表示:

酶被充分饱和时,单位时间内每个酶分子(活性部位)催化底物生成的产物分子数。

转换数等于[S]无限大时的一级速度常数K3=Vm/[E]。对于生理性底物,多数酶的转换数在1—104/秒。

例如:

10-6mol/L的碳酸酐酶,1秒钟之内催化生成0.6mol/L碳酸,则1分子酶1秒钟可催化生成6×105个分子的碳酸。

K3=Vmax/[E]=0.6?s/10-6

=6×105s-1

(2)在单底物反应中,且假设反应过程中只产生一个活性中间物时:

K3即为催化常数(catalytic constant,kcat)其值越大,说明酶的催化效率越高。

注意:

酶动力学处理的是反应初速度,即时间趋向于零时的速度极限值,时间越短越好。因为时间延长速度变小,原因是:

[S]下降的同时[P]增加,逆反应加快,产物抑制以及酶变性失活也是原因之一。

但是,实际工作中总是让反应进行一段足够短的时间,时间短到什么程度,根据实际需要,一般掌握底物消耗在5%以内。

(四)Km与Vm值的测定——将米氏方程转换为直线方程作图

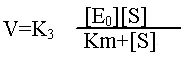

1、双倒数方程及其作图法——米氏方程两边取倒数得林-贝氏(Lineweaver-Bark)方程:

以1/V对1/[S]作图得直线:

(1)纵轴截距是1/Vmax;(2)横轴是-1/Km;(3)斜率为Km/Vmax.

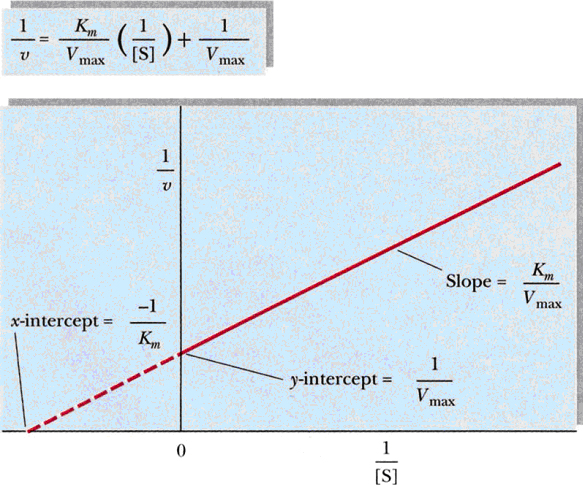

2、Hanes-Woolf方程及其作图法——将林-贝氏方程两边乘以[S]得Hanes-Woolf方程:

以[S]/v对[S]作图得直线:

(1)横轴截距为-Km;

(2)纵轴截距为Km/Vm;

(3)斜率为1/Vmax

还有其它的作图方法。

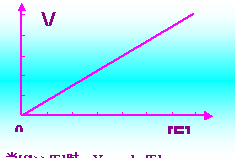

二、酶浓度对反应速度的影响

在底物浓度足够大的情况下(酶被饱和):

当[S]>>[E]时,Vmax=k3[E]

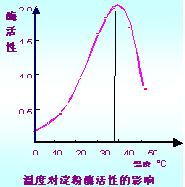

三、温度对反应速度的影响

温度对于酶促反应速度有双重影响:升高温度在提高反应速度的同时导致酶变性。

1、一般化学反应的速度随温度的开高而加快:

温度每升高10℃则反应速度增加2—3倍。

酶的催化作用与温度有密切关系,当酶浓度与底物浓度固定时,在—定限度内酶所催化的化学反应完全符合此规律。

如:温度增高时,胰蛋白酶消化所需的时间缩短

| 温度(℃) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 消化所需时间(分) | 180 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |

2、酶的生物大分子性质决定其可以被高温变性。

(1)0℃—50℃之间,温度愈高,酶的活力也愈大;

(2)但温度升高到50℃以上时,酶的活力降低开始。

(3)在60℃以上时,绝大多数酶已经变性。

(4)在80℃时绝大多数酶的变性已经不可逆转。

3、酶促反应的最适温度

在一定温度范围内,酶的活力随温度升高而增高,超过—定温度界限,活力即下降。

酶促反应的最适温度(optimum T):酶促反应速度最大(酶活力最高)时的温度。

最适温度是酶活力升高转为减低的分界(如图)

酶的最适温度与作用时间及环境条件有关:

(1)酶表观的最适温度受时间因素影响,是作用时间的函数。

作用时间的长短会使酶的最适温度改变:时间愈短,最适温度较高,反之即较低。

(2)有些物质对酶有保护力使酶有较大的耐热力。

如蛋白质缓冲剂、盐类(如磷酸盐和氯化物)、反应产物及其底物等都可以起保护作用。

机理是作为保护胶体或与酶构成抗热化合物。

(3)反应时的pH也影响酶的抗热性。

在酶的最适pH酶的耐热性较好。

所以,酶的最适温度不是酶的特征性常数。

说明:低温可以降低酶活性,但不破坏酶;温度回升后的酶可以恢复活性。

应用:

(1)临床低温麻醉:

降低机体组织细胞代谢速度而提高机体对氧气和营养物缺乏的耐受性。

(2)实验室低温保存菌种。

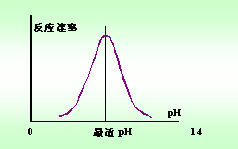

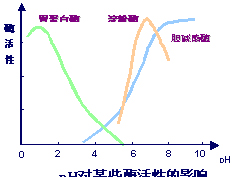

四、pH对反应速度的影响

1、pH的影响:

酶对pH的影响极端敏感,每一种酶只能在一定限度的pH范围内有活性,且有最适的pH。

在最适pH时酶的反应速率最大,若pH稍有变更,酶的反比速率即受抑制。

2、不同的酶有不同的最适pH,彼此出入甚大:

(1)胃蛋白酶的最适宜pH为1.8;

(2)而胰蛋白酶的最适pH为8.1;

(3)动物体内酶的最适pH多在6.5至8之间。

pH对反应速度的影响

3、最适pH不是酶的特征性常数,受许多因素的影响:

如酶的来源、纯度、底物、缓冲剂、盐类、作用时间及温度等皆影响酶的最适pH。

过高或过低的pH都会导致酶变性失活。

4、pH影响酶反应速率的原因:

影响酶分子的极性基团的解离、影响底物与辅酶的解离。

五、抑制剂对反应速度的影响

1、酶的抑制剂(Inhibitor):

与酶分子结合后使酶活性降低或完全丧失而不引起酶变性的物质。

抑制剂多与酶的必需基团结合,可以是在活性中心内或活性中心外。

2、酶抑制与酶失活是两个不同概念:

(1)抑制剂虽然可使酶失活,但它并不明显改变酶的结构,也就是说酶尚未变性,去除抑制剂后酶活性又可恢复。

(2)失活可以是一时的抑制或是永久性的变性失活。

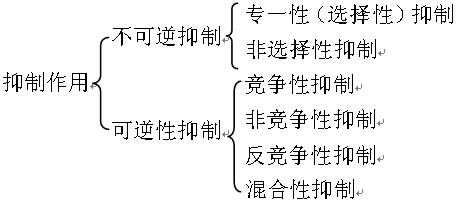

根据抑制剂与酶结合紧密程度的特点,可将抑制作用分为可逆性与不可逆性2种类型。

抑制作用的种类

(一)不可逆抑制作用

1、抑制特点:

抑制剂通常与酶分子活性中心的必需基团共价结合,一经结合就很难自发解离,不能用透析或超滤等物理方法解除抑制,必须通过化学等方法解除抑制作用。

其实际效应是降低系统中有效酶浓度。

抑制程度决定于抑制剂浓度及酶与抑制剂的接触时间。

2、抑制剂的种类

根据选择性不同,不可逆抑制剂又分为两种:专一性和非专一性不可逆抑制剂

(1)专一性(选择性)不可逆抑制剂

是一些具有专一化学结构并带有一个活泼基团的类底物。

当类底物与酶结合时,活泼的化学基团可与酶活性中心残基或辅基发生共价修饰而使酶失活。

这类抑制剂在研究酶结构和功能上有重要意义,常用以确定酶的活性中心和酶的必需基团。

如TPCK(L-苯甲磺酰苯丙氨酰氯甲酮)、DFP(二异丙基氟磷酸,或DIPF)。

有机磷化合物是常见的专一性不可逆抑制剂。

(2)非专一性不可逆抑制剂

可对酶分子上每个结构残基进行共价修饰而导致酶失活。

这类抑制剂主要是一些修饰氨基酸残基(氨基、羟基、胍基、酚羟基)的化学试剂。

如烷化巯基的碘代乙酸、重金属Hg2+、Pb2+、Cu2+、Ag2+、三价砷等。

3、常见的不可逆性抑制剂

以下是几类导致酶不可逆抑制的物质。

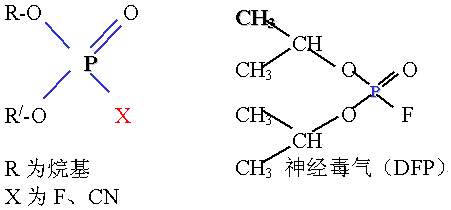

(1)有机磷化合物

如称为“神经毒气”的二异丙基氟磷酸(DFP)、沙林、塔崩和作为有机磷农药和杀虫剂的1605、1059、敌百虫、敌敌畏等。

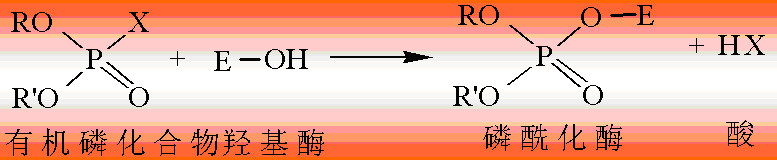

它们都能强烈的抑制与神经传导有关的乙酰胆碱酯酶活性,通过与酶蛋白的丝氨酸羟基结合,破坏酶的活性中心,使酶丧失活性。

由于乙酰胆碱堆积、使迷走神经处于过渡兴奋状态,引起功能失调,导致中毒。

1)有机磷结构

2)有机磷中毒机制——有机磷使羟基酶失活

神经毒气中毒机制(胆碱酯酶和糜蛋白酶的羟基)

3)有机磷中毒及其解毒

如昆虫失去知觉而死亡、鱼类失去泳动平衡致死;

人、畜产生多种严重中毒症状以至死亡等。

但对植物无害,故可在农业、林业上用作杀虫剂。

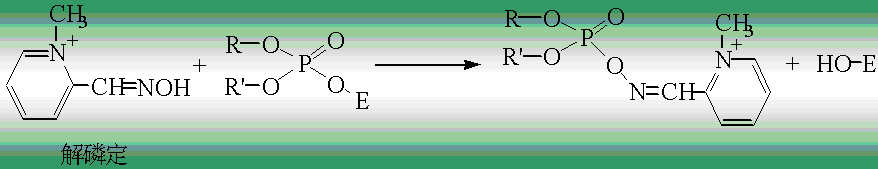

有机磷化合物虽属于酶的不可逆抑制刘,与酶结合后不易解离,但可用含—CH=NOH等基团的化合物将其从酶分子上取代下来,使酶恢复活性。

故将此类化合物称为农药解毒剂,如常用的解磷定(PAM)就是其中的一种。

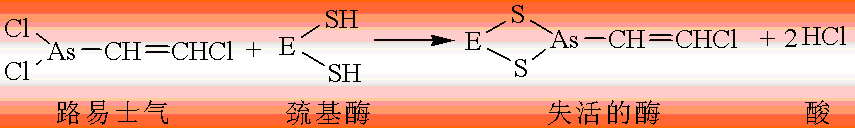

(2)有机汞、砷化合物

这些化合物能与许多巯基酶的活性巯基结合使酶活性丧失。

如路易士气、砒霜类、对氯汞苯甲酸等。

抑制剂对巯基酶引起的抑制作用,可通过加入过量的巯基化台物解除抑制,使酶恢复活性。

胱氨酸,还原型谷胱甘肽、二巯基丙醇(BAL)、二巯基丙碘酸钠等。

它们常被称为巯基酶保护剂,可被用作砷、汞、重金属等中毒的解毒剂。

(3)重金属离子及烷化剂

1)重金属盐类(Ag+、Hg2+、Pb2+、Cu2+、Fe2+、Fe3+)对大多数酶活性都有强烈的抑制作用:

在高浓度时可使酶蛋白变性失活,

低浓度时可与酶蛋白的巯基、羧基和咪唑基作用抑制酶活性。

用金属离子螯合剂(EDTA、半胱氨酸或焦磷酸盐)螯合可解除抑制,恢复酶活性。

2)烷化剂主要的是含卤素的化合物(碘乙酸、碘乙酰胺、卤乙酰苯),可使酶中巯基烷化,从而使酶失活。

(4)其它

1)氰化物——与铁卟啉酶(cytaa3)中的Fe2+结合阻断细胞呼吸链。

临床用亚硝酸钠及硫代硫酸钠解毒。

2)体内的生物自由基——对于酶的抑制作用是非常广泛。

体内靠抗氧化酶和非酶类抗氧化剂清除自由基。

(二)可逆性抑制作用(reversible inhibition)

抑制剂通常以非共价键与酶及其酶-底物复合物可逆性结合,使酶活性降低或失活。

采用透析或超滤方法可以除去抑制剂使酶恢复活性。

根据抑制作用类型分为如下几种:

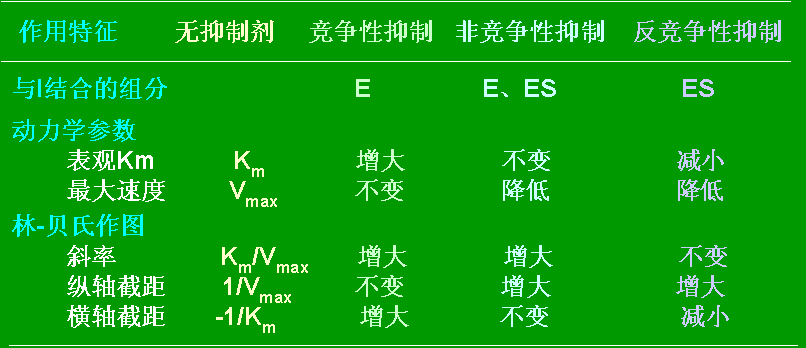

1、竞争性抑制作用

竞争性抑制作用(Competitive inhibition)最简单的模型。

由于抑制剂I与底物S结构相似、故可竞争性结合于酶活性中心同一结合部位,而且是非此即彼、完全排斥。EI不能转化为产物。

此类抑制中,酶不能同时和S及I结合,即不能形成ESI三元复合物。

竞争性抑制作用的标志是抑制作用可以被高浓度的底物克服。

抑制的程度取决于抑制剂与酶的相对亲和力和与底物浓度的相对比例。

反应过程如下:

其中Ki称为抑制常数,即酶与抑制剂结合的解离常数。

按米氏方程的推导方法演化出的竞争性抑制剂、底物浓度和反应速度之间的动力学关系方程如下式。

速度方程为:

V=Vm [S] /(KmX+[S]),其中X=1+([I]/Ki)

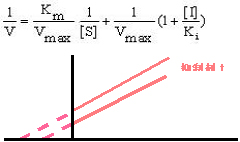

双倒数方程为:

(1/V)=(KmX/Vm)?1/[S] + (1/Vm)

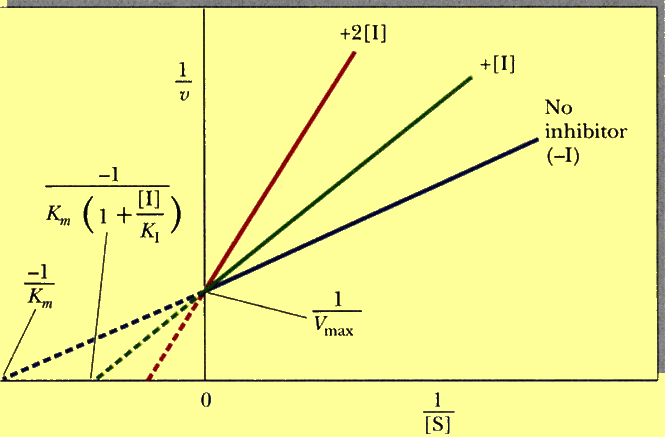

1/[V]对1/[S]作图(竞争性抑制作用)如下:

竞争性抑制的动力学特点:

最大速度不变、表观Km增大X[1+([I]/Ki)]倍。

应用乙醇治疗乙二醇或甲醇中毒——竞争性抑制醇氧化成醛类

乙二醇是汽车永久性防冻剂的成分,它的毒性来自草酸;

甲醇的毒性来自甲醛;

适量的无毒乙醇的注入,作为竞争性底物抑制醇脱氢酶而阻断乙二醇和甲醇的氧化途径使其以无毒的形式排除体外。

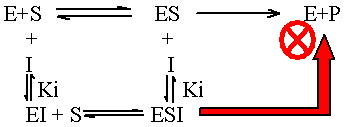

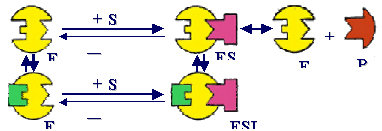

2、非竞争性抑制作用(non-competitive inhibition)

非竞争性抑制的特点:抑制剂与酶活性中心外的必需基团结合后不影响酶与底物的结合;酶与底物结合后也不影响酶与抑制剂结合。

但是ESI复合物不能进一步释放产物。

典型非竞争性抑制作用的反应过程:

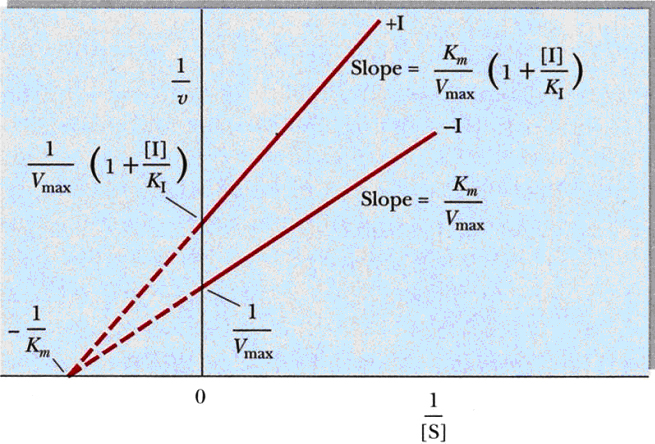

双倒数方程为:

(1/V)=(Km/Vm)X?1/[S] + (1/Vm)X

1/[V]对1/[S]作图(竞争性抑制作用)如图:

非竞争性抑制作用的动力学特点:

斜率增大的直线。最大速度减小、表观Km不变。

3、反竞争性抑制作用

反竞争性抑制的特点:

抑制剂仅与中间产物(ES)结合,使中间产物(ES)的量减少。结果——减少ES转变成E和P的量,同时减少ES生成游离E和S的量。

此抑制作用同时降低反应的Vm和表观Km。

反竞争抑制作用的反应过程如右图:

反竞争作用的双倒数方程如下:

(1/V)=(Km/Vm)?1/[S] + (1/Vm)X

不同类型抑制作用的速度方程和常数的变化(表)

六、激活剂对反应速度的影响

1、酶的激活剂(activator):

使酶从无活性变有活性或使酶从低活性变高活性的物质的统称。有2类:

(1)必需激活剂(essential activator):

酶促反应不可缺少,否则酶无活力。与酶、底物或酶-底物复合物结合参加反应。

(2)非必需激活剂(non-essential activator):

激活剂不存在时酶仍然有一定活力。与酶、底物或酶-底物复合物结合提高酶活性。

2、激活剂的化学本质

(1)多数是金属离子:Mg2+、K+、Mn2+。多数金属离子属于必需激活剂。

如:Mg2+在有ATP参加的反应中与ATP结合成Mg2+-ATP,作为酶的真正底物参加反应。

(2)少数是阴离子:Cl—;

(3)部分有机化合物:胆汁酸盐。

阴离子和有机化合物多数是非必需激活剂。如:Cl-是唾液淀粉酶的非必需激活剂。

七、酶活性测定与酶活性单位

1、酶活性:

指酶催化反应的能力。衡量酶活性的标准是酶促反应速度的大小。

2、酶的活性单位

衡量酶活力大小的尺度。

在规定条件下,酶促反应在单位时间(s、min、h)内生成一定量(mg、μg、μmol)产物或消耗一定量底物(mg、μg、μmol)所需要的酶量(用国际单位或催量表示)。

(1)酶活力的国际单位(IU):

国际生化学会(IUB)酶学委员会规定:

在特定条件下,每分钟催化1微摩尔底物转化为产物所需的酶量为1个国际单位(IU)。

(2)催量(kat):IUB推荐以催量单位(katal)表示酶活性:

在特定条件下,每秒钟催化1摩尔底物转化为产物所需的酶量为1个催量(kat)。

国际单位与催量的换算:

1 IU = 16.67 × 10-9 kat

3、酶活性测定的目的及注意事项

(1)酶活性测定的目的:

了解组织提取液、体液、纯化的酶液中酶的存在与否及其量的多寡。

(2)注意:酶活性测定要求有适宜的、特定的反应条件:

1)最适温度、最适pH、适宜的辅助因子和激活剂。

2)影响酶促反应速度的各种因素应相应恒定。

3)酶样品应作适当的相应处理。

4)测定酶活性时,底物量要充足([S]>10Km)。

第四节 酶的调节

调节对象:代谢途径中的关键酶。

调节的方式:改变酶的活性、改变酶的含量、同工酶。

一、酶活性调节:

在不改变酶量的基础上,对原有的酶的活性进行调节。

包括3个方面内容:酶原与酶原的激活、变构酶的变构调节、酶的酶促共价修饰。

(一)酶原及其酶原的激活

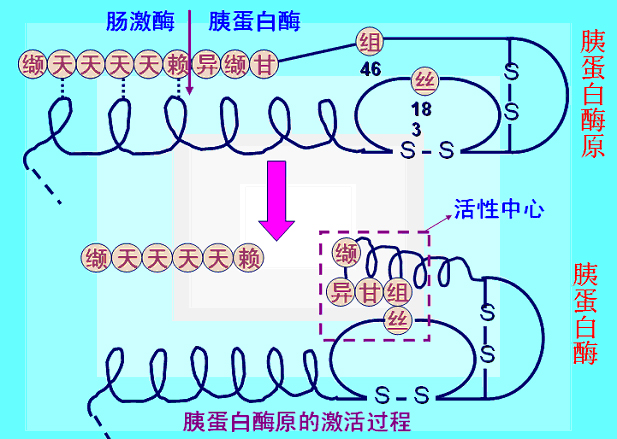

1、酶原(zymogen):无活性的酶的前体。

2、酶原的激活:酶原向酶的转化过程。

酶原激活的实质:是酶的活性中心形成或暴露的过程。

消化管及血管中的酶原激活具有级联反应(瀑布式的逐级放大效应)。

胰蛋白酶原的激活示意图:

3、酶原激活的生理意义有两个方面:

(1)保护及定位作用:

消化管内蛋白酶以酶原形式分泌可以保护消化器官本身不被酶水解破坏;

同时保证酶在特定的部位与环境发挥作用。

(2)酶原是酶的储存形式:

血液中的凝血酶和纤溶酶以酶原的形式储存在血循环中,需要时再转化成活性的酶。

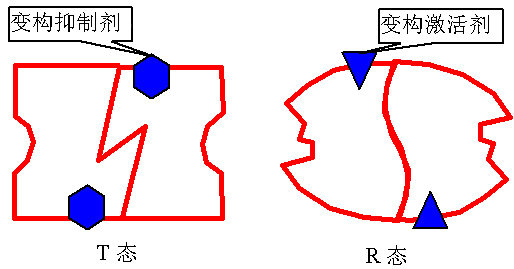

(二)变构酶与变构调节

1、变构效应与变构调节:

机体内的某些代谢物(变构效应剂)与某些酶分子(变构酶)活性中心外的部位(变构部位、调节部位)发生非共价键可逆的结合,使酶分子发生结构的改变(变构),从而改变酶的催化活性(变构效应)。

上述对于酶活性的调节方式称为变构调节。

2、变构酶的特点

变构酶多是含多个亚基(偶数)的寡聚酶。

酶分子的催化部位(活性中心)和调节部位可以在同一个亚基;也可以不在同一个亚基:

(1)催化亚基——含有催化部位的亚基;

(2)调节部位——含有调节亚基的部位。

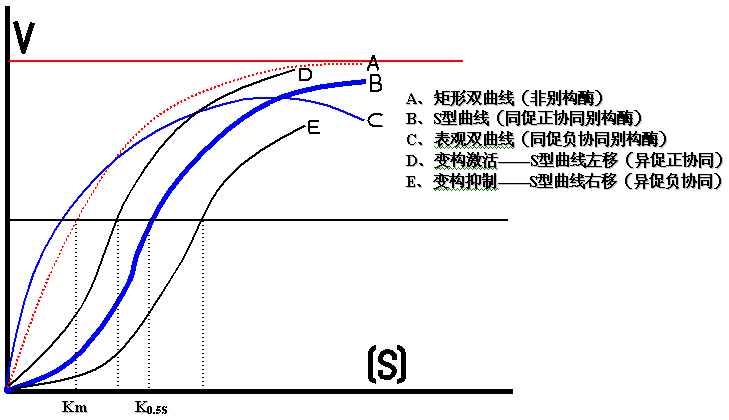

3、变构酶存在协同效应(基本特征):

别构调节包括同促和异促两种类型、正协同和负协同两种性质的调节。

同促协同效应:是对底物浓度改变作出的调节效应。

别构酶的动力学性质与非别构酶不同,其动力学曲线不服从米氏方程,酶反应初速度与底物浓度曲线不是矩形双曲线,而是S形曲线(正协同,效应剂即底物)或表观双曲线(负协同)。

多亚基变构酶的协同效应(同促协同效应)

(1)同促正协同效应:

效应剂是底物本身,其底物浓度曲线为“S”型曲线,具有S型曲线动力学性质,对较小底物浓度的变化,酶反应速度能作出灵敏的应答。

达显然具有重要的生理意义,特别是在代谢途径中占有关键地位的酶更是如此。

正协同效应多数属于同促正协同效应。

(2)同促负协同效应:

酶具有表观双曲线动力学特性(负协同效应别构酶的动力学曲线与双曲线有些相似、故称为表观双曲线)。

它表示随着底物浓度的增高,曲线的斜率愈来愈低,即速度的增加愈来愈小。也就是说负协同效应使酶的反应速度对外界环境中底物浓度的变化相对地不敏感(显著特点)。

这—特点对体内那些和多条代谢途径有联系的酶反应来说,保证其能稳定正常地进行工作是十分重要的,因为它不会受其他反应的变化而产生明显的变化。因此也是调节代谢的一种重要方式。

异促协同效应:

与同促协同效应相比,别构效应剂的作用则是在上述同促协同效应的基础上,使代谢变得更为灵敏、经济有效,更为协调。

如:别构抑制可以使不必要的反应停止,可使代谢达到平衡和协调。

别构酶反应最大速度Vm一半时的底物浓度的意义不完全等于非别构酶的Km值,特称为K0.5S。

(1)异促正协同效应:

效应剂引起的协同效应使酶对底物的亲和力增加、使K0.5S减小,易于达到Vm,反应速度加快。该效应剂称变构激活剂。

(2)异促负协同效应:

当别构抑制剂作用时,使酶与底物亲和力下降,使K0.5S增大,Vm降低。

注意:

不论是同促协同(底物本身)或异促协同(效应剂)效应,底物或效应剂的影响主要出现在曲线中段。

这对维持细胞内底物浓度于一定水平很重要,在此水平附近,对酶活性有较强调节能力,同时随着别构效应剂的存在情况,可以改变s形曲线的位置,也能有效地增强效应剂调节作用,更有效地使体内代谢能及时地适应环境的变化。

酶的变构调节的协调模型

别构调节的意义:

别构调节与体内多种代谢途径是联系在一起的,在不同的代谢途径中,别构调节也可能有些不同。如有些代谢途径有多个别构调节环节;有的别构酶则可受多种效应剂的调控;也有的别构酶具有多种同工酶。分别受不同效应剂的调控。而为了生理活动需要,瞬时将某种信号放大,进行代谢和生理周节。别构调节还可能和可逆的共价调节、聚合与解离调节结合在一起组成各种级联系统。

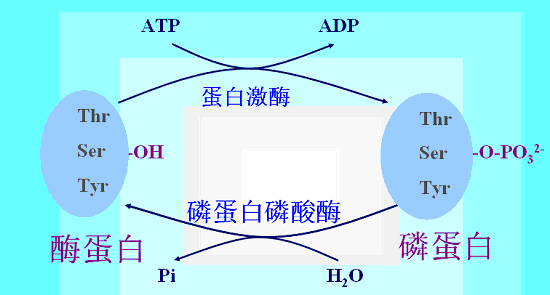

(三)酶的共价修饰

1、概念:

酶蛋白肽链上的一些化学基团在其它酶的催化下发生共价可逆的修饰而改变活性。

2、酶活性的改变:

无活性(低活性)→有活性(高活性)

有活性(高活性)→无活性(低活性)

3、共价修饰类型

磷酸化/脱磷酸、甲基化/脱甲基化、腺苷化/脱腺苷化、巯基氧化/二硫键还原

二、酶含量的调节

(一)酶蛋白的诱导与阻遏

某些底物、产物、激素、药物可影响酶的合成。

酶的诱导与阻遏是对代谢的缓慢长效的调节。(见基因表达调控)

(二)酶降解的调控

酶作为机体的组成成分,需要不断的自我更新。

改变细胞内酶的降解速度可以改变酶的含量。

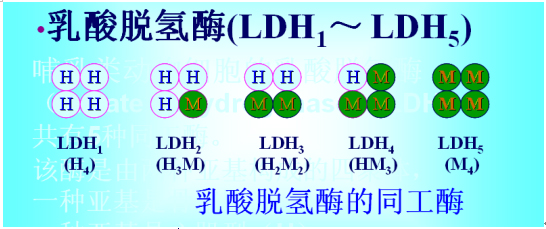

三、同工酶

1、同工酶(isoenzyme)的概念:

催化相同的反应,而酶蛋白的分子结构、理化性质、免疫学性质都不同的一组酶。

2、同工酶是由不同的基因或等位基因编码的肽链。

由同一基因转录成不同mRNA翻译出的不同肽链组成的蛋白质。

3、同工酶存在于同一种属或同一个体的不同组织或同一细胞的不同亚细胞区域。

4、作用是调节代谢。

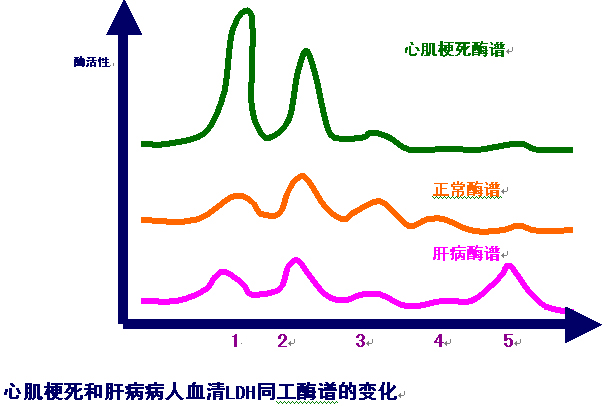

5、同工酶测定用于临床诊断。

当某种组织病变的时候,可能有某种特殊的同工酶释放出来,同工酶谱的改变有助于疾病的诊断。

如:哺乳类动物细胞的乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase, LDH)共有5种同工酶。

该酶是由两种亚基构成的四聚体,一种亚基是骨骼肌型(M),一种亚基是心肌型(H)。

两种亚基以不同比例组成5种同工酶。

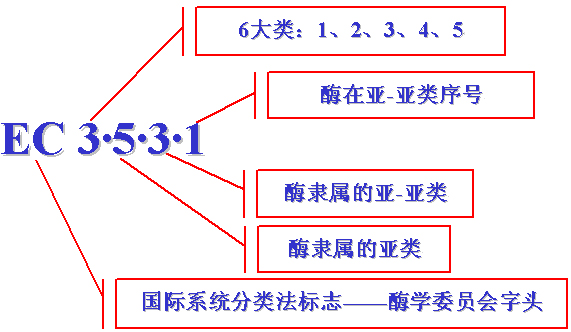

第五节 酶的命名与分类

一、酶的命名

1、习惯命名:

根据酶的底物、反应性质、酶的来源

2、系统命名法:

以酶分类为依据,表明酶的所有底物,中间用“:”分隔开来。

3、推荐名称:

从数个习惯名称中选定一个简便实用名称。

酶命名举例

编号 |

推荐名 |

系统命名 |

| EC 1?4?1?3 | 谷氨酸脱氢酶 | L-谷氨酸:NAD+氧化还原酶 |

| EC 2?6?1?1 | 天冬氨酸氨基转移酶 | L-天冬氨酸:α-酮戊二酸氨基转移酶 |

| EC 3?5?3?1 | 精氨酸酶 | L-精氨酸脒基水解酶 |

| EC 4?1?2?13 | 果糖二磷酸醛缩酶 | D-果糖1,6-二磷酸:D-甘油醛3-磷酸裂合酶 |

| EC 5?3?1?9 | 磷酸葡萄糖异构酶 | D-葡萄糖6-磷酸酮醇异构酶 |

| EC 6?3?1?2 | 谷氨酰胺合成酶 | L-谷氨酸:氨连接酶 |

二、酶的分类——按酶促反应性质分为6大类

(一)分类

1、氧化还原酶类

2、转移酶类

3、水解酶类

4、裂解酶或裂合酶类

5、异构酶类

6、合成酶或连接酶类

每大类下进一步分为亚类、亚亚类。

(二)酶的分类编号:

四个用?分开的数字前冠以EC(酶学委员会)

第六节 酶与医学的关系

一、酶与疾病的关系

有些疾病的发病机制直接或间接酶有关。

1、140种先天代谢缺陷病与酶缺陷有关。

如白化病——酪氨酸酶先天缺乏。

2、许多疾病引起酶异常,酶异常又加重病情。

如;胰腺炎。

3、激素代谢障碍或维生素缺乏会引起酶异常。

4、中毒性疾病会使酶活性受抑制。

二、酶在医学上的应用

1、酶作为试剂用于临床检验:

酶法分析(酶偶联测定法)。

原理:指示酶(标记酶)催化的反应可以直接监测(底物或产物)。将该酶偶联到不能直接测定的待测酶促反应中,间接测定待测反应。

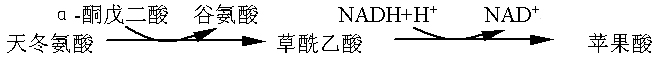

例如:将不能直接测定的转氨(酶)反应与可以直接测定的脱氢(酶)反应偶联,间接测定转氨酶的活性。

Asp氨基转移酶 苹果酸脱氢酶(指示酶)

其中NADH的减少(代表指示酶的活性)可以直接检测,间接反应转氨酶活性。

2、酶作为药物用于临床治疗:消化、消炎、抗凝、促凝、降压。

3、酶作为工具用于科研与生产:

(1)工具酶(基因工程工具酶:限制酶、连接酶、TaqDNA聚合酶等)。

(2)酶标——代替同位素标记某种物质。如酶联免疫吸附测定(ELASA)。

(3)固定化酶(物质分离)——将水溶性的酶处理成不溶于水、但具有活性的固相酶。

抗体酶(具有催化功能的抗体分子)。